머지 않아 각 대학교는 졸업식 철을 맞는다. 가뜩이나 바늘귀 같은 취업문이 더 좁아진다는 소식에 졸업 앞둔 학생들은 심란하기만 하다. 그런데 그 한파를 두배로 느끼는 사람들이 있다.

이름하여 '문사철'이라고 불리던, 순수 인문계열 대학 졸업생들이다. 문학, 역사, 철학…. 한때는 양반과 귀족의 교양으로, '장사'는 '상놈'들이나 하는 것이라며 학문의 피라미드에서 '으뜸'으로 대접받았지만, 자본주의가 진리가 된 오늘날에는 "굶어죽기 딱 좋다"는 걱정을 듣는 이들이다.

사실 먹고사는 문제에 직접적인 연관이 적은 이들 학과가 취업 전선에서 불리함은 오늘날의 일만은 아니다. 이미 수십 년 전부터 국문과생들은 스스로를 '굶는과'라고 하며 자조하기도 했다. 어디 그뿐인가, 옛부터 주린 배를 움켜쥔 철학자나 문학가는 여전하다.

하지만 나를 포함한 대부분의 인문학 전공자들은 '배고픈 소크라테스'가 될 만큼 용감하지는 못하다. 결국 학교라는 울타리에서 벗어나면, 하나의 생활인으로서 밥벌이의 장에 나서야 한다. 가뜩이나 취업 한파가 어느 때보다 극심한 이 시대에, 이런 괴리를 떠안은 채 인문대생인 우리는 오늘도 방황한다.

경영대로 몰리는 인문대생들동기 A는 "단지 책이 좋아서" 국문과에 입학했었다. 그러나 현실문제와는 동떨어진 강의 내용은 그의 취업에 대한 불안을 더욱 무겁게만 했다. 그는 2학년이 되자마자 경영학부로 전과를 준비했다. 그러나 경영학부로의 전과를 희망하는 학생이 워낙 많아 그마저도 쉽지 않았다. 졸업 후, A는 국문학과도, 경영학과도 관련이 적은 기업의 일반 사무직으로 취업했다.

취업을 앞두고 경영학 수업을 듣는 것은 이미 인문계열 학생들 사이에선 이미 흔한 '상식'이 됐다. 이러다보니 수강 신청을 할 때면 '진짜' 경영학부생들은 전공 듣기 어렵다며 푸념을 한다. 전체 인문계열 학생들의 대다수가 경영학 수업을 들으려 하니 벌어지는 사태다.

그도 그럴 것이, 대부분의 기업 공채에서는 경영학 전공자에 지원 자격을 한정하는 곳이 적지 않다. 하지만, 실제로 일반 사원이 학교에서 배운 경영학을 실제 업무에 적용할 일은 별로 없는 것이 사실이다. 하지만 가뜩이나 취업이 하늘의 별 따기인 시기에 경영학 전공자 '우대'와 같은 공고들을 본 인문학 전공자들은 '지푸라기라도 잡는 심정으로' 본인의 적성과는 상관없이 경영학을 의무적으로 이수하곤 한다.

큰사진보기

|

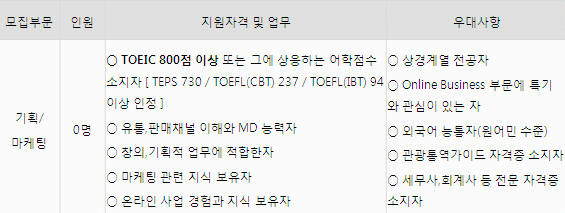

| ▲ 흔히 볼 수 있는 기업의 사원채용 공고. 일정 수준 이상의 외국어 점수와 '상경계열 전공'은 기업에서 가장 선호하는 우대 조건이다. |

| ⓒ 박예슬 | 관련사진보기 |

취업 앞에서는 신념도 거추장스러울 뿐한편 다른 방식으로 '졸업'의 압박에서 방법을 모색하는 이들도 있다. 대학원 진학을 준비하는 학생들이다. 물론 이들 사이에는 여러 가지 스펙트럼이 존재한다. 정말 학문이 좋아서 공부를 더 하기 위해 진학하는 이들과, 졸업 후 취업 준비를 위한 시간을 벌기 위해 진학하는 이들이다.

하지만 4년 내내 비싼 등록금을 낸 것도 모자라 또다시 부모님께 손을 벌리기는 여간 어려운 일이 아니다. 결국 많은 인문계 학생들은 당장의 학비와 생활비를 벌기 위해 사교육 시장에 뛰어든다. 논술 과외나 학원 강사 아르바이트는 인문학 졸업생들이 가장 많이 찾는 일자리 중 하나다. 학부 시절 대한민국의 자본주의를 열렬히 비난하며, 입시 제도를 혐오했던 과 선배들이 졸업 후 입시학원에서 논술을 가르치고 있다는 근황을 적지 않게 들었다. 당장 급한 '먹고사니즘' 앞에는 이념도 무엇도 무의미할 수밖에 없는 것이다.

그렇다면 이 어려운 시기에 왜 우리는 '문과'를 선택했을까? 입학 당시 많은 문과생들은 교직을 이수한 후 임용고시를 통과해 교사가 되거나, 전공을 살려 관련 업종에 취업하기를 원한다. 하지만 전체 과 정원의 10%도 채 못 되는 인원에게만 교직 이수 자격이 주어지며, 어렵게 그 안에 들었다 하더라도 '임용고시'라는 험준한 벽이 도사리고 있는 것이 현실이다. '교육'만을 전공한 이들도 통과하기 보통 어렵지 않으니 비전공자는 오죽하겠는가. 결국 앞의 예와 마찬가지로 사교육 시장에서 대안을 찾거나, 다른 진로를 모색하는 이들이 적지 않다.

그런가하면 전공을 살려 취업하기는 하늘의 별 따기다. 국문과의 경우 그래도 관련이 깊은 출판, 편집업계는 점차 시장이 줄고 있는 추세다. 가뭄에 콩 나듯 발표되는 공채를 보면 웬만한 '고스펙'도 명함을 못 내밀 경쟁률이 도사리고 있다.

정말 '경영'만이 밥 먹여 줄까?물론 요즘같은 시대에 취업 한파는 어느 전공자에게도 만만치 않다. 하지만 기업도, 심지어 대학도 '장사 안 된다'며 외면하는 인문대 학생들에게는 그 체감 온도가 더 낮다. 하지만 인문학 대신 경영학과 공학을 육성하면 '장사'가 잘 될까? 과연 그 많고 다양한 일자리들에 적합한 인재들이 모두 '경영학을 전공하고, 어학 점수가 몇 점 이상이고, 해외연수를 다녀와야' 하는 것일까?

대학 전공이 '중세사와 철학'이었던 전 HP 회장 칼리 피오리나를 비롯, 세계 유명 CEO들 중 인문학 전공자가 적지 않음은 이미 유명한 사실이다. 최근에는 국내 기업에서도 인문학에 대한 관심이 늘고 있는 듯하다. 몇몇 대기업에서는 인문학 석·박사 과정의 학생들을 대상으로 장학금 지원 프로그램을 운영하고 있다.

하지만 이런 추세는 아직 우리에게 피부로 와닿지 않는다. 여전히 취업은 어렵고, 많은 인문대생들은 경영학 교재를 손에 든다. 이런 현실은 대학이나 기업, 학생들 중 누구의 일방적인 책임만은 아닐 것이다. 인문학에 대한 사회 전반적인 인식의 변화가 필요하다. 기업의 인문학에 대한 관심이 단순한 마케팅 전략으로 그치지 않고, 장기적이고 근본적인 변화로 자리잡길 바란다.

우리는 4년간 비싼 수업료를 내며 배운 지식을 좀 더 가치 있게 쓰고 싶다.