호주 시드니에 머무른 지 어느덧 한 달이 되어 간다. 사진으로만 보던 오페라 하우스나 캥거루, 코알라를 구경하기도 했지만, 여행 책자에 나오지 않은 색다른 곳을 찾고 싶었다.

그러던 중, 지난 금요일에 시드니 근교의 코카투 섬(Cockatoo Island)에서 열린 '시드니 비엔날레'를 구경하게 됐다.

녹슬고 칠 벗겨진 죄수 수용소가 세계적인 갤러리로

큰사진보기

|

| ▲ 시드니 비엔날레 무료 페리를 탈 수 있는 선착장. 매일 30분 간격으로 시드니 시내에서 섬까지 이동할 수 있는 유일한 교통수단인 페리가 운행되고 있다. |

| ⓒ 박예슬 |

관련사진보기 |

시드니 시티 레일을 타고 서큘러 키(Circular Quay)역에서 내리면 호주가 자랑하는 오페라 하우스가 눈 앞에 보인다. 오페라 하우스의 반대 방향으로, 페리 정류장을 끼고 왼쪽으로 가면 '17회 시드니 비엔날레'의 빨간 로고가 보인다(사진 참고). 이 곳이 비엔날레의 행사장인 코카투 섬(Cockatoo Island)로 가는 무료 페리를 탈 수 있는 곳이다.

일반적으로 시드니 시내에서 페리를 타면 10달러가 훌쩍 넘어가는 편인데, 이를 무료로 탈 수 있다고 하니 주머니 가벼운 여행객으로서는 솔깃할 만하다. 게다가 입장료도 없다. 정부와 기업의 후원으로 운영된다고 한다. 역시나 평일 오전인데도 페리 안은 각국에서 온 관광객들로 꽉 차서 앉을 자리도 부족할 정도였다.

바로 옆에는 콜롬비아에서 온 학생 커플이 있었다. 내 동행이었던 칠레인 친구들은 같은 스페인어를 쓰기 때문에 그들과 반갑게 수다를 떨었다. 나는 옆 자리에 앉은 오스트레일리아인 아주머니와 이야기를 했다. 화가인 그에게 시드니의 미술관들 이야기를 들을 수 있었다. 국제적 도시라서 그런지, 이곳에서는 영어도 짧은 외국인인 나에게 친절하게 말을 붙이는 사람들이 참 많다. 한국에서는 외국인에게 말을 걸기는커녕 길을 물어오는 외국인에게 대답하기도 꺼려했던지라 참 많이 다르다는 생각이 들었다.

코카투 섬은 과거 식민지 시절 죄수 수용소였던 만큼 예전 감옥이었던 낡은 건물들이 녹이 슬고 칠이 벗겨지고 심지어 벽이 허물어진 채 그대로 보존돼 있었다. 처음 죄수 수용소를 개조해 갤러리로 만들었다는 이야기를 듣고는 잘 상상이 되질 않았다. 위험하고 지저분할 것 같은 오래된 감옥 터를 개조도 하지 않고 '그대로' 작품들만 들여놓은 상태로 비엔날레를 열다니. '삭막한' 감옥과 '감성적인'예술의 세계는 도저히 어울릴 것 같은 조합이 아니었다.

그러나 섬 안에 발을 들여놓은 순간, 예상은 보기 좋게 빗나갔다.

큰사진보기

|

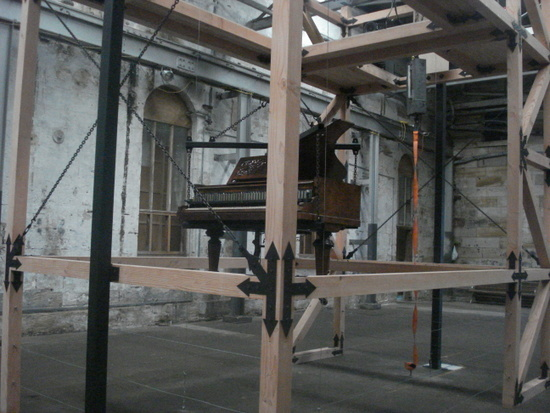

| ▲ 시드니 비엔날레 오래된 죄수 수용소를 그대로 살려 구성한 전시회장. 작품들과 어우러져 독특한 느낌을 준다. |

| ⓒ 박예슬 |

관련사진보기 |

건물들은 칠이 벗겨지고 골격이 드러나 있었다. 그러나 그곳에서 느껴지는 특유의 분위기는, 기존에 들렀던 '깨끗한' 갤러리들에서는 느끼지 못한 것이었다. 잘 정돈된 갤러리를 구경할 때는 그냥 '관람'을 하는 느낌이었다면, 이곳의 작품들은 마치 사람의 손을 덜 거친 야생의 것을 직접 '탐색'하는 느낌이었다.

현대 미술은 난해해서 '가까이 하기엔 너무 먼 당신'으로 여겨왔던 나도, 이 섬에서는 관람객이 아닌 '탐험가'가 되어 언덕을 넘고, 동굴을 지나 작품들을 찾아다니다 보니 어느새 그들의 매력에 푹 빠졌다.

큰사진보기

|

| ▲ 시드니 비엔날레 음침하고 지저분해 보이는 갤러리가 의외로 작품들과 잘 어울렸다. |

| ⓒ 박예슬 |

관련사진보기 |

코카투 섬의 갤러리들은 크게 네 구역으로 나누어져 있다. 겨우 한 구역을 돌았는데도 반나절이 지나 있었다. 아직 많이 남은 볼거리를 향해 우리는 발걸음을 재촉했다.

건물들 중 한 곳에 들어가 보니 조명도 없이 컴컴한 가운데 다섯 사람이 누워 있었다. 시체같은 이들은 사실 밀랍 인형이었다. 눈을 감고 뻣뻣하게 누워 있는 다섯 명의 노신사 인형은 몸의 세세한 주름부터 손에 난 잔털까지 실감나게 묘사돼 있어 그로테스크한 느낌이 들 정도였다.

그런데, 다시 보니 그들은 그저 신기한 인형이 아니었다.

큰사진보기

|

| ▲ 시드니 비엔날레 김일성의 밀랍 인형. 인형들은 피델 카스트로, 호치민 등 공산권 국가 지도자들이었다. |

| ⓒ 박예슬 |

관련사진보기 |

'안면맹'인 탓에 누군지도 모르는 채 구경하고 있다가, 우연히 이름표를 보니 낯익은 이름이 새겨져 있었다. 'Kim il sung'. 놀라서 사진을 찍고 있는데, 어디선가 새근새근 숨소리가 들려 왔다. 바로 옆에서 한 노신사가 배를 들썩이며 깊은 잠에 빠져 있었다.

큰사진보기

|

| ▲ 시드니 비엔날레 잠자는 피델 카스트로. 전시된 인물들 중 유일하게 생존한 인물이라 그런지 유리관이 아닌 침대 위에서 잠들어 있었다. |

| ⓒ 박예슬 |

관련사진보기 |

내가 김일성을 보고 놀라 있을 때, 동행한 칠레인 친구는 잠들어 있는 피델 카스트로 인형을 무척 재밌어 했다. 그러고는 그로 인해 자유를 억압당한 쿠바의 실상을 열띠게 늘어놓았다.

"쿠바 사람들 정말 불쌍해. 그들은 심지어 아이스크림도 한 달에 한 번밖에 못 먹거든. 고기도 한 두 번밖에 먹지 못한다고."

카스트로의 이름은 들어 봤지만 정작 지구 반대편에서 무슨 일이 일어나고 있는지 알 리 없던 나는 꽤 충격을 받았다. 대화는 자연스럽게 우리나라로 넘어 왔다.

남북한의 관계를 묻는 친구에게 최근 들어 관계가 더 나빠졌으며, 출·입국조차 거의 할 수 없다고 대답했다. 그러자 도대체 어떻게 그런 일이 있을 수 있느냐며 이해하지 못했다. "만약 내가 북한이야. 그럼 남한에서 온 너희가 나를 싫어한다는 거야?" 나는 그렇게 된 데에는 여러 가지 정치적이고 이념적인 문제가 있다고 했다. "단지 정치적인 이유라고? 그렇다면 더 이해가 안 되는데." 난 더 이상 설명할 수 없었다.

가장 아름다웠던 작품은 자연 그 자체

큰사진보기

|

| ▲ 시드니 비엔날레 이 절벽을 통과하는 동굴에도 작품들이 전시,상영되고 있었다. 벽면에는 손을 살짝만 대도 돌조각이 부서질 정도로 무방비 상태(?)였다. |

| ⓒ 박예슬 |

관련사진보기 |

관람을 하며 섬의 이곳저곳을 돌아다니다 보니 정말 자연 상태를 최대한 살린 듯한 곳들이 많았다. '자연'을 가장 자랑스러운 자원으로 삼는 나라다웠다. 세계인이 찾는 갤러리는 시드니 하버의 수많은 갈매기들이 오가는 둥지가 되기도 했다.

문득 요즘 '디자인'을 강조하고 있는 우리나라가 떠올랐다. 깨끗하고 번듯하게 닦인 광화문 광장을 지나다니며 세련되고 멋지다고 생각하기도 했다. 하지만 어찌 보면 지저분하고 그로테스크하게까지 느껴지는 '죄수 수용소' 코카투 섬에는, 인공 조형물로 만들어진 광장에는 없는 매력이 있었다. '디자인'을 내세워 서민의 추억과 역사가 서린 피맛골 맛집을 고층 빌딩으로 옮긴 서울은 어떨까.

'그곳을 향유하는 이들의 역사'라는 손때가 묻은 모습 또한 멋진 디자인의 재료가 될 수 있다고, 17회 시드니 비엔날레가 열린 코카투 섬을 나오며 생각해 봤다.