|

| | | | | | ⓒ 하승창 | |

미국에 오기 전 국내에서 본 어느 미국 드라마의 대사 중에서 이런 말이 있었다.

"사람이 태어나서 그랜드케년(Grand Canyon)을 가보지 못하는 것은 비극이다."

정확하게 기억나지는 않지만, 어찌됐든 무조건 가봐야 한다는 내용이었다. 그래서 미국에 있는 동안 내내 기억하고 있었다. 그래서 그런 것은 아니었지만 그래도 1년여 미국 생활을 청산하고 귀국하기 전에 한 번 가보리라 생각하고 있었다. 혼자 덜렁 차를 몰고 갈까도 생각해 보았는데, 그러기엔 시간과 비용이 너무 들 것 같아서 LA에서 떠나는 한인여행사의 팩키지 상품을 이용하기로 마음먹었다.

말로만 듣던 그랜드케년에 가다

그랜드케년(Grand Canyon)으로 가는 버스 안에서 보이는 도로는 지평선 끝까지 한없이 뻗어 있다. 스티븐 스필버그의 영화 중에서 대형트럭이 자동차를 쫒는 공포영화 <결투(Duel)>에서 보았던, 그저 도로만 한없이 보이는 그런 곳이다.

혼자 차를 몰고 갔다면 청승도 그런 청승은 없었을 것 같다. 그랜드케년(Grand Canyon) 근처의 월리엄스라는 곳에서 하루를 묶고 다음날 오전에 도착했다. 개인적으로는 경비행기나 헬리콥터를 타고 하늘에서 그랜드케년(Grand Canyon)을 내려다 보고 싶었지만 마침 함께 간 일행 중 비행기를 타겠다는 사람이 워낙 적어서 프로그램이 무산되고 말았다.

1540년 유럽인들이 그랜드케년(Grand Canyon)에 도착하기 전까지 이곳의 주인은 아나사찌(Anasazi) 인디안들이었다. 그랜트케년(Grand Canyon)을 소개하는 영화를 보면 한 스페인 출신의 장교가 자기도 모르게 무릎을 끓고 기도를 드리는 장면이 나온다. 그가 더 이상 이 신비의 절경으로 발을 들여 놓지 않았던 탓에 이곳에 사는 인디언들과 그랜드 케년(Grand Canyon)은 더 오랜 시간동안 자신들의 자유를 온전히 누릴 수 있었다.

이후 최초로 그랜드케년(Grand Canyon)을 탐사한 사람에 대한 기록은 1869년에 가서야 나오게 된다. 퇴역군인이었던 존 웨슬리 포웰(John Wesley Powell) 소령은 4개의 보트에 9명의 사람으로 그랜드 케년(Grand Canyon)을 가로지르는 콜로라도 강을 따라 탐사에 나섰다. 이들 중 6명만 마지막까지 탐사를 마칠 수 있었다. 그동안 인디안 외에는 접근을 허락지 않았던 그랜드 케년이 그 베일을 벗는 순간이었다.

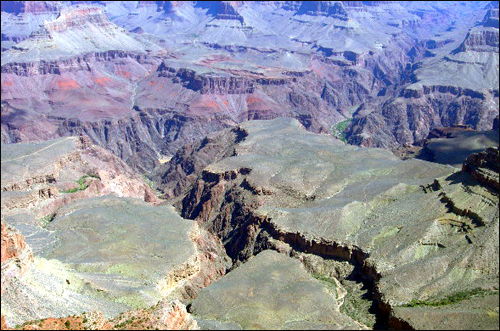

| | | ▲ 그랜드케년 | | | ⓒ 하승창 | |

| | | ▲ 그랜드케년 | | | ⓒ 하승창 | |

자연이 빚은 몇 안되는 장관

그랜드케년(Grand Canyon) 탐사 프로그램을 신청하지 않는 관광객들은 이 장관의 일부만을 볼 수 있는 지점으로만 접근이 가능하다. 관광객 틈새에서 내려다 본 그랜드케년(Grand Canyon)의 경치는 정말 어떻게 저런 모양이 나올 수 있을까 싶을 정도로 신기하기만 했다. 세상에서 자연이 빚은 몇 안되는 장관중의 하나라고 하는 소리가 허튼 소리만은 아니었다. 원래는 바다 밑이었는데, 융기한 것이라고 한다. 그래서 보이는 절벽들의 모습은 침식작용에 의한 것이라고 한다. 지질학적으로 깊이 들어가면 잘 모르니까 더 이상은 생락하기로 한다.

그랜드케년(Grand Canyon)은 1919년 국립공원으로 지정되었고, 1979년에는 보호되어야 할 세계문화유산으로 선정된 한 해 5백만명이 찾는 관광지이기도 하다. 세계 최초이자 미국 최초의 국립공원은 1872년에 지정된 옐로스톤(Yellowstone) 국립공원이고 그랜드케년(Grand Canyon)은 세 번째로 지정됐다.

국립공원으로 지정되면 나무든 돌이든 어느 하나라도 들고 나오거나 훼손시켜서는 안된다. 심지어 광물자원이 있다 하더라도 손댈 수 없고 지정된 구역 내의 자연은 있는 그대로 국립공원법에 의해서 철저히 지켜진다.

자연도 지키고 돈도 벌고

반면 각각의 국립공원 관리국이 적절하게 통제해 시민들이 자연을 체험할 수 있는 프로그램과 국립공원의 경치를 구경할 수 있는 프로그램을 실시한다. 일정한 장소를 개방하기도 한다. 자연환경을 지키고 후세대들에게 그 자연의 신비를 체험하게 하고 그 보존의 가치를 깨닫게 하는 주요한 목표를 실현하기 위한 방안이란다.

물론 이 과정에서 돈도 번다. 개발과 파괴로 돈을 버는 것이 아니라, 자연을 보게 하고 체험하게 함으로써 돈을 번다. 보고 싶어 하고 체험하고 싶어 하는 사람들의 요구를 수용하면서도 자연을 있는 그대로 보존해야 한다는 이해를 동시에 실현하려고 하는 셈이다.

재미있는 것은 미국이 결코 생태적으로 지구를 보호하기 위해 애쓰는 국가는 아니라는 점이다. 교토의정서를 비준하지 않는 것도 이미 널리 알려진 일이고, 지난 1년 미국에서 살면서 미국이 일회용품 천국이라는 것도 알게 되었다. 수많은 일회용품을 양산하면서 환경적으로 정말 문제 많은 나라가 미국인데, 이처럼 세계 최초로 국립공원법을 만들 정도로 자신들의 자연환경의 보호와 보존에 대한 애착은 어느 나라 보다 엄격하다. 우리처럼 국립공원에 댐 짓는다는 것은 상상도 할 수 없는 일이다.

| | | ▲ 그랜드케년 | | | ⓒ 하승창 | |

인디언들의 삶의 공간, 그 이야기를 듣고 싶다

그러나 그랜드케년(Grand Canyon)은 지금 이처럼 눈에 보이는 장관으로만 존재해 온 것은 아니다. 당연하게도 그 절경이 담은 이야기가 어찌 하나 둘이겠는가? 아나사찌(Anasazi) 인디언들의 이야기를 듣지 못하였지만 오랜 세월을 이 곳에서 살아 온 이들에게 남겨져 있을 수많은 전설들은 어떤 것일까하는 궁금증을 풀지 못하고 돌아 나서야 하는 게 아쉬웠다.

그들이 전해 주는 전설로 그랜드케년(Grand Canyon)을 이해할 때 '왔노라 보았노라' 할 수 있는 게 아닐까. 아나사찌(Anasazi) 인디언들이 살았던 이곳은 그저 자연풍광으로만 존재했던 것이 아니었기에, 이 거대한 장관의 자연 안에서 사람들의 삶이 있던 곳이었기에…. 이제는 그저 자연풍광으로만 그것도 주마간산으로 멀리서 일별하고 돌아서야 하는 것이 못내 아쉬웠다.

|

|

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

태그: