|

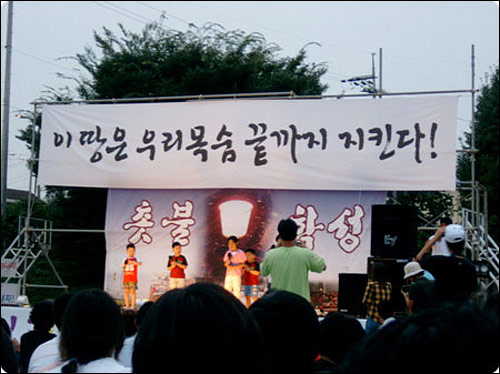

| | | ▲ 2005년 9월 3일 촛불집회 1주년 문화제때, 마을 아이들의 공연. | | | ⓒ 박선경 | | 먹을거리를 만들어내는 여느 농촌과 마찬가지로, 평택 대추리와 도두리의 하루는 새벽 어스름에 일찍 찾아온다.

살포시 늦잠을 자다가도 들에서 밭에서 수런거리는 농작물 소리를 듣고 오늘을 어제처럼 챙겨나가시는 어른들 기척에 게으른 몸을 추스른다. 그렇게 서두르지만 언제나 하루가 거짓말처럼 짧게 지나간다.

내가 처음 대추리, 도두리를 목격한 날은 '우리 땅을 지키기 위한 촛불 문화제'가 1주년을 맞던 2005년 9월 3일이었다. 이전에는 서울에서 밥벌이를 하느라 평택에 대해서 알고만 있었지 그 땅을 밟아보진 못했었다.

마음과 달리 학교를 졸업하고 시작한 밥벌이는 늘 우선순위일 수밖에 없었다. 남들에게 뒤쳐지지 말아야겠다는 것도 아니고 그저 '버티기'로만 작정했지만, 나는 마감이 닥치면 그 어떤 약속도 접어야 했다. 사무직 노동자의 번민은 아무 것도 실행에 옮기지 않을 만한 좋은 핑계가 되었다.

대추리에 내려와서야 나는 편해졌다

그렇게 한참을 머뭇거리다 주말에 짬을 내어 찾아간 그 들녘에는 시름에 겨운 촌로들이 있었다. 옹송그리는 내 발걸음으로도 20여분이면 돌아볼 수 있는 마을 곳곳에는 '미군기지 확장반대' 깃발이 나부꼈다.

그날 이후, 난 평택 이야기만 나오면 마음이 부대꼈다. 그 때 보았던 노을지던 들녘이 한 발자국씩 살가운 풍경으로 다가오기 시작하면서 행사가 있을 때마다 광화문이든 평택역이든 대추리든 그 곳에 머물 수밖에 없었다.

|  | | | ▲ 2005년 11월 26일 평택역에서 진행된 촛불 문화제 때 세운 희망의 호롱 세우기. | | | ⓒ 박선경 | 평택을 왜 지켜야 하는지, 내려오면서 끊임없이 나 자신에게 물어보았다. 그것은 그저 섣부른 공명심인가, 부채감인가, 의무인가….

무엇인지 모르는 이 불편한 심정을 다잡으려고 애를 써봤지만 소용이 없었다. 내가 아니어도 할 사람이 있다고 위악을 부리기도 하고, 내가 간다고 뭐가 달라지겠냐 만용도 부려보고, 내가 지금 그럴 처지냐 핑계도 대봤다.

결국, 대추리로 내려와 사람떠난 집에 자리잡고 쓸고 닦고, 아침에는 마을을 어슬렁거리며 일거리를 찾아 땀을 뿌리고, 오후에는 책 읽고 공부하며, 촛불집회에 참석하고, 밥해먹고 치우고 하는 일상을 살면서 알 수 없이 불편했던 마음은 사라졌다.

이 결정을 할 때 나에겐 어떤 조직도 권고도 없었다. 함께 집회를 가던 사람들조차 걱정하고 만류했다. 무엇을 해야겠다는 결단이 아니라 내가 누구인지 찾아야겠다는 마음, 그것이 날 이 곳으로 이끌었다.

이 곳에서, 현실은 구체적이다

용산 미군기지가 평택 어딘가로 이전한다는 얘기만 얼핏 들었을 때, 내가 숨쉬는 서울에서 거대한 위용을 자랑했던 미군 기지가 옮겨간다는 것에 속이 시원하면서도 이전 가는 그 곳 사람들이 제대로 보상이나 받았으면 좋겠다고 생각했었다.

그 때의 나같은 생각에서 머물러버린 많은 사람들이 아직도 '대추리와 도두리에서 살아가는 사람들은 돈 때문에 버티고 있다'고 속단하고 마음을 닫아버린다. 제멋대로 편집한 뉴스를 보고 읽으며 그렇게 생각하고, 이제 대추리와 도두리에는 사람도 살지않는 것처럼 외면하고 있다.

하지만, 30여 년 농사를 지어 이제는 벼가 하는 이야기가 들린다며 청년들에게 두런두런 벼가 전한 이야기를 들려주는 할아버지가 돈 때문에 땅을, 마을을 떠나지 못하고 있는가.

지난 5월 4일에 대추분교를 무너뜨리고 철조망을 치며 들어선 군인과 경찰에게 생전 입에 담아보지 않았던 욕을 해대는 할머니가, 보상 조금 더 받아보려고 그렇듯 목소리를 높이는 것인가. 그분들은 그저, 살던 곳에서 죽고 싶다는 소소한 소망 외에는 없는 평범한 농사꾼이시다.

| | | ▲ 2006년 2월 12일 평화대행진 때 날리던 연들. 대추 초등학교에서 수많은 연을 날리며 농사짓고 평화롭게 살고 싶다는 소망을 빌어보았다. | | | ⓒ 박선경 | | 마을을 칭칭 둘러싸고 있는 경찰과 군인은 마을을 오고가는 차를 일일이 검문하고 주민 외에는 드나들 수 없도록 고립시킨다. 감옥에 갇힌 죄수처럼 허락을 받고 오고가는 꼴이니, 그 피폐함을 어떻게 말할 수 있을까.

이곳에서 살아보면, 일주일만 살아보면, 왜 이 곳을 시멘트와 군화로 덧칠할 수 없는지 뼈저리게 깨닫게 된다. 알고있던 것을 깨닫는 순간, 이 싸움은 매일 다시 시작된다.

사람이 자연과 더불어 살아가는 마을에 만물을 말살하는 군대가 들어선다는 것은 죄악이다. 내가 갖고 있는 문명과 산업과 자본의 허울을 모두 벗어내고 진정 사람이 어떻게 살아야 행복한가에 대해 근원적으로 다가서면 답이 보인다.

현실은 구체적이다. 이 곳의 일상 속에서 국가·힘·폭력·소유가 얼마나 개개인의 삶을 망치는지 깨달을 수 있다.

존재하는 자만이 삶을 누린다

이 곳에서 난 거의 매일 운다.

어느 날은 촛불집회에서 울고, 노래하고 춤까지 추어가며 주민들을 위로하시는 문정현 신부님을 보면서 울고, 어느 날은 지킴이들이 강제철거에 대한 공포 속에서도 애써 여유를 찾는 모습을 보면서 운다.

사람이 떠난 자리를 차지한 쐐기벌레가 그악스럽게 번져 지난봄 흐드러지게 꽃을 피웠던 오래된 나무를 거미줄같이 만들어 버린 것을 보고 온 날도 울다 잠이 들었다.

대추리 도두리에는 아직도 토박이 주민, 아흔여덟 가구가 살고 있고, 이제 '지킴이'라는 외지 냄새 풍기는 이름대신 그저 '청년'으로 불리는 지킴이들이 너나들이하며 살아간다.

'지킴이'와 주민은 공동체 일부로서 걱정과 공포, 상처와 실패, 실수와 기쁨을 나눈다. 그리고 다가올 '행정대집행'을, 오지 않길 바라면서, 준비한다.

평택에서의 이 경험이, 이 싸움이 내 삶을 만드는 작은 벽돌이 될지 못쓰는 조각이 될지는 오늘의 내가 얼마나 당당하고 진지한가에 달려 있을 것이다. 평택에도 서울에도 심지어 워싱턴에서도, 삶은 존재하는 자만이 누리는 빛일 것이다.

덧붙이는 글 | 내가 대추리에 들어와 살고 있는 이유, 릴레이 기고 네번째 기사입니다.

|

|