큰사진보기

|

| ▲ 새끼 꼬는 기계 농촌의 바쁜 일손을 도와주던 새끼 꼬는 기계. 한 때 이 기계의 인기는 최고였다고 한다. 이제는 사라지는 또 하나의 풍물이 되어버렸다. |

| ⓒ 하주성 | 관련사진보기 |

우리는 많은 이야기 중에서 다음과 같은 그림 하나를 볼 수 있다. 즉 겨울철 행랑방이나 여름철 대청에 앉아, 호롱불을 하나 켜놓고 새끼를 꼬는 모습이다. 주로 집안에 머슴들이 맡아하던 새끼를 꼬는 일은 우리 농촌 생활에서는 흔히 보는 모습이다. 이렇게 밤을 이용해 새끼를 꼬는 것은, 그만큼 새끼를 꼬아두면 그 용도가 많기 때문이다.

힘들게 짚으로 꼬아 만들던 새끼. 그러던 작업이 기계 하나가 농촌의 일손을 바꾸어 놓았다고 한다. 바로 새끼를 꼬는 기계가 농촌에 나타난 것이다. 이 새끼 꼬는 기계를 이용하면 사용의 용도에 따라 가는 새끼, 보통 새끼, 굵은 새끼 등으로 그 굵기를 마음대로 조절을 할 수가 있다. 이 기계는 또 두발식과 외발식 등 그 디딤판의 구분에 따라 달라지기도 한다. 두발식의 불편함을 덜어내기 위해, 외발식은 후에 개조가 된 것이라고 한다.

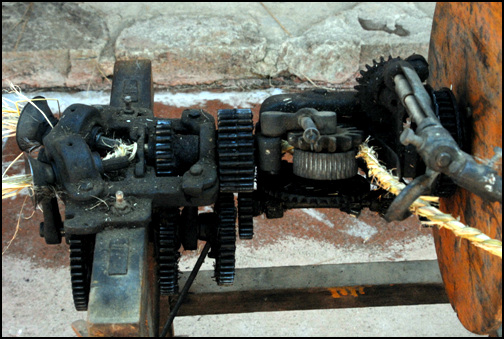

간단한 원리로 만들어진 기계새끼 꼬는 기계의 원리는 간단하다. 새끼를 꼬기 위해 축을 돌리는 발판이 밑에 있고, 그 위에 톱니로 물려 돌아가는 기계 뭉치가 있다. 이 기계뭉치의 끝에는 짚을 투입하는 두 개의 구멍이 있다. 이 구멍의 크기가 새끼의 굵기가 되는데, 구멍의 크기를 조절하는 여러 개의 구멍을 뚫은 쇠가 있다.

새끼가 꼬아져 나오면 그것을 감는 나무로 만든 물레가 있다. 디딤판을 번갈아 디디면서 양편에 있는 투입구에 짚을 넣으면 새끼가 꼬아져 나온다. 바쁜 농촌에서 이 새끼 꼬는 기계는 선망의 대상이었다고 한다.

큰사진보기

|

| ▲ 기계뭉치 톱니로 만들어진 기계뭉치. 발판을 번갈아가면서 누르면 톱니에 연결된 축이 힘을 받아 돌아가면서 새끼를 꼰다 |

| ⓒ 하주성 | 관련사진보기 |

큰사진보기

|

| ▲ 흡입구 짚을 넣는 흡입구. 두개의 구멍에 짚을 넣으면, 서로 돌아가면서 합해져 새끼가 된다. |

| ⓒ 하주성 | 관련사진보기 |

큰사진보기

|

| ▲ 디딤판 두개의 발판을 번갈아 가면서 밟고, 흡입구에 짚을 넣어 새끼를 만든다. 두개의 발판이 있는 것이 불편해 나중에 한 개의 발판이 있는 것으로 바뀌었다고 한다. |

| ⓒ 하주성 | 관련사진보기 |

1950년대부터 농촌에 보이기 시작한 새끼 꼬는 기계새끼 꼬는 기계가 언제 처음으로 나왔는지는 정확히 알 수가 없다. 하지만 이 기계가 처음으로 농촌에 모습을 보이기 시작한 것은, 1950년대 정도였을 것이라고 한다. 현재 70세 정도 되신 어른들이 어릴 적부터 보았다는 기억을 하기 때문이다.

이 기계가 마을에 한 대씩 보이기 시작하자, 온 마을의 구경꺼리였다고 한다. 아마 힘들게 졸린 눈을 비벼가며 새끼를 꼬던 사람들은, 이 기계의 출현이 더 없이 반가웠을 것이다. 쉽게 다리품만 팔면 얼마든지 많은 새끼를 손쉽게 꼬아 낼 수가 있었으니.

"이 기계가 언제쯤 나왔나요?""한 60년쯤 되었나 봐요. 저희가 어릴 적에 마을에 들어왔으니.""이 기계가 마을에 들어왔을 때 꽤 인가가 좋았겠네요?""인기 정도가 아니라 지금으로 치면 커다란 농사용 농기구 하나 들어온 정도였죠. 아마 이 기계가 더 빨리 있었으면, 사람들이 졸면서 새끼를 꼬지는 않았을 텐데.""새끼 꼬는 일이 많이 힘이 드셨나 봐요?""힘만 들어요? 하루 종일 논밭에 나가 일하고, 밤에 되면 불을 켜 놓고 새끼를 꼬아야 하는데. 정말 새끼 꼬느라 손바닥이 다 닳을 정도였다고나 할까."

큰사진보기

|

| ▲ 구멍을 낸 쇠 이렇게 구멍을 낸 쇠를 흡입구 앞에 갈아 끼우면 새끼의 굵기가 정해진다. |

| ⓒ 하주성 | 관련사진보기 |

큰사진보기

|

| ▲ 물레 새끼가 만들어져 나오면 이 물레에 감기게 된다. 짧은 시간에 많은 새끼를 꼴 수 있는 도구이다. |

| ⓒ 하주성 | 관련사진보기 |

명성황후 생가 옆 민가마을에서 근무를 하시는 어르신들이 들려주시는 새끼 꼬는 기계에 대한 이야기도 재미가 있다. 옛날 이 기계가 마을에 들어왔을 때는 그렇게 부러울 수가 없었다는 것이다. 새끼를 꼬는 일은 그만큼 농촌의 작업 중에서 적지 않은 시간이었다고 한다,

지금이야 웃으시면서 이야기를 하시는 어르신들이지만, 아마 당시에 손바닥이 다 닳았다는 표현이 적합하단 생각이다. 침을 뱉어가며 손바닥으로 짚을 비벼 새끼를 꼬았으니 말이다. 그런 시골생활에 이 새끼 꼬는 기계는 몇 사람의 몫을 해댔다고 한다. 이제는 사라지고 있는 풍물인 새끼 꼬는 기계. 그 기계를 이용해 꼬아져 나오는 새끼를 보고 있노라니, 옛 농촌의 모습이 절로 그려진다.

|

|

|

▲ 새끼 꼬는 기계 새끼 꼬는 기계를 이용해 새끼를 꼬느 모습. 농촌의 일손을 덜어주었다고 한다.

|

| ⓒ 하주성 |

관련영상보기

|