'죽음'이란 단어도 자주 접하다 보면 익숙해지나 보다. 지난주부터 쉼터 사무실 책장 맨 아래 한 구석에 유골함이 자리하고 있지만, 이상하리만치 달리 눈에 띄지도 않고 크게 신경도 쓰이지 않는다. 유골함은 김해에서 변사체로 발견되어 화장한 베트남 출신 이주노동자의 것으로 현재까지 가해자가 누군지도 모르고, 고인의 가족과 연락도 닿지 않아 언제까지 사무실에 놓일지 모른다.

큰사진보기

|

| ▲ 유골함이 들어있는 가방 유골함이 든 가방이 책장 아래쪽에 자리하고 있다. |

| ⓒ 고기복 | 관련사진보기 |

몇 년 전만 해도 쉼터에 유골함이 있을 때는, 말은 안 해도 왠지 꺼림칙하고 등골에 긴장감이 드는 걸 어쩔 수 없었다. 설령 유골함을 쉬이 눈에 띄지 않게 두었다 해도 그 사실을 알고 있는 한, 유골함이 있는 공간에 발을 들인다는 게 썩 내키는 일은 아니었다. 어쩌면 유골함이 던지는 죽음이라는 분위기 때문에 그랬는지 모른다.

올해 들어 유골함을 사무 공간에 들인 게 벌써 몇 번째다. 그중 유독 기억나는 것 중 하나는 3월에 결핵성뇌막염으로 유명을 달리했던 베트남 출신 이주노동자 루엔(Luyen)의 유골함이다. 그 유골함은 고인의 부친인 응우엔씨가 출국에 앞서 자식의 사망 관련 서류를 준비하며 이틀간 묵고 갈 때 갖고 왔던 것이다. 루엔은 고등학교를 졸업하고 외국인 고용허가제로 한국에 온 지 2년이 안 된 상태에서 유명을 달리했었다. 응우엔은 자식을 먼저 보내고 유골함을 들어야 하는 심정을 달래려 했는지 밤마다 소주잔을 기울였었다.

자식의 유해 송환을 위해 입국했던 응우엔씨는 쉼터를 나서며 꼬깃꼬깃 둘둘 말린 500동짜리 베트남 지폐 일곱 장을 쉼터 바닥에 노잣돈으로 뿌리고 갔었다. 그가 출국하던 날, 나는 해외 출타중이라 그를 배웅하지 못했었다.

며칠이 지나도 아무도 거들떠보지 않는 응우엔이 뿌리고 간 노잣돈을 보며, 베트남인들은 "베트남 돈 500동이면 짜(차) 한 잔 한다"고 했었다. 500동짜리 차 한 잔이라면 시골 장터에서 손쉽게 마실 수 있는 정도의 차로, 비록 친구들에게 한 턱 낸다고 해도 가난한 품꾼에게도 호사가 아니라고 했다. 차 한 잔 값의 노잣돈을 뿌리며, 자식을 먼저 보내야 했던 굴곡 많은 삶을 이어갈 응우엔씨가 유골함을 가슴에 품고 삼켰던 울음소리가 꼬깃꼬깃한 지폐에서 들리는듯 했었다.

그 외에도 농장에서 일을 하다 밤에 돌연사했던 이주노동자의 유골함도 쉼터를 거쳐 갔었다. 그 유골함 역시 그의 부친에 의해 운반되었는데, 보다 나은 삶을 꿈꾸며 한국에 왔던 자식이 한 줌 재가 되어 홀연히 떠난 모습을 보며 그는 눈이 벌게지도록 마냥 울었고, 그 울음을 제대로 삭이지 못해 연신 어깨를 들썩이곤 했었다.

이런 저런 이유로 낯설게만 느껴졌던 죽음이라는 단어가 유골함으로 인해 점차 익숙해지고 있다. 유골함을 책장 서랍에 두고 보고 있자니, 죽음은 이미 생경한 단어가 아니었다. 삶과 죽음 사이에 유골함이 덩그러니 놓여, 보는 이로 하여금 오히려 살아있음을 느끼게 하고 있다.

그래서일까? 1998년 노벨 문학상 수장자였던 호세 사라마고(Jose Saramago)는 '죽음의 중지'에서 했던 말이 떠오른다.

"죽음이 웃을 일은 아니지만 우리를 안도하게 하는 것은 역시 죽음이다. 죽음은....(우리) 내부에서 삶과 함께 존재하다가 개인이 죽음을 맞으며 육체를 끝낼 때 죽음도 함께 끝나는 것이다." 한 번 죽는 것은 사람에게 정해진 이치이고 보면, 삶 자체가 죽음을 향한 길인 셈이다. 문짝만 열면 맞이하게 될 또 다른 세상이 죽음인 것이다. 그럼에도 불구하고 죽음이 우리의 삶과 동행하고 있다는 사실을 애써 외면하려 하고, 죽음에 대해 늘 낯설어 하는 것은 어쩌면 그때가 언제인지 모르기 때문이리라.

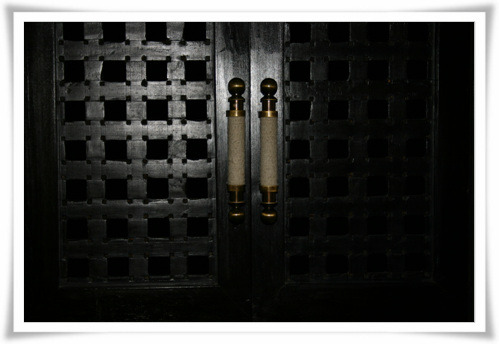

큰사진보기

|

| ▲ 삶과 죽음 사이는 언제든지 열리게 돼 있는 법 언제 죽음이라는 문이 열릴 지 모르지만... |

| ⓒ 고기복 | 관련사진보기 |

언제인가, 벽제 화장터에서 눈물짓던 이들과 함께 길을 나서던, 그때도 오늘처럼 추적추적 비가 내리고 있었다. 죽음과 마주한 이를 보내던 날, 험난한 인생을 살며 자식이 전부인 양 살았을 이의 어깨가 들썩이고, 고향에 함께 돌아갈 꿈을 꾸던 지인들의 눈가가 불거지던 날, 유골함이 먼저 길을 나서던 기억이 유독 또렷하다.

| 어느 이주노동자의 유골함 앞에서-고기복 |

벽제 화장터를 거쳐

숨가쁘게 살았던 길 돌아보는 길

깊숙이 집어넣은 손

무거워진 발걸음

퀭한 가슴

크게 가로젓는 머리

세상은 한 마디로 설명하기엔 간단치가 않아

돌아선다고

돌아보지 않으리란 건 정말 거짓말

자책하지 마라

너 때문에 사람이 슬퍼한다고

너 때문에 살았고 또 살아갈 사람도 있는데...

항아리에 마감된 인생아!

단정하지 마라

너를 그저 보낸다고

돌아선 길 확실히 아는 건

우리의 이별이 길지 않아

너와 나의 슬픔

항아리에 마감하느니

죽음 너머

일어선 사람 낯설지 않기를

|