전주시 덕진동에 위치한 갤러리봄에서는 이색적인 전시회가 열리고 있다. 이름하여 '묏동전'이다.

묏동이라는 말이 생소할 독자들도 있으리라. 묏동, 혹은 묏등은 묘지를 뜻하는 우리말이다. 묘지라는 단어에서는 괴괴한 냄새가 난다. 그러나 묏동은 다르다. '묏동전'을 감상한 사람이라면 작가가 왜 '묏동'이라는 표현을 썼는지 어렵지 않게 느낄 수 있다. 지난 20일 갤러리봄에서 작가 김지연씨를 만났다.

다음은 김지연씨와의 인터뷰 전문.

| | | ▲ '묏동전' 연 김지연 작가. | | | ⓒ 박성민 | | - 지난 5월에 서울의 갤러리룩스에서 묏동전을 이미 여셨죠. 전주가 두 번째인데요.

"서울이 문화의 중심지인데다 아무래도 관객들이 많으니까요. 일종의 테스트 받는 기분이었죠. 전주는 제가 현재 몸담으며 사는 곳이니 여기에서 전시회를 갖는 것은 당연한거구요. 원래 고향은 광주지만요."

- 특별히 묏동에 관심을 갖고 사진을 찍게 된 동기가 있으신가요?

"(잠시 생각하다가) 땅에 대한 이야기에 관심이 많았어요. 예를 들어 산은 시간의 무한성을 잘 보여주는 배경 같은 것이고 길은 시간의 변화를 잘 보여주는 대표적인 것이죠. 길은 자주 변하지만 산은 어지간해서 잘 변하지 않잖아요. 묏동도 마찬가지예요. 자연의 일부로서, 풍경의 일부로서 보여지는 묏동을 담고 싶었어요. 꼭 묏동 자체로서 따로 존재하는 것이 아니라 땅의 일부로써요."

- 사진들을 보면 묏동들이 참 편안하고 자연스럽습니다. 적당히 닳고 적당히 둥글어진 모습이랄까요. 요즘 묘지들은 대개 높고 단단하며 묘비 등으로 장식되어있잖아요.

"일부러 옛날 묏동들을 담으려고 노력했습니다. 우리 세대에서 묏동은 단순히 하나의 무덤이 아니었습니다. 거기서 뒹굴며 놀기도 하고 올라타기도 했습니다. 따라서 자연의 일부로서 추억의 한 부분으로 존재하고 있지요. 우리 세대(40~50대)가 가지고 있는 묏동의 이미지는 죽음이나 음울함 같은 부정적인 이미지라기보다는 삶의 한 부분, 자연의 한 풍경으로 인식하고 있죠."

- 저에게도 그런 추억이 있습니다. 물론 묏동에 올라갔다가 어른들에게 혼난 적도 있지만요.

"(의외라는 듯) 그래요?(웃음)"

- 이런 묏동들을 찾는 게 쉬운 일은 아니었을 것 같아요. 무슨 지도가 있는 것도 아니고요.

"네. 이 사진들은 2003년부터 찍어둔 거예요. 평소 여행을 많이 하니까 다니면서 묏동이 있는 곳들을 유심히 보아두었어요. 무던히도 돌아다니며 발품을 판 것들이죠.

2003년부터 '묏동 찾아 삼만리'

- 이곳에 소개되어있는 묏동들을 보니 충남 공주, 전남 영양, 전북 고창, 제주도 성산포 등 그 분포가 다양합니다. 남쪽지역 묏동들을 주로 찍으신 이유는요? 일종의 컨셉트인가요?

"그런 건 아니었어요. 물론 강원도를 비롯해서 중부지역 묏동들도 많이 찍었습니다. 그런데 제가 원했던 이미지가 나오지 않아서 전시회에는 소개하지 않았어요. 재미있는 건 북쪽으로 올라갈수록 묏동이 타원형으로 갸름하고 길쭉한 반면, 남쪽으로 내려올수록 둥글어진다는 사실입니다. 제주도는 돌이 많다는 지형적특성을 살린 묏동들이 많았습니다."

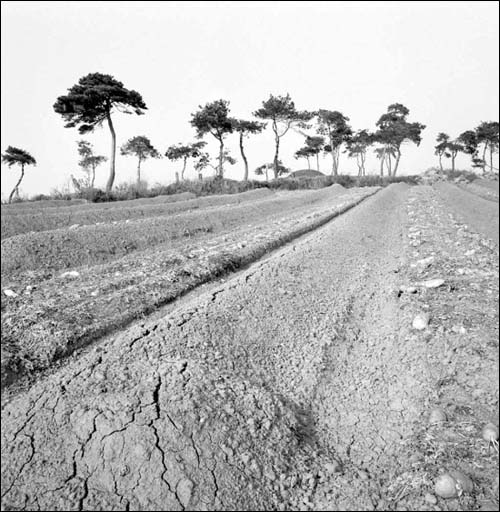

| | | ▲ 마이산 digital print 20*20inch 2003 | | | ⓒ 김지연 | |  | | | ▲ 마이산 digital print 11*11inch 2003 | | | ⓒ 김지연 | | - 사진이 흑백인 점도 흥미롭습니다. 흑백사진으로 촬영하신 이유라도?

"특별한 의미는 없어요. 단지 흑백사진은 칼라사진이 갖고 있지 않은 특유의 분위기가 있잖아요. 초월적인 분위기가 그렇죠."

- 촬영하시면서 뒷이야기가 많았을 것 같아요.

"남들은 묘지를 찍는다고 하면 되게 무서울 것이라고 생각하시는데 전 그러지 않았어요. 숲 속의 묏동에 혼자 있어도 친숙하고 편안한 기분이 들었어요. 어린시절 추억도 새록새록 나고요. 그런데 어느 날은 우연히 납골묘를 보게 되었는데 그 순간 '오싹'하더라고요. 묏동에서는 느끼지 못했던 '죽음'이라는 실체를 새삼 느끼게 되었어요. 묏동과는 뭔가 다르다는 낯섦에서 오는 이질감이라고나 할까요. 또 한번은 공동묘지를 찍어보았는데 그곳에는 너무 죽음이라는 이미지만 보이더군요.

- 요즘 장례문화가 화장이나 납골당 쪽으로 바뀌고 있습니다. 아마 이런 묘지도 점차 사라질 텐데요.

"그래서 더욱 찍고 싶었던 건지도 모릅니다. 사라지는 것, 잊혀지는 것에 대해 강한 애착을 갖고 있어요."

| | | ▲ 전북 고창 digital print 16*16inch 2004 | | | ⓒ 김지연 | | 자연의 일부, 삶의 일부로서의 '묏동'

- 서울예대를 졸업하셨는데 대학에서는 사진을 전공하셨나요?

"대학에서는 연기를 전공했어요. 내 자신에 잠재되어있는 욕망을 분출하고 표현할 수 있는 방법이라고 생각했어요. 그런데 연기는 제 자신에게 맞지 않더라고요. 그러다가 만난 것이 사진이었습니다. 나의 내면을 표현하는데 좋은 친구가 되어준 셈이죠."

- 연기를 전공하셨다는데 좀 의왼걸요? 늦깎이로 사진공부를 하면서 어려움은 없었나요?

"사진촬영은 체력적으로도 매우 고된 작업이에요. 장비만 해도 결코 만만치 않죠. 나이가 들수록 드는 생각은 한 살이라도 젊었을 때 열심히 찍자는 거예요. 야외촬영 한 번씩 다녀오면 안 쑤시는 데가 없어요. 그럴 때마다 저 자신이 좋아서 하는 일이니까 누굴 붙잡고 하소연도 못해요.(웃음)"

- 가족들 사진은 잘 찍어주는지요.

"처음에는 좀 찍었는데 갈수록 안 찍게 되네요. 그게 원래 그런 건가 봐요.(웃음)"

'묏동은 단순히 묘지가 아니다. 자연이며 풍경이다. 바다가 산이 되고 산이 다시 강물이 되는 역사 속에 순응하는 땅이며 우주다. 그런데 우리가 알고 있는 묘지는 죽음이며 단절이며 끝이며 절망이며 허무다' - 작가노트 중

덧붙이는 글 | '묏동전'은 6월 18일부터 7월 1일까지 갤러리봄에서 열린다.

김지연 작가는 2006년 전북 진안에 있는 계남정미소를 인수해 갤러리로 오픈했다. 그녀와 정미소 사진은 뗄레야 뗄 수 없는 존재. 그녀작품안의 정미소를 이해하지 못하고서는 그녀의 작품세계를 이해할 수 없다고 해도 과언이 아니다. 가까운 시일안에 그녀의 계남정미소를 방문하기로 약속하고 헤어졌다.

다음 2편에서는 그녀가 정미소 사진을 찍는 이유와 그녀에게 사진의 의미 등을 좀더 자세히 소개할 예정이다.

|