|

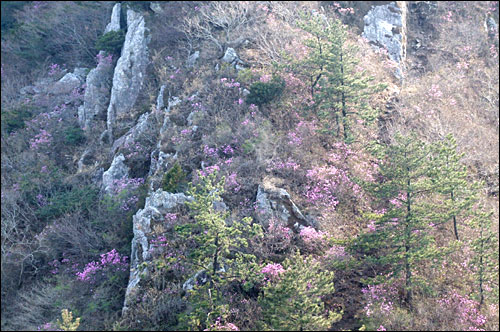

| | | ▲ 다산초당의 뒷산인 만덕산 바위 능선을 따라 바위틈에 피어 있는 진달래는 아직 한창이었다. | | | ⓒ 서종규 | | 다산초당 가는 길은 전남 강진 귤동마을에서 오르는 것보다 백련사에서 넘어가는 길이 더 편하다. 강진만 바다와 간척지의 푸른 보리밭이나 가을의 갈대밭이 눈에 들어오고, 길가에 자라고 있는 야생차 나무에 인사를 하다 보면 어느새 다산초당에 도착한다. 아마도 승용차로 백련사까지 올라가서 거의 내려가는 것 같아 편한가 보다.

그런데 유홍준씨는 <나의 문화유산답사기>에서 다산초당에서 백련사로 넘어가는 기행을 썼다. 당시에는 거의 사람이 다니지 않아서 칡넝쿨이나 억새를 헤치고 넘어가야만 하던 길이었다고 하였는데, 지금은 나무계단이며 오솔길이 잘 단장된 산책로같이 되어 있다.

다산초당 천일각에서 만덕산 허리춤을 세 굽이 가로질러 백련사에 이르는 산길은 늦은 걸음이라도 40여 분 안에 다다를 수 있는 쾌적한 등산길이다. 등산길이라기보다 산책길이라는 표현이 더 어울릴 이 오솔길은 그 옛날 나무꾼이 다니던 아주 좁은 산길로 다산이 강진 유배시절 인간적, 사상적 영향을 적지않이 서로 주고받았던 백련사 혜장 스님을 만나러 다니던 길이다. - 유홍준의 <나의 문화유산답사기> 중에서

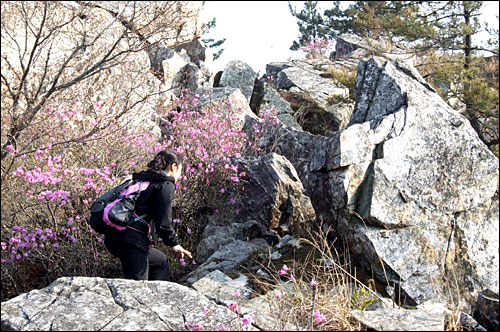

| | | ▲ 만덕산 능선엔 그냥 평범한 진달래꽃들이 바위 틈틈이 자라 분홍빛 얼굴을 드러내고 있었다. | | | ⓒ 서종규 | | 지난 7일 오후 1시 30분, 산을 좋아하는 '풀꽃산행'팀 18명은 남도답사 일번지가 되어버린 다산초당을 향하여 광주에서 출발하였다. 광주에서 강진까지 1시간 30분이나 걸리기 때문에 운전하는 손길이 급해졌다.

우리가 찾은 다산초당 가는 길은 백련사나 귤동마을이 아니었다. 다산초당 뒤를 가로지르고 있는 만덕산의 능선을 따라가는 길이었다. 만덕산 능선은 강진에서 출발하여 처음 만나는 산의 입구에 해당하는 옥련사에서 출발한다.

| | | ▲ 우리들은 점점이 이어진 바위틈의 진달래들을 밟으며 앞으로 나아갔다. | | | ⓒ 서종규 | | 오후 3시 옥련사 주차장을 출발하였다. 만덕산 능선 산행은 옥련사에서 출발하여 필봉을 거쳐 깃대봉(408m), 바람재, 안테나, 용문사까지 약 8km의 바위 산행이다. 하지만 우리는 바람재에서 백련사로 하산하여 다산초당으로 넘어가는 5.5km의 코스를 잡았다.

주차장에서 옹달샘을 거쳐 필봉에 이르는 길은 1km 남짓이었지만 가파르게 오르는 길이었다. 처음부터 땀이 쏟아지기 시작하였다. 옹달샘에서 물이라도 한 모금 마시려고 들여다보니, 옹달샘엔 도롱뇽 알들이 팔찌처럼 깔려 있었다. 깨끗한 물이라고 생각이 되지만 그 알들을 보고 물 마실 생각이 없어졌다.

| | | ▲ 다산초당 뒷산인 만덕산 바위틈에 핀 진달래꽃. | | | ⓒ 서종규 | | 필봉에 올랐다. 필봉은 만덕산 능선 산행의 첫 관문이다. 능선은 거의 바위로 돼 있었다. 바위 산행의 멋을 즐길 수 있는 코스였다. 바위를 오르거나 바위 사이를 지나면서 양옆으로 보이는 정경들이 대조적이다. 한쪽은 강진만 바다가 들어오고 또 한쪽은 봄기운이 솟아나는 푸른 들판이 눈에 들어온다.

필봉 오르던 길에서 보았던 진달래는 시들어가고 있었는데, 바위 능선을 따라 바위틈에 피어 있는 진달래는 아직 한창이었다. 기대하지 않았던 진달래꽃 길이었다. 4월의 더운 날씨로 인하여 목련이며 벚꽃이 이미 3월 말에 다 져버린 남도의 땅에서 진달래를 만난 것은 신기한 것이다.

진달래들을 밟으며 앞으로 나아가 찾아간 다산초당

| | | ▲ 4월의 더운 날씨로 인하여 목련이며 벚꽃이 이미 3월 말에 다 져버린 남도의 땅에서 진달래를 만난 건 신기한 일이다. | | | ⓒ 서종규 | | 여수의 영취산에 핀 진달래처럼 온 산을 가득 뒤덮은 진달래는 아니었다. 그냥 평범한 진달래꽃들이 바위 틈틈이 자라 분홍빛 얼굴을 드러내고 있었다. 바위를 딛다 보면 어느새 발밑에 진달래꽃 송이들이 흔들거렸다. 김소월이 노래하던 '사뿐히 즈려 밟고' 가는 진달래는 아니지만 바위를 디딜 때마다 발밑에 피어서 흔들거리고 있는 진달래꽃은 우리를 아련한 시 속으로 끌어들였다.

그 옛날 다산이 <목민심서>에서 임금의 권력도 백성으로부터 나왔다고 주장하면서 걸었던 그 길이었을까? 다산이 책을 쓰다가 백련사 넘어가는 길뿐만 아니라 그리 높지 않은 이 만덕산 능선을 걸어갔을까? 걸어가면서 바위틈에 핀 진달래를 사뿐히 즈려 밟고 산책을 했을까?

우리는 점점이 이어진 바위틈의 진달래들을 밟으며 앞으로 나아갔다. 그리 높지 않은 산이지만 바위 능선을 산행은 뜻밖의 즐거움이었다. 능선 산행이라는 것이 한 봉우리를 넘으면 또 다른 봉우리가 나타나고, 또 다른 봉우리를 넘으면 또다시 봉우리가 나타나는 것이 묘미이다. 더구나 바위 틈틈이 피어있는 진달래꽃들로 우리는 다산초당 가는 길의 즐거움을 새롭게 느끼고 있었다.

| | | ▲ 바위를 디딜 때마다 발밑에 피어서 흔들거리고 있는 진달래꽃은 우리들을 아련한 시 속으로 이끌었다. | | | ⓒ 서종규 | | 화려하지는 않지만 새록새록 다가오는 진달래 산행의 멋을 한껏 느끼며 우리는 바람재에서 백련사 쪽으로 내려갔다. 백련사로 내려가는 길엔 조릿대들이 사람 키보다 더 크게 자라 있었다. 그 조릿대 사이로 난 길을 따라 백련사에서 다산초당 넘어가는 재에 도착했다.

오후 5시, 우리는 우선 백련사로 내려갔다. 요즈음은 선운사 동백보다 더 백련사 동백을 좋아하는 사람들이 늘어날 정도로 백련사 동백은 많은 사람들의 사랑을 받고 있다. 1962년부터 천연기념물 151호로 지정하여 보호하고 있는 동백숲이 있다. 백련사 앞 2.12ha의 넓이에 수천여 그루(안내판의 설명)의 동백나무가 자생하고 있다.

| | | ▲ 흔히 차를 작설차(雀舌茶)라는 말을 쓴다. 참새 '작(雀)' 자에 혀 '설(舌)' 자이다. 참새의 혀만큼 새 순이 올라와 있을 때 따서 만든 차라는 뜻이다. 마침 다산초당 넘어가는 길에 만난 차나무에 꼭 참새 혀만큼 새 잎이 솟아나고 있었다. | | | ⓒ 서종규 | | 동백꽃은 이미 많이 져 있었다. 유홍준씨의 말 그대로 지는 모습 자체가 잔인스럽다는 동백꽃, 송이째 부러지며 쓰러진 꽃은 마치 비정한 칼끝에 목이 베어져 나가는 것만 같다는 동백꽃도 다 져서 말라 있었다. 말라가는 꽃잎 위에 몇 송이 동백꽃이 다시 떨어져 있기도 했지만. 그리고 어떤 나무는 아직도 핏빛 토해내는 듯한 붉은 그 붉은 동백꽃이 만발하여 있기도 하였다.

백련사에서 다산초당 넘어가는 길의 매력은 오솔길 같은 산길이다. 그 길 양옆엔 차나무들이 자생하고 있다. 아직은 일러서 새로운 찻잎이 피어나지 않았지만 머금고 있는 그 잎이 눈에 들어왔다. 흔히 차를 작설차(雀舌茶)라는 말을 쓴다. 참새 '작(雀)' 자에 혀 '설(舌)' 자이다. 참새의 혀만큼 새 순이 올라와 있을 때 따서 만든 차라는 뜻이다.

그런데 다산초당 넘어가는 길에 자라고 있는 차나무에 꼭 참새 혀만큼 새 잎이 솟아나고 있었다.

다산초당 가는 길에서 만난 어린 찻잎은 꼭 다산을 보는 것 같은 느낌이었다

| | | ▲ 바위를 딛다 보면 어느새 발밑에 진달래꽃 송이들이 흔들거렸다. | | | ⓒ 서종규 | | 우리는 발길을 멈추었다. 차마 손을 대지 못하였다. 어느 누구가 그 순을 따서 차를 만들지 모르겠지만 다산초당 가는 길에서 만난 어린 찻잎은 꼭 다산을 보는 것 같은 느낌이었다. 차를 좋아하여서 호를 다산(茶山)이라고 붙였을까? 차 '다(茶)' 자를 써서 호를 붙인 것을 보면 분명 다산은 차를 좋아했을 것이다. 아마도 백련사 넘어다니는 길에서 딴 차를 즐겨 마시지 않았을까?

다산 초당에 가면 '천일각'에 앉아 강진만을 바라다보는 시간은 끝이 없다. 사색을 할 수 있는 가장 좋은 곳이다. 사색이 백련사에서 다산초당으로 넘어오는 길에서부터 무르익기 시작하여 이곳 천일각에 닿으면 더욱 깊어진다. 그래서 천일각에 앉자마자 일어날 시간을 기약하지 못하는 때가 많다.

| | | ▲ 진달래 너머 멀리 보이는 강진만 바다. | | | ⓒ 서종규 | | 아직도 '다산초당'은 복원 당시의 으리으리한 기와집이 다산의 정신과는 어울리지 않을 것 같아 어색하다. 언젠가 다산초당을 초가로 바꾼다는 기사를 본 것 같은데 아직은 기와집 그대로이다. 그렇지만 추사의 글씨를 집자해 놓았다는 '다산초당'이라는 현판글씨며, '보정산방', '다산동암'이라는 현판글씨가 발길을 붙잡았다.

다산 초당 옆으로 올라가 암벽에 다산이 직접 새겨 놓았다는 '정석'이라는 글씨 앞에 서니 다산의 손길을 보는 것 같다. 직접 쓰고 직접 새겼다는 이 글씨가 말해주는 다산의 유배 생활과 그 활발했던 저술활동의 모습이 눈앞에 스쳐 지나가는 것 같았다.

그래서 다산초당을 그렇게 많이 찾았는지 모른다. 초당 앞에 곧게 뻗은 대나무 숲을 내려다보면서 다산은 하나의 정신을 정리하여 그것을 책에 기록하고, 또 기록하고, 이 다산초당의 유배생활 10여 년 동안에 500 여권의 저서를 기록하였다니 그저 숙연해질 뿐이다.

| | | ▲ 귤동마을에서 다산초당으로 오르는 길. | | | ⓒ 서종규 | |

덧붙이는 글 | <나만의 여행지> 응모기사입니다.

|

|

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고