|

30km에 이르는 지하수로, 카레즈

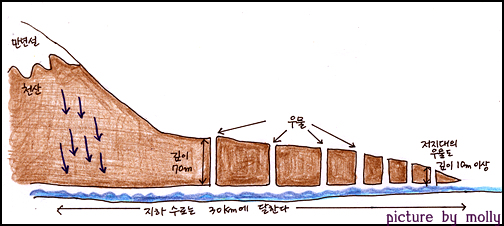

|  | | | ▲ 폭이 1미터인 좁은 지하터널에는 손발이 시릴 정도의 천산의 물이 흐른다. | | | ⓒ 조수영 | 이렇게 건조한 투루판의 기후에서도 사람들이 생활할 수 있는 것은 카레즈라는 시설이 있기 때문이다. 카레즈는 페르시아어로 '지하수'라는 뜻이다. 카레즈는 천산산맥의 만년설이 녹아내린 물을 투루판까지 안전하게 끌어오기 위한 수로시설이다.

고산의 만년설이 녹아 아래로 흐르면 물이 증발하여 수량이 적어지고 멀리 가지 못하므로 땅속에 수로를 만들어 필요한 곳으로 보냈다. 지상에는 군데군데 우물을 파서 물을 퍼 올렸다. 매년 20억㎡의 용수를 공급하는 총연장 3000㎞ 길이의 지하 운하다.

가장 긴 수로는 30㎞에 달하고, 우물은 보통 20m 간격으로 팠다. 한 갈래의 수로를 만들기 위해선 수십 개의 우물을 파야 한다. 경사지게 이어지는 물길은 상류로 올라갈수록 고도가 높아지므로 우물은 그만큼 더 깊이 파야 한다. 그래서 고도가 높은 곳에서는 깊이 30~70m, 낮은 곳이라도 10~20m 정도를 파야 했다.

카레즈 박물관은 그 물길 중 한 곳을 개방하여 관광지로 공개하고 있는 것이다. 카레즈의 우물과 포도 건조장 같은 투루판의 상징물들을 배합하여 박물관을 꾸며놓았다. 대형 카레즈 모형을 비롯해 카레즈의 굴설 과정과 방법, 공정에 쓰인 공구 등이 각종 사진과 함께 전시되어 있다.

전시품을 둘러보고 나서 박물관 지하를 관통하는 카레즈 현장으로 내려갔다. 깊이 10여 미터에 폭은 1미터 정도 되는 좁은 지하 터널에는 손발이 시릴 정도의 찬물이 줄줄 흐르고 있었다. 저 멀리 천산의 눈 녹은 물이 화염산 바닥을 뚫고 흘러온 한 갈래의 카레즈다.

| | | ▲ 투루판의 카레즈 박물관 | | | ⓒ 조수영 | | <사기>나 <한서> 등에 우물을 파서 물을 통하게 하거나 수로를 파서 물을 솟아오르게 했다는 등의 기록이 있는 것을 보면 카레즈의 역사는 2천년이 넘는다. 요즘처럼 장비도 변변치 않았던 그 옛날에 이런 수로를 만들었다는 것이 믿겨지지 않는다.

인부 3~5명이 한 팀을 이루어 한 갈래를 파는 데 수개월에서 수년까지 걸린다고 하니 숱한 노력과 희생, 지혜로 이루어낸 문명의 귀중한 소산이라 할 만하다. 중국인들은 3대 공사를 꼽으라면 만리장성, 대운하, 카레즈를 꼽는다.

아직도 카레즈를 통해 내려온 물은 투루판 사람들의 식수원과 농업용수로 사용된다. 사실 다른 건조지대에도 지하수로는 일찍부터 있었다. 아프가니스탄에서는 투루판과 마찬가지로 '카레즈'라고 부르지만, 이란에서는 '카나트(Qanat)'로, 시리아와 북아프리카에서는 '호가라(Foggara)'라고 부른다.

그렇다면 지하수를 바로 이용할 수는 없을까 하는 궁금증이 생긴다. 그러나 이런 지대에 있는 지하수는 오랫동안 땅 속에 고여 있어 흙 속의 염분을 함유하고 있기 때문에 그대로 사용할 수 없다. 카레즈를 통해 산 아래로 내려온 담수만이 이들이 살아갈 방법이다.

| | | ▲ 30km에 이르는 지하수로, 카레즈의 단면도 | | | ⓒ 조수영 | |

| | | ▲ 기원전 차사왕국의 중심이었던 교하성 | | | ⓒ 조수영 | | 두 물줄기가 만나는 천연 요새, 교하고성(交河古城)

투루판시 북서쪽으로 10km쯤 떨어져 있는 교하고성은 글자 그대로 두 물줄기가 만나는 지역에 만들어져서 천연요새의 조건을 갖추고 있다. 절벽 전체를 요새로 만든 모양이 기다란 항공모함 같다.

서울의 여의도처럼 흐르는 물이 교하고성에 이르러서는 양쪽으로 비껴 지나 다시 합쳐진다. 두 하천사이로 치솟은 30m 높이의 벼랑 위에 가로 300m, 길이 1650m의 고성터가 있다.

| | | ▲ 절벽아래로는 강물이 흐르고 멀리 화염산이 보인다 | | | ⓒ 조수영 | |

| | | ▲ 교하고성. 관공서와 주거지의 흔적만이 남아있다. | | | ⓒ 조수영 | | 실크로드의 각축장이었던 교하성

기원전 250년부터 차사전국의 도읍이었던 이곳 교하성은 흉노와 한나라의 지배 번갈아 받다가 당나라 때 도독부가 설치되면서부터 크게 발전하였다.

그러나 장안에서 교하성까지는 몇만 리의 먼 길로 병역의무를 치르는 젊은 군병들이나 처자를 떼어놓고 온 장수들의 외로움은 항수병을 깊게 하였을 것이다. 황량한 고비사막을 건너 수만리 변방인 서역 땅으로 간다는 것은 그 자체가 고통이고 희생이었다.

당의 전쟁시인이라 불리는 이기는 이러한 교하성을 소재로 하여 <고종군행(古從軍行)>이란 시를 지었다. 기다리는 병사는 돌아오지 않고 서역의 특산품인 포도만 들어온다고 노래하고 있는 것이다.

낮에는 산에 올라 봉화를 바라보고

해질녘에는 교하에서 말에 물을 먹이네.

행인의 밥솥에는 모래바람이 짙고

공주의 비파 소리에는 원한이 깊다.

야영하는 만리에는 성곽 하나 없고

눈비 분분하게 대사막에 연이었네.

북쪽의 기러기 슬피 울며 밤마다 날면

오랑캐 아이 눈물은 두 줄기로 떨어진다.

듣건대 옥문관은 아직 막혀 있다는데

마땅히 목숨 걸고 경차를 따라갈까.

해마다 병사들의 뼈는 황량한 사막에 묻히는데

포도만 부질없이 한나라로 들어오네.

| | | ▲ 고성의 중심에 있는 대불사. 대불사의 사각탑은 사각의 담장으로 둘러싸여 있다. | | | ⓒ 조수영 | |

| | | ▲ 대불사 중심에 있는 사각의 방형탑. 감실의 형태가 전형적인 인도식이다. | | | ⓒ 조수영 | | 다리를 건너고, 비탈길을 오르면 350m에 이르는 벽돌길이 남북에 걸쳐 일직선으로 나 있다. 대로가 끝나는 곳에 광장과 거대한 사원지, 대불사가 있다.

대불사는 남북으로 80m, 동서로 40m, 높이 5m의 사각의 담장으로 둘러싸여 있는데 북쪽에는 3층으로 된 높이 7m의 탑이 세워져 있다. 흙벽돌을 쌓아 만든 사각의 탑은 전형적인 인도식이다. 감실에는 아직까지 불상의 흔적이 있었다. 그 주변을 빙빙 돌며 기도를 했다고 한다.

| | | ▲ 감실에는 아직까지 불상의 흔적이 남아있다. | | | ⓒ 조수영 | | 사원 앞에 있는 우물도 지금까지 그 모습을 간직하고 있었다. 성터의 중앙에는 궁실, 관청가, 고급저택이 있고 남쪽은 일반 주택가로 추측된다. 이곳은 특이하게 흙벽돌을 쌓아 올리지 않고 개미굴처럼 바닥을 파 내려가는 방법으로 만들어졌다.

벽만 남기고 흙을 파낸 뒤 지붕을 얹었다는 이야기다. 그래서 고창고성보다 보존상태가 좋다. 지하에 만든 집터도 그 모습을 거의 그대로 간직하고 있었다. 자세히 보니 정말로 벽에 지층 모양의 무늬가 그대로 보였다.

| | | ▲ 교하성의 주거지. 흙벽돌을 쌓아 올리지 않고 바닥을 파 내려가는 방법을 사용했다. | | | ⓒ 조수영 | | 교하고성은 예로부터 실크로드의 천산남로와 천산북로에 위치하는 교통의 요충지여서 각국의 각축장이 되었다. 이렇게 아픈 과거를 보여주듯 교하고성 한 귀퉁이에는 흉노의 침입 당시 학살당했다는 아이들의 떼무덤이 있었다.

무더운 투루판의 햇빛을 뚫고 성터의 끝까지 걸었다. 절벽 끝에 서니 벼랑아래가 아찔하다. 저 아래 흐르는 물줄기가 보인다. 강 건너로 멀리 눈 덮인 천산산맥이 시원하게 펼쳐져 있다.

|

|

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

태그: