|

| | | ▲ 이토 히로부미를 기리던 '박문사'가 있었던 서울 신라호텔 영빈관 자리. | | | ⓒ 권기봉 | | 일본발 독도풍으로 온 나라가 떠들썩하다. 한일 '우정의 해'가 '배신의 해'가 되었다고 아우성이다. 우리만 그런 게 아니다. 북한과 중국도 한마디씩 거들고 나서는 형국이다. 서점에는 '독도' 특별 코너가 만들어졌고, TV와 신문은 연일 독도 관련 특집으로 채워지고 있다. 심지어 날선 대립으로 맞서던 진보와 보수도 독도 앞에서는 한 목소리다.

최근 엄청난 파문을 몰고 온 일본 시마네현의 '다케시마의 날' 조례 제정. 그들이 그런 주장을 하며 드는 가장 기본적인 근거는 러일전쟁 당시 독도를 일본 영토로 귀속시켰기 때문이라는 것이다. 맞는 말이다. 그러나 러일전쟁이 벌어지던 때가 어떤 시대였는가. '군사전략상 필요한 지점을 임시 수용한다'는 내용이 명시된 한일의정서를 체결, 조선을 보호국으로 만들어 식민지로 삼을 때였다. 일본 정부는 이를 토대로 러시아 함대를 감시할 망루와 해저 전신망을 만들기 위해 1905년 독도를 자국 영토에 편입 시켰던 것이다.

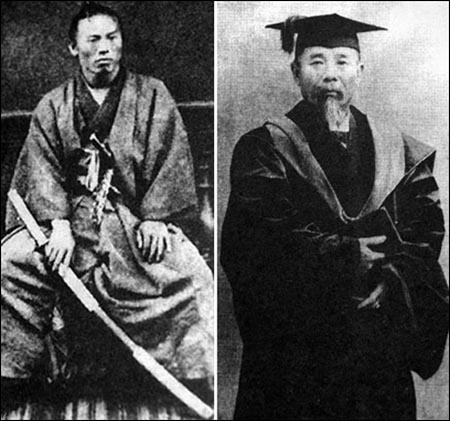

독도풍의 근원이랄 수 있는 러일전쟁. 그 전쟁의 핵심에 이토 히로부미가 있다. 독도에 대한 양국의 입장에 현저한 차이가 존재하는 것처럼, 이토를 바라보는 시각 역시 한일 사이에 뚜렷한 인식차가 존재한다. 일본에서는 얼마 전까지만 해도 1000엔짜리 지폐의 모델이었을 정도로 사람들의 존경을 받고 있는 이토. 그는 메이지유신의 영웅이자 초대 내각 총리대신, 일본 외교의 공로자로 추앙 받고 있다. 실제로 그는 갑신정변과 청일전쟁 후 청국 정부와 각각 톈진조약과 시모노세키조약을 체결했으며, 러일전쟁 직전에는 러시아에 만한교환론(滿韓交換論)을 제안하는 등 군국주의 일본을 위한 지대한 공헌을 했다.

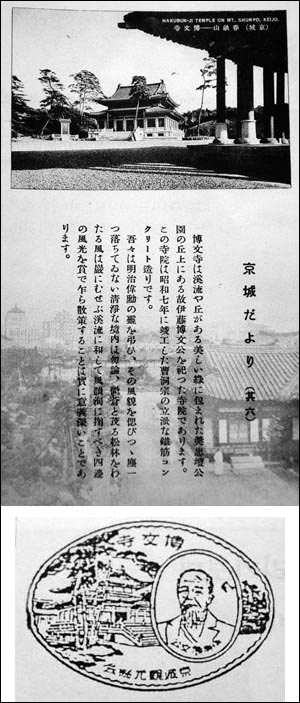

|  | | | ▲ 박문사 전경을 담은 1930년대의 엽서(위)와 경성관광협회가 만든 박문사 방문 기념 마크(아래). | | | 그러나 한국인에게 있어서의 이토는 어떤가. 누가 뭐래도 분명한 '침략의 장본인'이자 안중근 의사에 의해 제거된 민족의 원흉일 뿐이다. 대한제국 정부에 을사늑약을 강요하고 초대 통감으로 부임해 식민지 기반을 닦았던 것은 두말할 필요가 없다. 독도 문제로 온 나라가 시끄러운 지금, 독도 사태와 뗄래야 뗄 수 없는 이토 히로부미를 기리는 사찰이 서울 한복판에 있었는지 아는 사람은 거의 없다.

'항일의 상징'을 비집고 들어선 이토의 사당

지하철 3호선 동대입구 역에서 내리면 장충단공원이 지척이다. 지금은 공원화된 장충단(獎忠壇)은 명성황후 시해사건 당시 일본군에 맞서 싸우다 죽은 궁내부대신 이경직과 시위연대장 홍계훈 등의 충절을 기리기 위해 고종이 세운 제단이다. 고종은 그들의 충정을 기려 봄가을로 제사를 지내도록 했다. 그러나 이를 마땅히 여길 리 없는 일제는 제사를 금지시켰고, 그들의 상징인 벚꽃을 심어 창덕궁을 창경원으로 바꾼 것처럼 공원화해 오늘에 이르고 있다.

일제의 '장충단 지우기'가 거기서 그친 것은 아니다. 지금은 도로가 지나는 장충단공원의 동쪽. 남산 자락을 배경으로 육중한 건물 하나가 눈에 들어온다. 신라호텔이다. 호텔이 자리 잡고 있는 언덕은 예전에 박문사(博文寺)라는 사찰이 있던 곳이다. 일본인들은 그 언덕을 가리켜 춘무산(春畝山)이라 불렀다. 눈치 빠른 사람을 이미 알아챘을 테지만 박문(博文)은 이등박문, 즉 이토 히로부미를 가리키는 말이고 춘무(春畝)는 그의 호다.

조선을 강제 병합한 일본은 '항일의 상징' 장충단을 공원화한 데 그치지 않고, 1932년 그 한쪽 구역의 언덕 이름을 '춘무산'이라 짓고 박문사를 지었다. 2층 철근 콘크리트 건물로, 이토의 23회 기일인 1932년 10월 26일 완공된 건평 387평의 대가람 박문사. 정무총감 고다마 히데오(兒玉秀雄)의 발기에 의해 만들어진 박문사는 다카무라 고운(高村光雲)의 석가여래를 본존불로 안치한, 이토가 생전에 귀의한 바 있는 조동종(曹洞宗) 사찰이다.

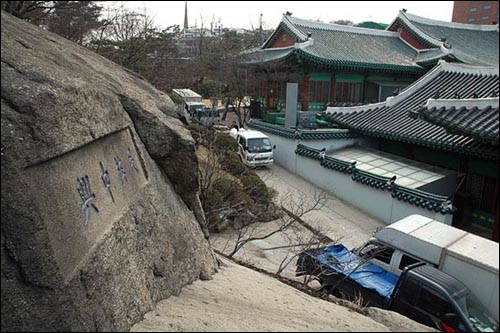

| | | ▲ 신라호텔 영빈관의 정문이다. 박문사 건축 당시 일제는 경희궁의 흥화문을 이곳으로 옮겨와 정문으로 이용했다. | | | ⓒ 권기봉 | | 도쿄가 아닌 서울에 박문사를 지은 이유?

조선총독부의 <시정이십오년사>(施政二十五年史)는 '조선 초대총감 이토 히로부미의 훈업을 영구히 후세에 전하고 일본불교 진흥 및 일본인과 조선인의 굳은 정신적 결합을 위해 기획되었다'고 박문사 건립 이유를 전하고 있다. 조선의 산봉우리마다 쇠말뚝을 박아 혈을 끊으려 했던 그들의 행태를 보건대, 일본에 항거하다 순직한 이들을 기리는 장충단에 박문사를 지은 것 역시 '쇠말뚝 박기'의 목적과 하등 다를 바 없던 것으로 보인다.

정말 '일본인과 조선인 사이의 굳은 정신적 결합'이 가능했는지, 1939년 11월에는 이광수와 최린, 윤덕영 등 대표적 친일 인사들을 비롯한 1천여명의 사람들이 박문사에 모여 이토 히로부미를 위시한 한일합방 공로자를 위한 감사 위령제를 지내기도 했다. 그들은 통했던 것이다.

일본인들에게 남다른 의미가 있는 이토 히로부미를 기리는 사찰이었기에, 박문사는 조직적이고 체계적인 계획 속에서 만들어졌다. 그랬기에 일본 위정자들의 관심도 남달랐다. 왕정복고와 메이지유신, 헌법 초창, 한국과 만주 지배 등으로 공헌한 것을 이유로 이토를 충정군(忠貞君)에 봉한 바 있는 일황 히로히토는 박문사 낙성식 때 은으로 만든 대형 향로와 향화료(香華料)를 하사했고, 일본 황족들은 꽃병을 하사했다고 전해진다. 이 행사에 조선 총독 우가키와 내로라하는 친일파들도 참석해 자리를 지켰음은 물론이다.

| | | ▲ 일제는 남별궁의 석고각과 광화문 담장, 경희궁 흥화문, 경복궁 선원전 등을 뜯어다 박문사 건축에 이용했다. 사진은 석고각을 잃은 석고(좌)와 이전 복원된 광화문(우)의 모습. | | | ⓒ 권기봉 | | 궁궐 파괴와 병행된 박문사 건축

박문사 건축은 궁궐 파괴와 병행하여 진행됐다. 조선총독부 청사를 짓느라 건춘문 북쪽으로 옮겼던 광화문. 그 양옆의 담장 석재를 가져다 박문사의 담을 쌓았고, 경복궁 선원전과 그 부속 건물을 옮겨다가 박문사 건물로 삼았다. 또 지금의 조선호텔과 원구단 자리에 있던 남별궁의 석고단을 덮고 있던 석고각을 해체해 박문사의 종 덮개로 사용하기도 했다.

정문은 더욱 가관이다. 1932년 당시 이미 일본인 자제들을 위한 경성중학교로 변해버린 경희궁. 그 정문인 흥화문을 가져다 이토를 기리는 박문사 정문으로 쓴 것이다. 조선 5대궁의 하나인 경희궁 대문을 떼어다가 그 원수 격이라 할 수 있는 이토의 사당 정문으로 사용하기 시작한 것이다. 그러고 보면 이토는 죽어서도 철저히 조선 파괴에 앞장선 셈이다.

그들은 장충단을 놀이 공원화하는 한편 박문사는 성역화하는 수순을 밟았다. 조선의 궁궐은 야합과 음모, 무능의 공간으로 선전하며 파괴하는 한편 박문사는 서울은 물론 한국에서 빼놓을 수 없는 명소로 부각시켜 갔다. 당시 여행 안내책자인 <경성지방의 명승사적>에서는 "경내는 자연 노송으로 둘러싸여 전아장중한 사원의 단벽(丹碧)과 잘 조화를 이루고, 풍광명미(風光明媚)하여 경성의 명소로서 가장 뛰어난 곳의 하나"라고 박문사를 묘사하고 있다.

| | | ▲ 박정희 대통령이 남긴 '민족중흥'이라는 넉자의 글씨. | | | ⓒ 권기봉 | | 박문사 터에 새겨진 '민족중흥'이라는 넉자의 아이러니

태평양전쟁 말기 연합군의 폭격에 대비해 통조림 등 막대한 군수 물자를 비축하기 위한 장소로 지하창고가 이용되거나, 해방 후 이토를 저격한 안중근 의사의 위패가 대신 봉안되기도 했던 박문사. 6·25전쟁 이후까지만 하더라도 국군 전몰장병합동위령소로 이용됐지만, 지금은 직접 신라호텔 영빈관에 간다 해도 이토나 박문사의 흔적을 찾아보기는 어렵다.

이미 헐린 지 오래일뿐더러 1959년 이승만 대통령의 지시로 외국 대통령 등 국빈을 위한 영빈관을 짓기 시작, 박정희 대통령 시절인 1967년 영빈관이 들어서면서 아예 다른 공간으로 탈바꿈했기 때문이다. 박문사 정문으로 쓰였던 경희궁 흥화문도 1988년 경희궁을 복원하면서 다시 옮겨가, 지금은 새로 만든 정문이 손님을 맞고 있다.

다만 당시의 기억을 조금이라도 되살릴 수 있는 단서를 꼽으라면 '民族中興(민족중흥)'이라고 음각돼 있는 암벽이 아닐까 한다. 마모가 심해 글쓴이의 이름이 '朴正○'라고만 보인다. 그런데 필체를 보나 그런 곳에 글씨를 남길 수 있는 사람이 누구인가를 생각해보면 박 대통령이 남긴 것으로 추정된다.

이토의 혼이 서려 있는 장소에 새겨져 있는 '민족중흥'이라는 넉자의 글씨…. 박 대통령은 외국 대통령 등 귀빈이 왔을 때 묵고 가는 영빈관이라 더더욱 그런 글씨를 남기고 싶어 했던 것일까? 아니면 박문사가 있던 자리임을 알고 그 흔적을 지워 버리기 위해 새긴 것일까? 그의 의도에 대해 대략 짐작이 가긴하지만, 대표적 친일 인사가 '야마토다마시(大和魂)'와 동급으로 비견되는 인물을 기리는 사찰 터에 남긴 글씨이기에 아이러니가 아닐 수 없다.

| | | ▲ 칼을 차고 있는 젊은 시절의 '사무라이' 이토 히로부미(좌)와 1901년 예일대 창립 200주년을 맞아 명예 법학박사 학위를 받는 말년의 이토(우). | | | ⓒ 의회제도 백년사 | | 우리의 가공할 전략이라 함은…

한국에 있던 일본인들이 조선신궁(78편 참조) 못지않게 중요시했다던 박문사. 잊혀진 박문사에 대한 기억처럼, 어쩌면 우리는 지나간 역사에 대해 너무나도 무지한 것은 아닐까. 역사라는 것은 그 자체로서 의의를 지닌다기보다 현재를 해석하고 미래에 대한 시사점을 준다는 데 그 절실함이 있다.

그런데 지금 우리의 모습을 보고 있노라면 역사라는 것이 그저 역사학자들만의 진부한 놀이거리로 전락한 것은 아닌가 하는 생각마저 든다. 대마도는 부지불식간에 남의 나라 땅이 되어 버렸고, 간도는 해방과 남북 분단의 와중에 자연히 중국 영토로 편입됐다. 이를 단지 영토 관념이 희박했던 조상 탓이라고 하기에는 역사 의식의 부재가 너무나 안타깝다.

지난해 12월 167명의 압도적 찬성으로 국회 본회의를 통과한 친일진상규명법에 진척이 없는 것을 아는지 모르는지 독도에 이순신 장군상과 거북선 모형을 설치하자고 앞장서 주장하는 국회의원들. 외교부와 교육부, 문광부, 국정홍보처 등이 지난 2001년 왜곡 역사교과서 문제에 대해 대응하기 위해 범정부대책반을 만들었지만 이내 유야무야된 사실. '대마도의 날'로 맞대응하는 바람에 시마네현 의회에 면죄부를 줘 버린 마산시의회 의원님들. 독도 인근 바다 속에 표석을 설치한다며 영문 표기를 'Liancourt'(리앙쿠르)라고 적는 엉뚱함. 웃옷 속에 이미 무언가를 넣은 채로 할복 시늉을 하는 쇼, 쇼, 쇼….

우리의 가공할 전략이라고 하는 것들은 '일본은 있다, 없다'류의 감정적이고 말초적이고 비조직적이고 일회적인 수준을 벗어나지 못하고 있다. 사정이 이러하니 한승조·지만원씨 같은 이들이 논리에도 맞지 않는 식민지근대화론을 펴고, 일본이 거리낌 없이 남의 영토를 넘보는 것은 아닌지 모르겠다. 조선 침략의 영웅을 기리는 박문사 터를 돌아보고 나오던 지난 화요일 오후, 길바닥에 버려진 신문은 한일어업협정을 파기하라는 목소리를 1면에 전하고 있었다.

| | | ▲ 잊혀진 박문사에 대한 기억처럼, 어쩌면 우리는 지나간 역사에 대해 너무나도 무지한 것은 아닐까. | | | ⓒ 권기봉 | |

덧붙이는 글 | 권기봉 기자의 홈페이지는 www.finlandian.com 입니다.

서울에 산재한 근현대 역사와 관련한 인물, 유물, 건물, 공간 등에 대한 제보를 기다립니다.

|

|