【오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.】

|

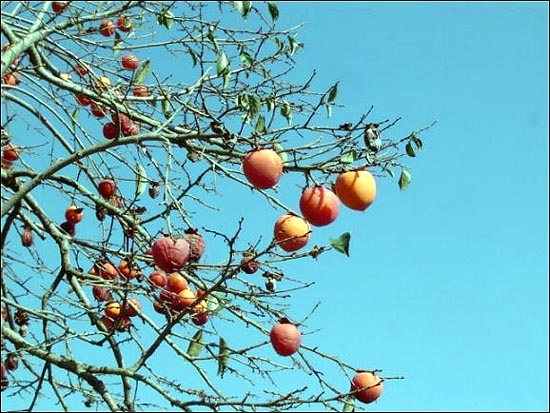

| | | ▲ 감나무 가지에 주렁주렁 매달린 감홍시 | | | ⓒ 이종찬 | | 이 세상의 가장 높은 꼭대기에 서서

배고픈 사람들의 입 죄다 벌린 채

하늘만 뚫어져라 바라보고 서 있는 저 놈

배가 그리도 고프더냐

벼슬아치가 그리도 원망스럽더냐

네 잘린 쑥대머리 그리도 보고 싶더냐

까치가 말라붙은 젖꼭지 쪼아도

무서리가 아랫도리 더듬으며 헤벌쭉 웃어도

어금니 앙다물고 힘껏 매달려 있는 저 년

-이소리 '까치밥' 모두

바싹 말라비틀어진 나뭇잎 서넛 안간힘을 다하며 매달린 감나무 가지에 빨간 감홍시 하나가 그 누군가의 간절한 소원처럼 달랑 매달려 있다. 아까부터 그 감홍시를 바라보며 돌팔매질을 하고 있는 아이의 까만 눈동자 속에도 빨간 감홍시 하나가 매달려 메롱, 하면서 약을 올리고 있다.

아이가 또 조약돌 하나 주워 들고 감나무 꼭대기에 매달린 빨간 감홍시를 향해 힘껏 던진다. 아이가 던진 조약돌이 새파란 허공을 새처럼 파닥이다가 이내 감나무 아래로 툭 떨어진다. 조약돌을 따라 고개를 천천히 돌리던 아이의 얼굴이 찌그러진 깡통처럼 금세 일그러지면서 입에서 바람 빠지는 소리가 '씨~' 하고 삐져나온다.

한동안 돌팔매질을 계속하던 아이가 이젠 힘이 빠졌는지 빨간 감홍시를 몹시 얄밉다는 듯 노려보다가 침을 퇘 뱉고 돌아선다. 그때 까치 한 마리 감나무 가지 꼭대기에 아이가 던진 조약돌처럼 내려앉는다. 휘청거리는 감나무 가지에 앉은 까치가 고개를 이리저리 까딱이며 빨간 감홍시를 쪼아 먹기 시작한다.

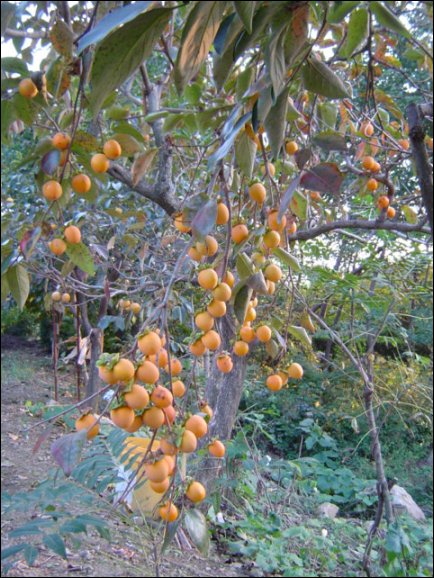

| | | ▲ 주렁주렁 매달린 감을 바라보면 우리집 황토마당에 우뚝 서있던 그 떨감나무가 떠오른다 | | | ⓒ 이종찬 | |

| | | ▲ 햇살을 물고 발갛게 잘 익은 감 | | | ⓒ 이종찬 | | 그래. 나도 저 아이만 할 때 우리 집 감나무 꼭대기에 달랑 매달린 그 맛난 감홍시를 따먹으려 돌팔매질을 자주 했다. 하지만 아무리 조약돌을 던지고, 있는 힘을 다해 감나무를 발로 차도 그 감홍시는 좀처럼 떨어지지 않았다. 아니, 조약돌을 마구 던지다가 잘못하여 커다란 간장독이 깨지는 바람에 두 손을 들고 벌을 서기도 했다.

"외할배! 퍼뜩 저 감홍시 좀 따 주라. 저 감홍시가 맨날 날보고 약을 자꾸 올린다카이."

"하필이모 와 그 감홍시로 따 묵을라카노? 도장(창고) 앞에 가모 곶감 맨든다꼬 주렁주렁 매달린 기 감 아이더나?"

"할배야, 내는 저기 매달린 감홍시 저기 훨씬 더 맛나 보인다카이."

"깐챙이(까치)도 묵고 살아야 올 겨울을 날 거 아이가. 그라고 깐챙이밥을 남겨놔야 내년에 더 많은 감이 달린다카이."

그 당시 우리 마을에서는 집집마다 싸리대문 옆에 떨감나무가 한두 그루씩 그 집을 지키는 지킴이처럼 우뚝 서 있었다. 우리 집 황토마당 귀퉁이에도 해걸이를 하는 떨감나무가 한 그루 있었다. 하지만 아버지께서는 해걸이를 하든 하지 않든 감을 딸 때마다 감나무 맨 꼭대기에 감홍시 하나를 반드시 남겨두곤 했다.

내 아버지뿐만이 아니었다. 나락타작이 끝난 뒤 감을 딸 때마다 마을 어르신들은 모두 약속이나 한 것처럼 감홍시 하나를 덩그러니 남겨두었다. 그것도 감나무 맨 꼭대기에 매달린 잘 익은 감, 흉터 하나 없는 아주 잘 생긴 그 감을 말이다. 언뜻 바라보면 감나무 가지에 마치 해가 걸린 것 같은 착각이 들 정도의 그 빨간 감….

그 감은 까치밥이자 겨우 내내 우리 마을사람들의 집을 지켜주는 일종의 수호신이었다. 우리 마을사람들은 땡겨울이 되면 집밖에서 떠돌던 잡귀들이 추워서 마을사람들의 집으로 들어온다고 믿고 있었다. 그때 잡귀들이 땡겨울을 지내기 위해 싸리대문을 기웃거리다가 감나무 가지에 매달린 빨간 감빛을 보고 놀라 달아난다고 생각하고 있었던 것이다.

| | | ▲ 우리 마을사람들은 감을 딸 때마다 가장 높은 가지에 감 하나를 남겨 두었다 | | | ⓒ 이종찬 | |

| | | ▲ 까치가 파먹은 감 | | | ⓒ 이종찬 | | 우리 마을사람들은 그 빨간 감홍시를 파먹는 까치가 겨우 내내 감나무 가지를 빙빙 돌면서 마을 주변을 우글거리는 잡귀를 모두 쫓아내고 반가운 소식을 물어온다고 생각했다. 그런 까닭에 해마다 감나무 꼭대기에 잘 생기고 잘 익은 까치밥 하나를 남겨두지 않으면 큰일이라도 나는 것으로 여겼다.

"옴마(엄마)! 깐챙이들은 맨날 빈둥빈둥 놈시로도(놀면서도) 묵을 끼(먹을 게) 많아서 참 좋것다."

"그기 무슨 소리고?"

"산과 들에 가도 깐챙이밥이 널렸제(널렸지), 제사 지낼 때나 차례 지낼 때도 꼭꼭 깐챙이밥을 떼내가꼬 장독대 우에 올려놓는다 아이가."

"그기 다 너거들 잘 되라꼬 하는 기다. 그라이 앞으로는 감나무 꼭대기에 매달린 깐챙이밥을 함부로 넘보지 말거라이."

그 당시 우리 마을사람들이 남겨놓는 것은 감홍시뿐만이 아니었다. 고구마를 캐거나 호박을 딸 때나 김장을 하기 위해 무나 배추를 거둬들일 때도 반드시 잘 생긴 놈 하나를 그대로 남겨 두었다. 왜 저 아까운 걸 그냥 남겨두느냐고 물으면 어머니께서는 빙긋이 웃으며 이 세상은 사람만 살아가는 것이 아니라는 그런 뜻 모를 말씀을 하시곤 했다.

그랬다. 그 당시 우리 마을사람들은 아무리 배가 고프고 가난해도 먹을거리를 깡그리 거둬들이지 않았다. 어머니께서도 잘 익은 고추를 따거나 참깨, 콩 따위를 거둬들일 때 이상하게 한두 개쯤 남겨두었다. 처음 나는 어머니께서 다른 생각을 하느라 깜빡 잊고 그냥 지나치는 줄로만 알았다.

나는 그때마다 어머니께서 띄엄띄엄 남겨둔 고추와 참깨, 콩 따위를 모조리 거둬들였다. 부모님께서 여름 내내 한숨과 땀방울을 섞어가며 애써 지은 농산물을 그대로 썩히는 게 너무도 아까웠다. 아니, 한 톨이라도 더 거둬들여야만 내게 주어진 어느 정도의 몫을 다하는 것만 같았다.

| | | ▲ 마지막 남겨놓은 그 감 하나를 우리는 깐챙이밥(까치밥)이라고 불렀다 | | | ⓒ 이종찬 | |

| | | ▲ 잘 익은 동이감, 이 동이감으로 곶감을 만들면 정말 맛있다 | | | ⓒ 이종찬 | | "에그! 짐승이나 풀벌레들도 묵고 살아야지, 그걸 그렇게 싸그리 다 챙겨오모 우짜노. 뭐든지 이삭이라는 기 있는데."

"예에? 그라모 짐승이나 풀벌레 땜에 일부러 남겨두신 깁니꺼?"

"이삭을 오데(어디) 짐승이나 풀벌레만 묵는 줄 아나? 논밭 없는 사람들도 이삭을 줏어묵고 살아야 될 거 아이가."

어머니의 말씀은 꼭 들어맞았다. 우리 마을과 이웃마을에는 그나마 돌산을 일궈 겨우 만든 밭농사조차도 아예 짓지 못하는 사람들도 많았다. 그런 까닭에 누구네 집에서 먹을거리를 수확한다는 소문이 들리면 소쿠리를 옆구리 낀 코흘리개 꼬맹이들이 밭둑에 올망졸망 붙어 앉아 어서 수확이 끝나기를 기다리고 있기도 했다.

나와 동무들 또한 우리 마을에서 키우지 않는 땅콩이나 토란의 이삭을 줍기 위해 이웃마을의 들판으로 갔던 적도 여러 번 있었다. 또한 수확이 끝나고 난 뒤 이삭을 줍기 위해 밭으로 들어갔다가 생각보다 이삭이 적으면 그 집 주인을 놀부 심보를 가진 욕심쟁이 영감탱이라고 놀려대기도 했다.

"아나!"

"이기 뭐꼬? 곶감 아이가?"

"올개(올해) 너거 집 감나무가 해걸이로 해가꼬 곶감도 못 만든 거 내는 다 알고 있다. 그라이 이거 묵고 인자부터(이제부터) 도둑괭이맨치로(도둑고양이처럼) 깐챙이밥 넘보지 말거라이."

"아나!"

"이거는 또 뭐꼬?"

"고매(고구마) 뺏떼기다. 그라이 가시나 니도 이거 묵고 다른 머스마한테 실실 웃지 말거라이."

| | | ▲ 우리 마을사람들은 까치가 감을 파먹으며 잡귀를 쫓고 반가운 소식을 물어온다고 믿었다 | | | ⓒ 이종찬 | |

| | | ▲ 우리 마을사람들은 배 고프고 가난하면서도 감홍시 하나쯤 남겨둘 줄 아는 여유를 가지고 있었다 | | | ⓒ 이종찬 | | 해마다 이맘 때, 나는 깡마른 감나무 가지 꼭대기에 그 누군가의 애타는 소원처럼 덩그러니 매달린 감홍시를 바라보면 "에그! 짐승이나 풀벌레도 묵고 살아야지" 하시던 어머니의 말씀이 자꾸만 떠오른다. 그리고 우리 집 감나무가 해걸이를 한 그해 내게 달착지근한 곶감을 건네며 툭툭 던지던 그 가시나의 눈웃음이 감홍시처럼 어른거린다.

|

|

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

태그: