큰사진보기

|

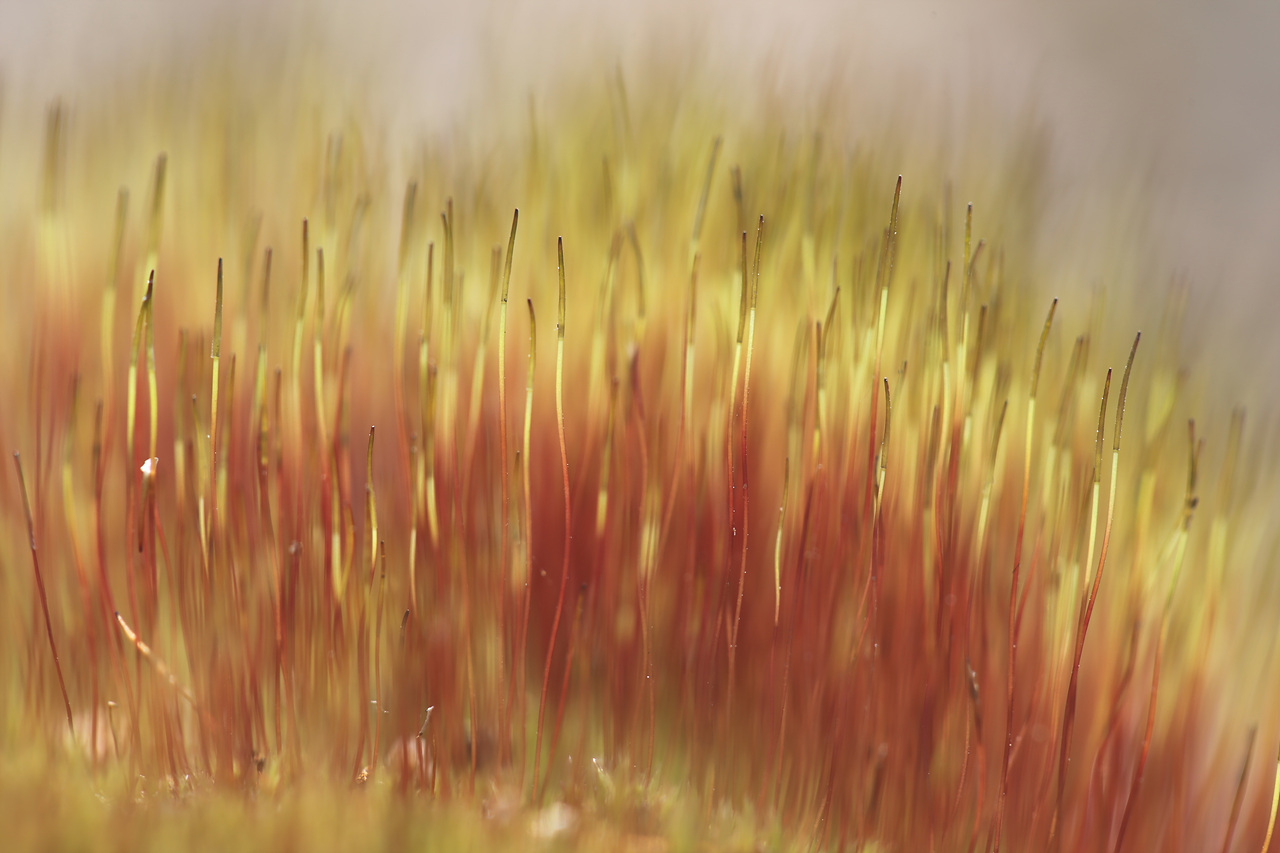

| ▲ 이끼의 삭 한 겨울에 더욱 푸르던 이끼에서 삭이 올라와 봄날을 즐기고 있다. |

| ⓒ 김민수 | 관련사진보기 |

봄은 가장 낮은 곳으로부터 온다.

저 깊은 땅 속으로부터, 보이지 않고 들이지 않는 곳으로부터 봄은 그렇게 시작된다.

혁명의 날로 기록되는 그날이 있기까지 오랜 인내의 시간이 필요한 것처럼, 봄은 이미 깊은 겨울 속으로부터 시작된 것이다.

역사적인 날로 기록될 2017년 3월 10일, 그날은 그저 그렇게 시나브로 온 것이 아니었다. 작은 함성들이 하나 둘 모이고 쌓여 우리는 비로소 그날을 맞이할 수 있었다. 그리고 그날은 끝이 아니라 새로운 시작인 것이다. 우리에겐 '유신'이라는 적폐를 비로소 온전히 청산할 수 있는 시작이 비로소 시작된 것일 뿐이다.

바위와 고목에 삶의 터전을 삼고도 추운 겨울날에도 늘 푸름을 간직했던 이끼, 봄이 오자 그가 여린 삭을 올렸다. 그렇게 수많은 세월 지리하게 살아오면서 매년 아무런 변화없는듯 살아왔다. 그러나 아무런 변화가 없었던 것이 아니다. 그들은 바위며, 고목이며 천천히 보이지 않게 그들을 부드러운 흙으로 만들어왔던 것이다.

땅의 옷으로 분류되는 '지의류', 그렇게 이끼는 이 땅에 존재하는 초록생명 중에서 가장 낮은 곳에서 가장 낮은 모습으로 살아가는 하나의 표상이다. 긴 침묵의 겨울을 깨뜨리고 부드러운 삭을 낸다는 것, 그것은 혁명이요, 기적이다.

큰사진보기

|

| ▲ 사위질빵의 씨앗 사위질빵의 씨앗이 긴 겨울을 보내고 여행을 기다리고 있다. |

| ⓒ 김민수 | 관련사진보기 |

사실 마음을 졸였다.

국정을 농단하면서도 나라를 위한다고 믿는 확신범들과 그에 부역하는 무리들이 아주 오랫동안 이 나라를 쥐락펴락해왔기 때문이었다. 그리고 맹목적으로 그들을 추종하는 무지몽매한 이들이 여전히 존재하는 현실은 진실을 은폐할 수 있는 가능성을 충분히 가지고 있다고 생각했다.

그들로서는 상상할 수 없었던 일이었지만, 깨어있는 이들에게는 당연한 상식에 속했던 일들이 꿈이 아닌 현실이 되었을 때 비로소 곁에 온 봄을 맞이하고 싶다는 생각이 들었다.

"봄이 온거야. 진짜 봄이 온거야!"2017년 3월 10일 11시 18분에 '봄이 온거야'라는 문장을 썼다. 그리고 21분에 마침내 그 짝이 되는 문장 '진짜 봄이 온거야!'를 완성한 후에 입력키를 힘차게 누르며 SNS에 짤막한 문장을 올렸다. 벗들이 함께 기뻐해줬다.

봄 햇살이 비로소 봄햇살처럼 느껴지던 날(13일) 가까운 산으로 봄맞이를 하러 나갔다. 그 햇살에 눈부시게 빛나는 존재, 사위질빵의 씨앗이었다.

여름에 피어나는 꽃은 이러하다.

여름에도 무성지게 피어나면 눈이 쌓인듯 하더니만 여행준비를 마친 씨앗도 그렇다. 이제 머지않아 바람을 타고 날고 날아 흙을 만나 새 삶을 피워낼 것이다. 다 보지 못해도 그럴 것이라는 믿음을 배신하지 않을 것이다. 그것이 자연이니까.

사위질빵에 전해지는 이야기를 떠올리며 웃음을 지었다.

사위사랑은 장모라고 했다. 처가에 오면 씨암탉 잡아놓고 사위를 대접하는 장모님의 마음인데 사위가 와서 지게지고 일하는 모습이 싸했나 보다. 그래서 사위가 지고 일할 지게의 질빵은 사위질빵의 줄기로 만들었다고 한다. 사위질빵의 줄기는 마디마디 뚝뚝 끊어지기 때문에 지게에 무거운 짐을 실었다가는 사위질빵으로 만든 질빵이 끊어질 수밖에. 처음 이꽃을 만났을 때, 나는 사위노릇을 제대로 하지 못하고 있었기에 '사위질 빵점'이라는 생각을 했더란다. 지금도 여전히 사위질은 빵점이지만. 꽃도 꽃이지만 나비가 보고 싶었다.

사실 겨울이 지나고 매화와 쇠별꽃 정도는 이미 봤으므로 봄을 보기는 봤지만, 그래도 그 꽃을 찾아다니는 벌이나 나비를 보아야 제대로 봄이 온 것이 아닌가 싶었다.

아주 오랫동안 그 벽화는 그곳에 있었다.

색이 좀 바랬고, 작은 조형물 같은 것이 첨가되었지만 그 모습 그대로 남아있어 고마웠다. 그러나 벽화 속의 나비는 그저 벽화 속의 나비일 뿐이다. 이화동 벽화마을에서 반가운 이 벽화를 보면서, 퇴색하여 사라져가는 희미한 나비를 보면서 진짜 나비를 보고 싶었다.

봄날에 처음 보는 나비가 어떤 나비냐는 내게 상당히 중요했다.

샤먼적인 내용이긴 하지만, 어릴적 동네 어르신이 이런 이야기를 들려주었기 때문이다.

"야야, 봄이 오면 나비가 날지? 올 봄에 처음으로 본 나비가 어떤 나빈고? 흰나비를 보았다면 집안에서 상이 난다는 징조야. 노란나비나 호랑나비 같은 것을 처음으로 보는 것이 좋아. 그러니까 하얀 나비를 보면 애써 보려고 하지 마라."그런데 이상하게도 봄에 처음 만나는 나비는 하얀나비가 많았다. 그리고 어르신에게 그 말을 들은 해에 공교롭게도 봄에 첫번째로 본 나비가 하얀나비였는데 집안 어르신이 돌아가셨다. 그래서 그 말이 진짜인줄로 알았다. 그래서 집안에 아픈 이들이 있을 때에는 하얀나비를 처음으로 보는 봄이면 마음이 좋지 않았다.

큰사진보기

|

| ▲ 네발나비 올해 처음으로 만난 네발나비, 마침내 나비가 나는 봄이 온 것이다. |

| ⓒ 김민수 | 관련사진보기 |

어머님이 암으로 많이 아프시던 해였다.

옥상에 텃밭이 있었는데 그곳으로 봄날에 나비가 날아왔다. '하얀나비'였다. 불현득 어릴적의 이야기가 떠올라 "하필이면!" 하며 나비를 쫓아냈다. 그리고 그것은 하얀나비가 아니라 노랑나비였을 거야 최면을 걸었다. 지천명의 나이도 넘었을 때의 일이다. 그리고 그해는 아니었지만, 이듬해 어머니는 돌아가셨다.

그 나비때문은 아니었겠지만, 내 깊은 마음 한 구석에는 본능적으로 봄날에 처음 만나는 나비는 하얀나비는 아니었으면 하는 마음이 자리하고 있는 것이다.

올 봄에 드디어 나비를 만났다.

하얀 나비가 아닌데다가 노란나비라고 최면을 걸지 않아도 될 화사한 '네발나비'였다. 그러니까 올해는 우리 집안에 상 당할 일은 없다는 징조를 받아들였다. 기분이 좋았다. 거의 1세기 가까이 살아오신 아버님, 올해도 무난히 넘기시리라는 징조를 받아들였기 때문이다.

더 나아가 내가 사는 대한민국이라는 이 나라도 좋은 일이 많이 생기는 해가 되지 않겠는가 싶어 기분이 더 좋았다.

네발 나비를 보았으니 정말 봄이 온 것이다.

계절의 봄과 함께 역사의 봄도 성큼성큼 다가왔다. 이 봄을 어서 맞이하여 꽃 피우고 열매도 맺는 정유년이 되었으면 좋겠다. 그래서 가을에게는 기쁨으로 갈무리할 것들이 풍성한 날이 오길 바란다.

덧붙이는 글 | 3월 13일, 경기중부에서 만난 봄의 기록입니다.