일본 녹조 전문가는 4대강사업 뒤 낙동강에 녹조가 창궐하면서 바닥 저질토 등에 독성이 있는 마이크로시스틴(Microcystin)이 축적되고 있을 것이라며 "나보고 낙동강에서 잡히는 물고기를 먹으라면 나는 별로 먹고 싶지 않다"고 말했다.

마산창원진해환경연합은 28일 오전 회관 강당에서 일본 다까하시 토오루 구마모토보건과학대학 교수와 전봉석 박사(신슈대학), 박재현 인제대 교수 등을 초청해 '낙동강 저질토 마이크로시스틴 축적 현황과 대책 관련 전문가 간담회'를 열었다.

전봉석 박사는 2015년 9월 21일, 낙동강하구언 갑문 일대에서 잡은 어류에 대해 마이크로시스틴 분석 결과를 발표했다. 강준치(내장)는 MC-LR이 1.02μg/gd.w., 숭어(내장)는 MC-RR이 5.10μg/gd.w., 농어(간)는 MC-LR이 1.68μg/gd.w.로 나왔다.

큰사진보기

|

| ▲ 마산창원진해환경연합은 일본 다까하시 토오루 구마모토보건과학대학 교수와 전봉석 신슈대학 교수, 박재현 인제대 교수 등을 초청해 28일 오전 회관 강당에서 "낙동강 저질토 마이크로스시틴 축적 현황과 대책 관련 전문가 간담회를 가졌다. |

| ⓒ 윤성효 |

관련사진보기 |

세계보건기구(WHO)가 밝힌 하루 마이크로시스틴 섭취 한계치는 0.04μg/g이다. 마이크로시스틴(MC)은 'LR' 'RR' 등 여러 독성구조로 되어 있는데, 전 박사는 어류 내 독성량을 건조중량(d.w.) 대비로 분석했다.

이에 대해, 박재현 교수는 "WHO의 하루 마이크로시스틴 섭취 한계치를 보면 100kg 몸무게인 사람의 경우 하루 4마이크로그램 정도를 넘어서는 안 된다는 것이다"며 "그런데 낙동강 하류 어류 독성 분석 결과를 보면 엄청난 수치다"고 말했다.

다까하시 토오루 교수는 일본 아리아케해(海)에 건설된 '이사하야' 제방과 관련해 녹조를 연구해 오고 있다. 이 제방은 1997년에 완공되었고, 이후 녹조가 심하게 발생했다.

다까하시 교수는 "제방이 건설된 뒤인 2002년부터 녹조가 발생했다는 언론 보도가 있었고, 매년 반복되고 있다"며 "바다로 방류되는 녹조로 인해 조류독성인 마이크로시스틴이 바다로 많이 확산되고 있다"고 했다.

그는 게와 숭어 등 어류를 분석했는데, 마이크로시스틴이 WHO 기준치를 상회하고 있다고 했다. 심지어 그는 "마이크로시스틴을 쥐에 주사해 실험해 보았더니, 청산가리 1000배의 영향이 있는 것으로 나타났다"고 했다.

어획량도 줄었다. 그는 "이사하야 제방이 생긴 뒤 아리아케해 어획량이 1/3 가량으로 줄었고, 심지어 어민들이 자살하기도 했다"고 했다. 특히 마이크로시스틴은 생체 내에 축적이 된다고 했다.

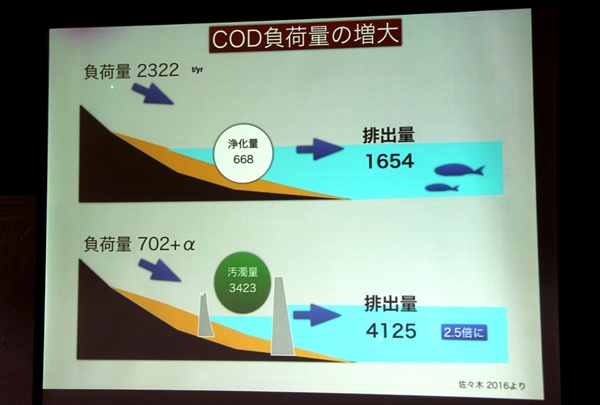

COD 부화량도 늘어났다는 것. 제방이 만들어지기 전인 1997년에는 COD 부화량이 2322t/yr 나와 정화과정을 거쳐 1654t/yr가 바다에 배출되었는데, 2016년 조사를 해보니 702(+α)t/yr 정도 나왔지만 물이 고여 있는 저수지로 인해 오염되어 바다에 배출될 때는 4125t/yr였다.

다까하시 교수는 "제방으로 인해 만들어진 저수지가 물을 오염시키고 있다는 것"이라며 "저수지는 '오염 인큐베이팅' 역할을 하고, 그만큼 더 많은 독성 물질을 바다로 내보내는 역할을 한다"고 설명했다.

큰사진보기

|

| ▲ 일본 아가아케해(海)를 가로질러 1997년 이사하야 제방이 만들어졌다. 제방이 만들어지기 전인 1997년과 2016년의 COD 발생량을 나타낸 도표다. 제방이 만들어지기 전에는 오염물질이 많았지만 정화 과정을 거쳐 바다에 최종 배출되는 량은 적었다. 그런데 올해는 각종 정화시설로 오염물질이 적었지만 제방으로 인해 물이 가둬지면서 최종 배출량은 많이 늘어나는 현상을 보이고 있다. |

| ⓒ 윤성효 |

관련사진보기 |

녹조 물은 바닷물과 밀도 차로 인해 섞이지 않고 바다로 흘러간다고 했다. 그는 "녹조 물이 바다로 흘러가는 게 문제다"며 "담수는 섞이지 않고, 표층으로 흘러 간다"고 말했다. 녹조가 바다의 적조 발생에도 영향을 미친다는 것.

그는 "일본 정부는 담수되어 있는 물에 녹조가 발생해도 분해가 되기에 괜찮다고 한다"며 "그런데 실제 퇴적토나 어류 등을 검사해 보면 독소가 발견된다. 3월 수온이 낮을 때도 퇴적물에서 녹조가 검출되기도 한다"고 설명했다.

또 그는 "녹조 물을 채취해 수온을 다르게 해서 분석해 보았더니, 수온이 25도일 때는 마이크로시스틴이 절반 정도 분해되었다. 나머지는 그대로 있다는 것이다"며 "마이크로시스틴은 자기 스스로 분해되는 물질이 아니고, 독성을 분해하는 박테리아가 있어야 한다"고 설명했다.

그는 "퇴적층에 독소가 쌓이면 1차 소비자인 조개류 등이 먹게 되고, 2차 소비자인 어류에도 축적이 되며, 정확하게 조사가 되지는 않았지만 사람이 먹으면 문제가 된다고 볼 수 있다"고 말했다.

다까하시 교수는 "보 설치와 녹조는 상관관계가 있다. 물길을 막으면 체류시간이 길고, 그것으로 인해 녹조 발생은 당연하다"며 "이사하야 제방을 건설했던 이유 가운데 하나가 농업용수 확보였는데 건설 이후 실제 쓰고 있는 물은 얼마 되지 않는다"고 말했다.

그는 "마이크로시스틴은 원수를 정수하는 과정에서 걸러진다고 하지만, 대만과 일본의 수돗물에서 나온 사례가 있다"며 "기준치 이하라 하더라도 축척이 되면 문제가 된다"고 말했다.

"지금 낙동강에서 잡은 물고기를 먹을 수 있겠느냐"고 물었더니, 다까하시 교수는 "별로 먹고 싶지 않다"고 대답했다.

낙동강에는 4대강사업 때 건설된 8개의 보가 있고, 이로 인해 물 체류시간이 늘어나면서 녹조가 계속 발상해고 있으며, 어류가 많이 줄었다.