지난 6일 연수구 옥련동에 있는 인천시립박물관을 찾았다. 기획특별전 '인천, 어느 날 영화가 되다'가 열린다고 해서다. 11월 20일까지 특별전이 열리는 2층 기획전시실 난간에는 이번 전시회를 홍보하는 간판이 걸려있다. 옛날 극장 간판 형식으로 꾸며 향수를 불러일으켰다.

이 간판은 애관·동방·문화·미림극장에서 16세부터 간판을 그리기 시작한 김기봉씨의 제자인 김형욱씨가 이번 전시회를 위해 그린 것이다. 전시에 대한 기대를 불러 일으키기에 충분했다. 이번 전시회를 총괄한 안성희 학예사를 만나 특별전에 대한 전반전인 얘기를 들었다.

1부, 사랑

▲영화를 소재로 한 전시라 전시장에 시각영상매체가 많다. ⓒ 김영숙

특별전은 3부로 구성됐다. 1부 제목은 1958년 인천의 자본으로 인천의 세트장에서 촬영한 영화 '사랑(감독 이강천)'에서 가져왔다.

"1부부터 3부까지 모두 인천과 관련한 영화 제목으로 이름을 정하고 싶었어요. 1부는 초창기 영화의 대표작인 '사랑'으로 정했고, 2부 '오! 인천'은 미국 영화인데 한국전쟁을 다룬 영화 제목이에요. '인천'이 전면에 나오는 제목이라 선택했고요. 3부는 '애관(愛觀)'이라는 인천의 대표적 극장의 이름을 차용했습니다. 실제 극장 이름과 다르긴 하지만 '보는 것을 즐기고 사랑한다'는 의미를 담아 한문인 애관으로 제목을 지었습니다."안 학예사는 "근대 산업도시 인천이 경험한 영화적 체험과 이를 통해 인천이란 공간이 어떻게 기억되고 재현돼왔는지를 조명해 인천이 갖는 시대적 보편성과 지역성을 보여줌으로써 오늘날 인천 영화산업의 현실을 짚어보는 계기를 마련하고자 이 전시를 기획했다"고 설명했다.

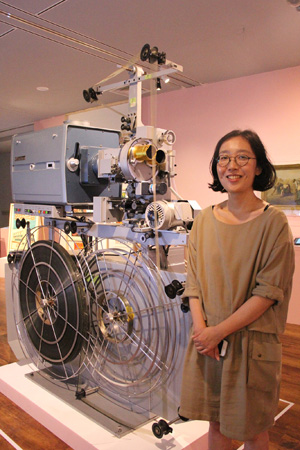

▲안성희 학예사. 왼쪽에는 조점용씨의 영사기가 전시돼 있다. ⓒ 김영숙

"이번 전시로 '인천 영화'가 아니라 '인천'과 '영화'를 봐야겠다고 생각했어요. 인천 안에서 영화가 어떻게 다뤄졌는지를 보자는 거죠. 단순히 주제나 소재가 인천인지를 따지는 게 아니라 배경이나 주제, 소재, 인물, 제작 등, 인천에서 영화 활동이 이뤄진 모든 것, 심지어 인천에서 영화를 보는 행위까지도 전시에 담았습니다."그 중 1부는 개항도시 인천에서 빠르게 새로운 문물이 도입되고 그 하나로 시각매체 영화가 들어와 산업으로서 영화의 싹이 움트기 시작한 시기를 담았다.

인천 출신 영화배우 최불암의 부친 최철은 1947년 중구 송학동에 '건설영화사'를 설립했다. 중구 중앙동에는 '국보영화사'도 설립됐다. 당시 전국에 영화사가 48개이고 서울을 제외한 지역에는 3개밖에 없던 시절에, 인천에 2개나 설립된 것이다.

"1947년 건설영화사에서 제작한 영화 '수우'의 개봉을 앞두고 최철이 과로로 사망했어요. 그때 최불암이 8세였는데 최철의 영정을 들고 시사회에 참여했다고 해요."영화 '사랑'은 춘원 이광수의 소설을 원작으로 했다. 영화 대부분을 동구 송현동 세트장에서 찍었고, 당시 율목동에 있던 한 병원에서도 촬영했다.

2부, 오! 인천

▲위의 두 줄은 인천과 관련한 영화포스터이고, 아래 두 줄은 기존 영화포스터를 이미지로 재편집한 것들이다. 관람객이 가져갈 수 있게 마련해뒀다. ⓒ 김영숙

"2부에서는 인천을 다룬 영화들을 전시했습니다. 스크린 속에서 인천이라는 도시가 어떻게 재현되고 묘사됐는지를 보고자 했어요. 인천에서 촬영된 영화는 다른 도시의 대체지로 그려진 것과 인천 자체가 배경이 된 영화로 구분할 수 있습니다."영화의 배경은 서울이나 부산이지만 인천에서 촬영한 영화로 '돌아온 항구의 사나이(감독 전우열)'와 '섬마을 선생(감독 김기덕)' 등이 있다. 이 영화들은 인천에서 촬영했지만 영화 속에 인천은 없다. 촬영이나 예산 등의 문제로 영화 내용과 비슷한 공간으로 인천이 선택됐을 뿐이다.

반면에 영화의 배경은 인천이지만 다른 도시에서 촬영한 영화로는 '돌아오지 않는 해병(감독 이만희)'과 '인천상륙작전(감독 이재한)' 등이 있다. 전쟁을 소재로 한 영화들인데 인천은 세트장인 가상의 공간으로만 만날 수 있다.

그러나 인천을 주제나 배경으로 해 도시의 모습을 그대로 드러낸 영화도 있다. 대표적으로 '파이란(감독 송해성)'과 '고양이를 부탁해(감독 정재은)'가 그것이다.

"서울의 주변부와 같은 인천의 정체성이 그대로 드러난 영화죠. '파이란'의 주인공인 강재(최민식)는 군산 출신인데 인천에도 다양한 이유로 외지인들이 살고 있잖아요. 정체성이 모호하다고 하는 인천에서 이주나 귀향을 주제로 한 영화를 많이 찍었습니다."그밖에 1969년에 제작된 '팔도사나이(감독 김효천)'와 1966년에 만든 '만추(감독 이만희)'는 시나리오 단계에서부터 현지 촬영까지 대부분 인천에서 찍었다.

이번 전시는 영화를 소재로 한 전시답게 전시장에 영사기나 모니터 등, 시각영상매체들이 많다. 2부 전시장 끝에는 인천과 관련한 영화 포스터가 전시돼 있고, 원본 포스터를 이미지로 재편집해 관람객이 가져갈 수 있게 만든 코너도 있다.

"인천이 배경일 수도 있지만 인천이어야 하는 영화나 인천의 지역성을 보여줄 수 있는 영화들을 전시했어요. 인천이라는 도시가 영화에서 어떻게 투영되고 비춰지고 있는지를 얘기하고 싶었습니다. 가상의 인천과 실제의 인천 모습을 섞어서 관객에게 보여주려는 의도로 꾸며 봤습니다."3부, 애관(愛觀)

▲극장에서 간판을 그렸던 김형욱씨가 이번 전시를 위해 특별히 그렸다. ⓒ 김영숙

인천은 영화 촬영지로만이 아니라 영화 소비 도시로도 명성을 얻었다. 한 때 시내에 영화관이 20~30개가 있어 서울을 제외하고 극장 밀집도가 전국에서 가장 높았던 도시였다. 동인천역 주변에 영화관들이 모여 있었는 데, '경동 시네마거리'로 불리기도 했다. 별다른 오락거리가 없던 시대에 영화는 시민들에게 큰 사랑을 받았다.

3부는 인천에 있던 극장을 주제로 구성했다. 인영극장의 후신인 동인천극장의 간판과 매상 등을 기록한 관련 서류와 미림극장의 영사기사였던 조점용씨가 소장하고 있던 필름과 영사기 등이 전시돼있다. 애관극장 등에서 영화 간판을 그렸던 김기봉씨의 자료들과 영화관에서 발행한 티켓과 할인권, 홍보물인 영화카드 등도 있다.

또한 당시 영화관 주변의 다방, 음식점, 주점 등의 흔적도 볼 수 있다. 특히 1970년대 극장에서 영화 상영 직전에 틀었던 광고 필름도 볼 수 있다. 이 필름은 조점용씨가 40년 가까이 보관하고 있었다.

"3부는 극장과 관련한 것들을 전시했습니다. 극장에서 일했던 사람이나 관객들과 관계있는 것들을 다루기도 했고요. 그 많던 극장 중에 안타깝게 현재는 애관이나 미림극장만 남아 있어요. 1999년 멀티플랙스 영화관이 들어오고 극장문화가 달라졌어요. 이번 전시회에서 인천의 모습을 보여주지만 우리의 보편적 정서와 상황을 같이 보여주기도 합니다. 예전에 극장에서 일했던 간판을 그렸던 분, 영사기사, 극장주 등을 섭외해 그들의 작품도 전시했어요."3부에는 극장이 전성기였던 때 인천지역의 극장 분포를 표시한 지도도 볼 수 있다. 전시실에는 인천의 극장을 주제로 다큐멘터리 작업을 하고 있는 윤기형 감독의 영상이 흐른다.

인천 출신의 윤기형 감독은 동구 송현동에서 태어나 결혼하기 전까지 쭉 인천에 살았기에 동인천역 주변의 거리가 익숙하고 추억이 많다. '애관(愛觀)'이라는 제목의 다큐멘터리를 내년에 발표할 예정이다.

프랑스 영화감독 장 뤽 고다르는 '20세기란 영화 없이는 사유될 수 없는 시대'라고 말했다. 이번 전시는 '근대도시 인천을 영화로 사유해보면 어떨까?' 하는 질문으로 시작했다. 영화와 함께 한 역사 100년과 그 경험을 바탕으로 인천이 가진 시대적 보편성과 지역성을 이해하고자 했고, 그 경험의 재현과 기억으로 불러온 인천은 '어느 날 영화가 됐다'.