아침 10시 30분 <글쓰기를 부탁해> 수업. 나른한 햇살이 쏟아지고, 난로가의 학생들은 꾸벅꾸벅 졸고 있다. 이원규 시인의 시 '옛 애인의 집'의 한 구절을 떠올린다. '여전히 졸면서 구천을 건너는 생불(生佛)이네' 내게 10대들은 '살아있는 부처'이다. 학생들 덕분에 애달프게 사랑했지만 동시에 가장 두려워했던 '글쓰기'를 직면할 수 있으니까.

예상이 빗나가지 않았다. 졸고 있는 학생들에게 글쓰기를 부탁하게 생겼다. 이미 엎드려 있는 학생에게 일어나 시를 낭송해 달라고 했다. "울지 말라. 외로우니까 사람이다" 며칠 전 연애하고 싶다고 했던 소년이 발그레한 얼굴로 시를 낭송한다.

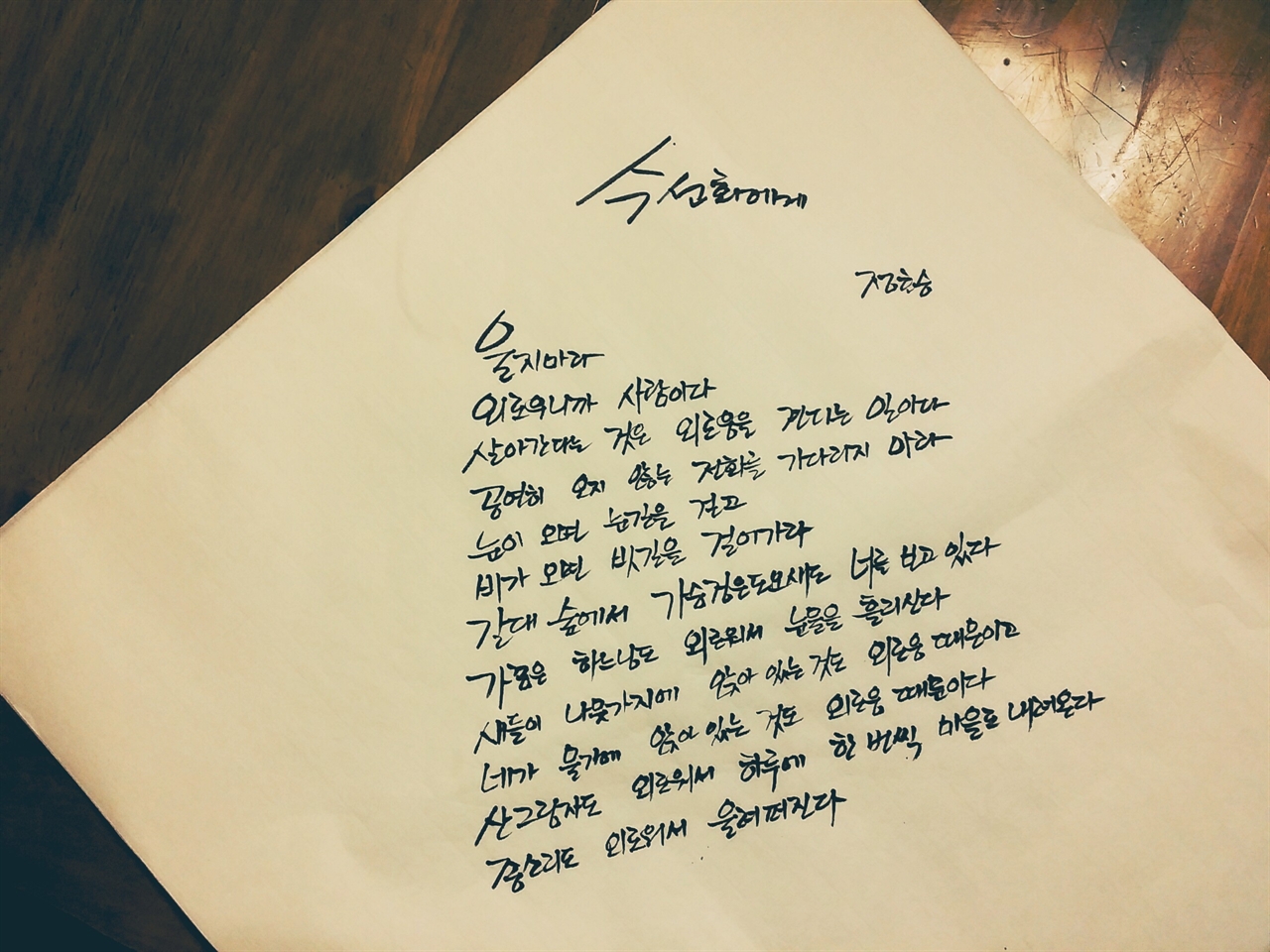

정호승 시인의 '수선화에게'를 읽고, 이지상씨가 부른 시노래 '외로우니까 사람이다'를 들었다. 심장을 타고 내리는 저음의 목소리에 고요해진다. 영화 <시인 동주>에는 나오지 않았지만 윤동주 시인의 '소년'을 읽고, 권나무씨가 부른 시노래를 들었다. 북간도를 떠나 서울서 유학했던 스무 살 갓 넘은 동주의 외로움이 뚝뚝 떨어지는 순간이다.

큰사진보기

|

| ▲ 정호승 '수선화에게' 학생들과 함께 읽으려고 직접 손으로 시를 적어보았다. |

| ⓒ 조세인 |

관련사진보기 |

큰사진보기

|

| ▲ 윤동주 '소년' 얼마 전 경북 예천에 있는 회룡포에 다녀왔다. 회룡포 전망대 가는 길에 만난 윤동주의 시 '소년' |

| ⓒ 조세인 |

관련사진보기 |

대학시절 나는 엄마보다 나이가 많은 분들에게 한글을 가르쳤다. 한글을 배울 수 없었던 생의 고단함을 알지 못하는 나를 '선생님'이라 부르며 아껴주신 분들. 가르치는 것보다 배우는 게 많아서 보답해드릴 거라곤 '시'밖에 없었다. 매주 수업마다 한 편의 시를 준비했다.

야학 첫 수업의 풍경. 나는 떨리는 목소리로 "지금 그 사람 이름은 잊었지만, 그 눈동자 입술은 내 가슴에 있네"(박인환 시 '세월이 가면')을 낭송했다. 배움 앞에서 초롱초롱한 소녀 같았던 그분들에게 돌아가면서 시를 낭송하자고 했다. 여기저기서 훌쩍이는 소리가 들렸다. "태어나서 처음으로 시낭송을 들어봐요. 아무도 시를 읽어주지 않았어요" "시를 들으니 옛사랑이 생각나네요"라고 하던 촉촉한 목소리.

감성에 목말라 있던 그분들과 시는 '시절인연'이었다. 불가에서 모든 인연은 오고 가는 시기가 있다고 했다. 시절인연이 무르익지 않으면 곁에 두고도 만날 수 없고, 시절인연이 무르익으면 기어코 만날 수밖에 없다고. 만남이든 사람이든 음악이든 책이든 시든 시절인연이 닿아야 오롯이 만날 수 있다.

특히 시는 시절인연이 닿지 않으면 도무지 가슴에 와 닿지 않는다. 가슴에 파도가 치기도 전에 입시의 도구로 배웠던 시를 생각하면 지금도 화가 난다. 글쓰기 수업마다 한 편의 시를 들려주리라. 혼자서 북 치고 장구 치는 것 같지만 꿋꿋하게 낭송하리라. 한 편의 시가 소녀, 소년들의 가슴을 울리기를!

"너희들을 '요즘' 아이들로 묶어서 감성이 부족하다고 하지만, 나는 그렇게 생각하지 않아. 다만 말랑말랑한 감성을 깨울 기회가 없었을 뿐이야. 자, 지금부터 10분 동안 떠오르는 대로 적어봅니다."하얀 백지를 나눠주었다. 학생들은 '이게 뭐지' 하는 표정이다.

"호흡을 멈추지 말고 적어봅니다. 생각한 것을 정리해서 적는 게 아니라, 무조건 적어보는 겁니다. 시와 노래를 듣고 느낀 점도 좋고, 지금 느낌을 적어도 좋아요." '졸던 양'들이 '순한 양'이 되어 적기 시작했다. 조마조마했던 10분이 지났다. 학생들이 적은 첫 문장이다.

- 나는 지금 뭘 하고 있는지 모르겠다.- 10분 동안 글을 쓰라고 하셨는데 무슨 말로 어떻게 시작해야 될지 모르겠다.- 지금 하고 싶다.- 외롭다. - 배고프다.- 스타하고 싶다.- 저는 최근에 너무 힘들더군요.- 저는 학교에 있으면서 집에 가고 싶다는 생각을 많이 합니다.

큰사진보기

|

| ▲ 샨티학교 <글쓰기를 부탁해> 수업 풍경 내게는 '살아있는 부처'이자, '고민거리(?)'이기도 한 샨티학교 학생들 |

| ⓒ 조세인 |

관련사진보기 |

대부분의 학생들이 제법 긴 글을 적었다. 자신의 글을 옆에 친구가 읽도록 했다. 친구의 글을 읽으면서 까르르 넘어가기도 하고, 감탄이 쏟아져 나오기도 했다. 특히 '사랑을 하고 싶어요. 플라토닉 사랑이라도 하고 싶은데 여자가 없어요'라고 쓴 글은 많은 공감을 받았다. 가장 많이 나온 말은 '외롭다'였다. 10대들의 '화두'는 '외로움, 사랑, 연애, 친구' 등 결국 '관계'구나. 관계에 목말라 하는 학생들에게 닥치지도 않은 미래만 강요한 건 아닐까.

"'10분 동안 글쓰기'는 글에게 먼저 손을 내미는 시간이에요. 자신의 감정을 꾸미지 않고 있는 그대로 표현할 수 있는 방법이죠. 무의식의 글쓰기라고 할 수 있어요. 글쓰기를 한 후 자신의 느낌을 한 문장으로 적어보세요."- 솔직히 하기 싫었다. - 생각이 안 나서 힘들었다.- 글을 쓰려고 하니 머리가 하얗게 되고 생각이 많이 안 난다.- 더 쓰고 싶다. 시간을 더 달라.- 힘들긴 하지만 내 머리 속 이야기가 필터 없이 쏟아져 나오니 좋다. - 너무 막막했다. - 의외로 잘 써져서 놀랐다.- 아무런 감정이 없다. '10분 동안 글쓰기'는 글쓰기가 막막할 때마다 내가 사용하는 방법이다. 내 마음을 알아주는 친구가 앞에 앉아 있다고 상상하며 날 것 그대로의 감정을 토해냈다. 무작정 글을 쓰고 나면 무엇 때문에 원인 모를 두통에 시달렸는지, 누가 톡 건드리면 눈물이 쏟아질 것 같은지 알 수 있었다.

수많은 글쓰기 책에서 동일하게 이야기하는 것. '글이 곧 자기 자신이다'라는 구절을 읽을 때마다 머리가 쭈뼛쭈뼛 선다. 그럴 때마다 융의 말을 떠올린다. "당신이 가장 두려워하는 것을 찾아라. 진정한 성장은 그 순간부터 시작된다." 지금 내겐 글쓰기와 글쓰기 수업이 그러하다.