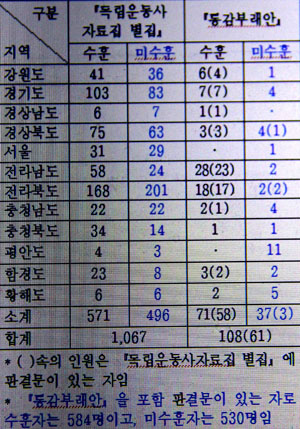

"의병을 비롯한 독립유공자에게 서훈을 추서한 것이 1962년부터였다. 50년도 더 지났건만 국가보훈처에서 낸 책에 실린 의병에 대한 서훈조차 겨우 절반을 넘기고 있다. 그동안 국가보훈처는 후손들이 어렵게 찾은 기록에 대하여 심사만 하고 있었는가? <독립운동사자료집 별집1권> 속에 있는 판결문이 있는 의병 1067명 중, 50여 년 동안 571명을 서훈했으니, 1년에 10여 명쯤 서훈한 셈이다."30여년째 의병연구를 해오고 있는 이태룡 의병연구소장(의병정신선양중앙회 부설, 문학박사)이 광복 70주년을 맞아 이 같이 밝혔다. 최근 이 소장은 <독립운동사자료집 별집1권>과 규장각에 소장된 <통감부래안>을 정리한 결과, 판결문이 있는 의병(장) 530명이 아직 서훈을 받지 못했다고 주장했다.

이 소장은 '최익현의 순창의병과 유소 연구' 등 의병 관련 논문 20여 편, <한국의병사> 등 저서 20여 권을 펴냈다. 이 소장은 의병 연구를 하면서 찾아낸 각종 자료에 근거해 정부에 의병(장) 828명에 대해 서훈 추서를 신청했고, 이중 상당수는 서훈을 받기도 했다. 이로인해 이 소장은 국가보훈처로부터 감사패를 받기도 했다.

이번에 이 소장은 판결문이 있는데도 아직 정부로부터 서훈을 받지 못한 의병(장)이 530명에 이른다며, 그 자료를 <오마이뉴스>에 보내왔다. <독립운동사자료집별집1권>에 판결문이 있는 의병 496명과 <통감부래안> 37명(3명은 독립운동사자료집별집1권에도 있음)이다.

<독립운동사자료집 별집1권> 실린 496명 미수훈 상태 국가보훈처가 1974년에 펴낸 <독립운동사자료집 별집1권>에는 재판 기록이 있는 의병(장) 1067명이 등장하고, 이중 571명만 훈장이 추서되고 나머지 496명은 미수훈 상태다.

큰사진보기

|

| ▲ 의병연구소 이태룡 소장은 <독립운동사자료집별집1권>과 <통감부래안>을 포함해, 판결문이 있는데도 훈장이 추서되지 않은 의병은 530명이라고 밝혔다(괄호 속 인원은 중복). |

| ⓒ 이태룡 |

관련사진보기 |

지역별로 보면, 강원의병 중 판결문이 있는 의병(장)은 77명이지만 41명만 서훈되었고 36명은 아직 서훈되지 않고 있다. 미서훈 중에는 중형을 선고받은 이들도 많은데, 종신징역 1명을 포함해 징역 10년 이상이 17명이나 된다.

인제 출신 김원실(金元實), 횡성 출신 김용원(金溶源)·장명수(張命壽)·장재선(張在善)·정대성(鄭大成)·정욱영(鄭旭永), 홍천 출신 정태용(鄭泰用)은 1907년 8월부터 경술국치 이후까지 양양과 인제·정선 등지에서 활약했고 각각 징역 10년을 선고받았다. 평강 출신 김윤화(金允華)·박장록(朴長錄) 의병장은 각각 징역 15년과 종신징역을 받았고, 횡성 출신 함재실(咸在實)은 징역 15년을 받았다.

특히 강릉 출신 김성구(金聖九) 의병장은 음성과 원주 등지에서 맹활약했고, 우리나라 재판관이 있던 시절인 '평리원'(일제에 의한 근대적 재판소)에서 판결해 유형 15년을 받았다.

서울 출신은 60명 중 31명이 수훈되었지만, 29명이 남아 있다. 경기도 출신은 186명 중 103명만 수훈자다.

경남의병에 대해, 이태룡 소장은 "1896년 2월 주한일본공사관기록에는 '진주·사천·고성 세 고을의 의병 수가 1만여 명'으로 기록하는 등 활약이 컸지만, 그들의 재판기록 대부분은 불에 태워지고 남아 있지 않으니 안타까운 일"이라며 "다만 평리원과 대구공소원(대구지방법원) 등에서 발견된 10여 명의 판결문으로써 정부가 서훈했지만, 아직까지 7명이 서훈되지 못하고 있다"고 밝혔다.

대구·경북의병 가운데도 미서훈자가 많다. 이 소장에 따르면, 청송 출신으로 산남의진에서 활약하면서 청하분파소를 공격하여 일제에 협력하는 한인 경찰들을 처단했던 박성도(朴成道)는 교수형, 영덕 출신 임한조(林漢祚)와 신낙선(申洛先)은 각각 징역 15년과 10년, 경주 출신 이두만(李斗萬)은 징역 15년, 전술이(全述伊)는 종신징역, 흥해 출신 최산두(崔山斗) 의병장은 종신징역을 받았지만 아직 서훈되지 못했다.

호남의병 가운데 전북의병 201명이 아직 서훈되지 못하고 있다. 이 소장은 "당시 수많은 의병들이 숨졌고, 붙잡힌 의병 중에 이름없는 의병은 즉결처분하고, 그들의 전공(?)을 내세울 만한 의병은 재판에 회부했다"며 "판결문이 있는 순창의병은 79명인데, 그중 39명은 서훈되지 않았고, 고창 32명, 정읍 31명, 임실 23명 등 200명이 넘는 의병장·의병들의 공적이 묻혀 있다"고 밝혔다.

판결문이 있는 충청의병은 92명이고, 이 중 56명이 서훈되었고, 36명은 아직도 서훈되지 못하고 있다. 44명의 충남의병 중에서 22명은 서훈되었고, 22명은 아직 서훈되지 못했다. 이 소장은 "이들이 대부분 중형을 받았던 의병장·의병인 현실에 놀라움을 금치 못한다"고 밝혔다.

이 소장은 "강덕보(姜德保)는 청양·온양·대흥 등지에서 맹활약하다 피체되어 징역 15년형을 받았고, 김흥용(金興用)은 금산·용담 지역에서 의병투쟁을 벌였다. 박우일(朴雨日), 박정문(朴正文), 신순종(申舜重)도 활약이 컸던 의병장이었고, 이덕경(李德慶)은 공주의병장으로 교수형으로 순국했다. 이들은 아직 서훈되지 않고 있다"고 밝혔다.

이 소장에 따르면, 평안도는 4명이 수훈자이고 3명이 미수훈자이며, 함경도는 23명이 수훈자이고 8명이 미수훈자다. 황해도는 6명이 수훈자이고, 6명이 미수훈자이다.

<통감부래안> 수록 의병 34명 미수훈 상태

큰사진보기

|

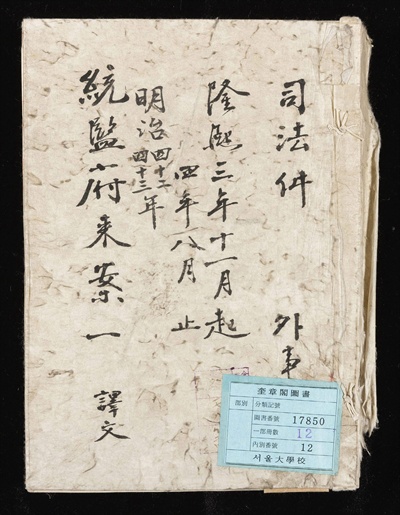

| ▲ 규장각이 소장하고 있는 <통감부래안>에 수록된 의병(장) 34명은 아직 서훈이 되지 않고 있다. |

| ⓒ 이태룡 |

관련사진보기 |

이태룡 소장은 "규장각에 잠자고 있는 <통감부래안(統監府來案)> 속의 의병장도 서훈이 시급하다"고 강조했다. <통감부래안>은 을사늑약 이후 일제 통감부로부터 대한의 의정부에 온 문서다. 책 1권은 480여 쪽 분량으로, 1909년 11월부터 이듬해 8월까지 의병장·의병 108명에 대하여 통감이 해당 법원의 검사장에게 교수형을 명하고, 이를 집행했음을 내각총리대신 이완용에게 통지한 내용이다.

이 소장은 "<통감부래안>에 실린 전체 108명 중, 47명은 <독립운동사자료집 별집1>이나 국가기록원에 재판기록이 없다"며 "그들 중 13명은 개인적으로 이 문서를 찾아 수훈된 자도 있고, 일본 군경의 비밀기록을 통하여 행적을 추적하고, <수형인명부>나 <형사사건부> 등을 통하여 교수형을 받은 사실을 파악하고 수훈이 이루어졌다"고 밝혔다.

<통감부래안>에 실린 전남 출신 김유성(金有星)·김일수(金日洙), 강원 출신 정치선(鄭致先), 서울 출신 유병규(劉秉奎), 경기 출신 박복양(朴復陽)·손창업(孫昌業)·유치학(兪致學)·이계일(李啓一), 충남 출신 김성옥(金成玉)·김원삼(金元三)·권춘화(權春化)·권운택(權雲澤), 충북 출신 편군선(片君善), 경북 출신 곽이용(郭伊用)·김화선(金化先)·이벽인(李璧仁), 평안도 출신 조창순(趙昌淳) 등 11명, 함경도 출신은 노춘화(盧春化)·이명준(李明俊), 황해도 출신 이용손(李龍孫) 등 5명 전체 34명은 미수훈자다.

"국가보훈처, 능동적이고 적극적인 자세 가져야"이태룡 소장은 의병(장) 서훈에 능동적이고 적극적인 자세를 보여야 한다고 했다. 그는 "국가보훈처는 판결문을 번역하여 책으로 엮어내는 것으로 그 책무를 다했다고 생각해서는 안된다"며 "보다 능동적이고 적극적인 자세로 의병의 공적을 찾아 서훈해야 하고, 나라를 위해 몸을 던짐으로써 가족까지도 해체되는 아픔을 겪은 후손들에게 예우는 못할망정, 가슴에 대못을 박는 짓은 하지 말아야 할 것"이라 말했다.

그는 "국가 기관에서 보유하고 있는 책에 당시 의병들의 행적이 담긴 재판기록이 담겨 있다. 개인이 겪은 의병일기는 수십 개가 있지만, 이제 더 이상 발견될 가능성은 희박하다"며 "초대 총독 데라우치가 강탈해 간 우리나라 서적들을 보관하고 있는 이른바 '데라우치 문고'(야마구치 현립 대학 도서관)의 목록을 찾아보고, 직접 열람해 보기도 했지만, 의병들이 남긴 문서나 서적을 발견하지 못했다"고 밝혔다.

이 소장은 "지금도 너무나 늦다. 이제 정부가 적극적으로 나서야 할 때이다. 의병에 관한 전문 지식이 없는 후손들에게 선조의 의병기록을 찾아서 심사 서류 양식에 맞게 작성하여 제출하라는 종래의 방식을 지양할 때인 것"이라고 밝혔다.

그는 제도 개선을 제시했다. 그는 "차제에 잘못된 서훈 심사가 되지 않도록 심의내용에 대한 공개와 서훈 예고제를 두면, 한 사람에게 두 번씩 서훈하거나, 같은 의진에서 활약하다가 같은 징역형을 받고도 서로 다르게 서훈하는 일을 막을 수 있을 것"이라 밝혔다.

그리고 그는 "같은 형량인데도 서훈이 1990년과 2000년, 2013년이 각각 다른 고무줄 잣대는 공신력을 해치는 중대한 과실이기에 더욱 서훈 예고제가 필요하다"고 강조했다.

"100여 년 전 30만 명이 넘는 의병들이 국권회복을 위해 일본 군경과 투쟁을 벌인 것은 세계사에 그 유례가 없다"고 한 그는 의병(장)에 대한 훈장 추서를 강하게 요구하며 다음과 같이 말했다.

"올해 벌써 광복 70주년이다. 일제에 나라를 빼앗긴 지 35년 만에, 수많은 의병과 애국지사의 고귀한 순국이 헛되지 않아 조국이 광복된 지가 70년이나 된 것인데, 이른바 '해방둥이'가 고희(古稀)를 넘기도록 조국은 분단 상태에 있으니, 가슴 아픈 일이 아닐 수 없다."