큰사진보기

|

| ▲ 남천문 중천문에서 남천문까지 3.5km코스는 가파른 십팔반 계단을 오르는 태산 등반의 하이라이트이다. |

| ⓒ 김대오 |

관련사진보기 |

큰사진보기

|

| ▲ 하늘을 맞이하다 중천문을 상가를 벗어나 하늘을 맞이하는 영천 패방을 지나면 남천문을 향한 여정의 출발이다. |

| ⓒ 김대오 |

관련사진보기 |

중국인에게 죽기 전에 꼭 가고 싶은 곳 세 곳을 뽑으라면 흔히 자금성, 만리장성, 태산을 뽑는다. 황제처럼 자금성을 거닐고, 만리장성처럼 웅대한 꿈을 간직하며, 태산처럼 만고에 자신의 이름을 남기고 싶기 때문이라고 한다.

사마천 또한 사형 선고 앞에서 "사람이 자고로 한 번 죽음에 태산처럼 무거운 죽음이 있고, 깃털처럼 가벼운 죽음이 있다(人固一死, 或重於泰山, 或輕於鴻毛)"는 명언을 남기고 아버지의 유언을 받들기 위해, 태산처럼 무거운 역사 기술의 대업을 완성하기 위해 치욕적인 궁형을 택하지 않았던가. 태산을 오르는 것은 태산처럼 묵직한 삶을 살다간 사람들을 만나는 길인 동시에 자신의 삶을 그 거울에 비춰보는 일이기도 하다.

전병으로 의욕 충전, 길을 나서다산둥성 사람들은 전병(煎餠)을 주식처럼 즐긴다. 얇게 붙여낸 밀가루피에 각종 요리를 올리고 네모나게 싸서 한 입씩 베어 먹는다. 과거 전쟁에 나가는 출정식 옆에서는 그 가족들이 앉아서 종이처럼 얇게 붙여낸 전병 수백, 수천 장을 건네주며 무사귀환을 기원했다고 한다. 얇은 전병은 휴대가 편해 전투식량으로도 제격이었을 듯하다. 대파를 통째로 넣은 전병을 먹었더니 고추장 먹은 쌈닭처럼 의욕이 생긴다.

호랑이가 자주 출몰했다는 중천문 부근이 아마도 공자가 제자들에게 가혹한 정치가 호랑이보다 무섭다는 '가정맹어호(苛政猛於虎)'란 말을 남긴 곳이 아닐까 문득 떠오른다. 하늘을 맞이한다는 영천(迎天) 패방을 들어서는 것으로 중천문을 벗어나 남천문을 향하는 3.5km 여정에 오른다.

조금 걸어 오르자 구름을 벤 검이라는 뜻의 참운검(斬雲劍) 바위가 서 있다. 그리고 두보의 시 '맑게 갠 날(喜晴)'의 한 구절인 "비가 내리다 날이 개니 이 또한 좋지 않은가(既雨晴亦佳)"가 바위에 새겨져 있다. 비가 내리고 갠 것까지는 좋았는데 안개가 심해 주변 경관을 막고 있는 게 조금 아쉬운 상황이다.

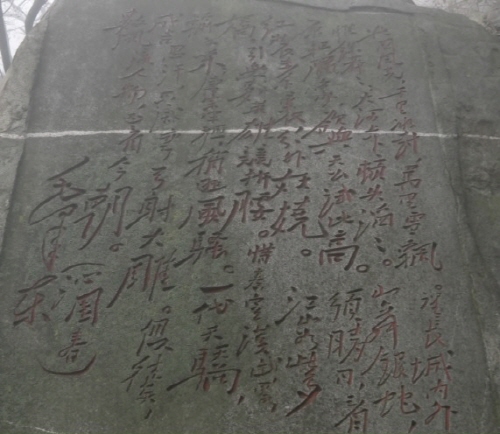

큰사진보기

|

| ▲ 돌로 된 책장들 석각의 의미를 되새겨보는 것은 역사와의 대화이자 나를 돌아보는 거울이 된다. |

| ⓒ 김대오 |

관련사진보기 |

큰사진보기

|

| ▲ 토끼? 다람쥐? 여(如), 차(此), 산(山), 유(游), 락(樂) 등이 예상정답 후보군에 오르내린다. |

| ⓒ 김대오 |

관련사진보기 |

길가 암벽에 석각들이 박물관처럼 이어지는데, 태산의 경관과는 다소 어울리지 않는, 생뚱맞은 '샘 천(泉)'자가 눈에 들어온다. 청말의 한 관리가 병이 심하게 들었지만 돈이 없어 치료를 못하다가 한 도인을 찾아가 방법을 물으니 태산에 돈 전(錢)자를 새기라고 했다고 한다. 그런데 차마 태산에 돈 전자는 새기지는 못하고 발음이 비슷한 샘 천자를 새겨놓은 것이라고 한다.

1910년에 조각된, 구름의 길을 천둥소리가 먼저 알려준다는 운로선성(雲路先聲)의 각진 글씨체가 독특하다. 하늘을 보고 기상과 미래를 예측하던 시대에는 구름이 참 중요한 정보원이었나 싶다. 태산의 구름과 안개가 연출하는 멋진 운해의 장관을 은근 기대하며 길을 재촉한다. 안개에 섞인 이슬비에 어느새 옷이 조금씩 젖어 온다.

앞서 가던 아들이 "아빠 여긴 완전 물 만났네!"라며 가리키길래 가서 보니 암벽이 많은 곳이라 수많은 서체의 글귀들이 저마다 자리를 차지하고 빼곡히 박혀있다. 그 중에 눈에 띄는 것이 '종선여등(從善如登)'이다. 주나라 때의 역사서 <국어(國語)>에 나오는 '종선여등, 종악여붕(从善如登从恶如崩)'에서 따온 말로 "선을 따르는 것은 산을 오르는 것처럼 어렵고, 악을 따르는 것은 산이 무너지는 것처럼 한순간이다"는 의미다. 인간과 왕조는 사라져도 화강암에 새겨진 글귀는 수천 년을 넘어 그 의미의 향기를 그대로 전하고 있다.

마오쩌둥의 결의와 포부, 돌에 새겨지다어느새 돌로 된 책장이 펼쳐진 도서관을 거닐 듯 나아가는데, 그림처럼 생긴 석각이 유독 눈에 들어온다. 토끼 같기도 하고 생쥐 같기도 한데, 흔히 중국인들은 다람쥐라고 한다. 어떤 글자가 숨어 있을까 자세히 들여다봐도 도무지 감이 오지 않는다. 다람쥐가 태산을 즐겁게 노니는 것과 연관이 있지 않을까 생각되고, 여(如), 차(此), 산(山), 유(游), 락(樂) 등이 예상정답 후보군에 오르내린다. 난 뜬금없이 "태산이 떠나갈 듯 요란만 떨더니 고작 생쥐 한 마리"라는 태산명동서일필(泰山鳴動鼠一匹)이란 속담만 자꾸 머릿속을 맴돈다.

큰사진보기

|

| ▲ 운보교 안개에 쌓인 다리와 폭포가 신선의 세계를 떠올리게 하기에 충분하다. |

| ⓒ 김대오 |

관련사진보기 |

큰사진보기

|

| ▲ 비래석 태산신이 던졌다는 비래석(飛來石)이 진종에 대한 좋지 못한 평가와 함께 길가에 놓여 있다. |

| ⓒ 김대오 |

관련사진보기 |

안개 속에 멀리로 '소요유(逍遙遊)'란 글귀가 보인다. 어떤 것에도 얽매이지 않고 자유롭게 떠도는 것, 그것이 바로 장자가 말한 소요유일 것이다. 안개가 시야를 막으니 풍경은 사라지고 정말 신선의 세계를 '소유'하는 듯하다.

구름을 밟듯 안개에 쌓인 운보교(雲步橋)를 건너는데 물소리가 나서 보니 작은 물줄기가 흐른다. 송대 진종이 이곳 경치에 취해 암벽에 구멍을 파서 천막을 치고 놀았는데 태산신이 화가 나서 돌을 던져 경망함을 경고했다고 한다. 황제가 천막을 치고 노닐었다는 어장평(御帳坪) 안내판이 있고, 그 위로 태산신이 던졌다는 비래석(飛來石)이 진종에 대한 좋지 못한 평가와 함께 길가에 놓여 있다.

큰사진보기

|

| ▲ 마오쩌둥의 <심원춘설> ‘천상천하 유아독존’ 태산에 잘 어울리는 시이긴 하다. |

| ⓒ 김대오 |

관련사진보기 |

어장평 표지 위로는 1936년 대장정을 마치고 자신의 포부를 시로 쓴 마오쩌둥의 <심원춘설(沁園春雪)> 전문이 조각되어 있다. 10만 명이 출발해 겨우 7000명이 살아 돌아온 그 위기 상황에서도 마오쩌둥은 이 시를 통해 자신의 영웅다운 결의와 포부를 당당히 밝힌다.

시에서 마오쩌둥은 진시황과 한무제는 시를 이해하지 못했고, 당태종과 송태조는 풍류를 몰랐으며, 칭기즈칸은 활만 잘 쏘는 궁수였으니 진정한 영웅은 지금 여기 자신을 보라고 호기를 부린다. '천상천하 유아독존' 태산에 잘 어울리는 시이긴 하지만, 그의 영웅됨이 언제까지 지속될 지는 좀 더 지켜볼 일이다.

사마천의 <사기>에 진시황이 봉선의식 때 갑자기 내린 비를 피하게 해 준 소나무에 오대부의 벼슬을 내렸다는 얘기가 나오는데, 바로 오대부송(五大夫松)이다. 사마천이 직접 태산을 답사했다는 얘긴데, 그에게 궁형을 내린 한 무제도 태산 봉선의식을 했으니 두 사람의 태산 인연이 묘하다. 진시황의 오대부송은 죽고, 옹정제 때(1730년) 다섯 그루를 다시 심어 그 뜻을 이어오고 있다고 한다.

만물을 생육하는 태산의 기운, 여신에게 기원하다

큰사진보기

|

| ▲ 붉은 천을 묶어 아들을 기원하다 태산신이 여신이여서 고래로 다산을 바라는 사람들이 즐겨 찾았다. |

| ⓒ 김대오 |

관련사진보기 |

큰사진보기

|

| ▲ 망인송 점점 짙어지는 안개는 모든 풍경을 수묵화로 바꾸어 놓는다. |

| ⓒ 김대오 |

관련사진보기 |

바로 위가 동악묘 사당인데, 그 근처의 나무에 붉은 천이 유난히 많이 매달려 있다. 나뭇가지에 붉은 천을 묶는 것을 전지(拴枝), 압지(壓枝)라고 하는데, 아들을 임신하게 해 달라는 전자(拴子)와 발음이 비슷해 생겨난 풍습이다. 태산 신, 벽하원군이 바로 여신이기 때문에 고대부터 아이를 바라는 사람들이 많이 태산을 찾았다고 한다.

점점 짙어지는 안개는 모든 풍경을 이제 수묵화로 바꾸어 놓는다. 몽롱한 아름다움이 태산의 신비로움을 더한다. 산비탈의 망인송(望人松)은 안개 붓이 그려놓은 그림처럼 신선의 세계에 온 것을 환영해준다.

태산의 노할머니가 복을 준다는 조양동(朝陽洞) 뒤의 큰 암벽에 '준극우천, 발육만물(埈極于天, 發育萬物)' 글귀가 새겨졌다. 그 위에 올라서 장난을 치며 사진을 찍는 중국인들이 마치 오늘 태산신이 나에게 던진 주사위처럼 느껴진다. <주역>에 나오는 태괘(泰卦)의 의미로 땅의 기운이 하늘에 맞닿은 태산이 만물을 생육하게 한다는 의미이다. 이는 곧 역대 황제들이 태산을 찾아 봉선의식을 거행했던 이유이기도 하다.

큰사진보기

|

| ▲ ‘준극우천, 발육만물(埈極于天, 發育萬物)’ 땅의 기운이 하늘에 맞닿은 태산이 만물을 생육하게 한다. |

| ⓒ 김대오 |

관련사진보기 |

큰사진보기

|

| ▲ 하늘 사다리 십팔반의 가파른 하늘 사다리를 기어 올라 하늘과 통하다. |

| ⓒ 김대오 |

관련사진보기 |

대송산(對松山) 석방으로 보아, 앞에 소나무가 많은 산이 있는 모양인데 안개 때문에 도무지 분간할 수가 없다. 식견이 부족해 상대방의 지위나 능력을 알아보지 못한다고 할 때 "눈이 있어도 태산을 알아보지 못한다(有眼不識泰山)"고 하는데, 지금 상황이 꼭 그 격이다.

다리에 힘은 빠지고 옷까지 안개비에 젖어 몸은 점점 무거워지는데, 태산에서 제일 험난한 십팔반(十八盤)이 떡하니 나타난다. 열여덟 굽이에 열여덟 개의 기둥을 세워 십팔반이라고도 하고, 진시황을 실은 가마꾼이 이 가파른 언덕에서 땀을 비 오듯 흘리며 가다 서다를 모두 18번 반복했다 하여 십팔반이라고 부른다고도 한다. 개산(開山)에서 용문(龍門)까지는 완만한 십팔반(慢十八), 용문에서 승선방(昇仙坊)까지는 완만하지도 가파르지도 않은 십팔반, 승선방에서 남천문까지는 가파른 십팔반(緊十八)이라고 한다. 400m 높이를 1600여개의 계단 길로 800m 걸어 올라야 하니 경사가 70도가 넘는다.

안개가 만들어 낸 장관, 하늘에 사다리를 걸다해발 1200m 표지석을 밟고 용문에 다다르니, 갑자기 하얀 눈이 쌓여 있는 것이 아닌가. 아들은 어느새 눈을 뭉쳐 던지며 좋아하는데 가파른 계단이 미끄럽기까지 하니 걸음은 더욱 거북이가 된다. 만력제 때 협곡인 이곳에 계단 공사를 하였다는데 계단 옆에 누군가 하늘에 오르는 것 같다는 '여등천(如登天)'을 새겨 놓았다. 아닌 게 아니라 정말 만약에 하늘에 사다리(天梯)를 걸치고 오른다면 이런 기분이 들 것 같다는 생각을 하게 된다.

큰사진보기

|

| ▲ 남천문 하얀 안개 너머로 붉은 벽에 금색 글씨로 남천문이 슬슬 모습을 드러낸다. |

| ⓒ 김대오 |

관련사진보기 |

짙은 안개로 사다리의 전 구간을 보지 못하는 것이 아쉽지만, 사방을 분간할 수 없어 더 스릴 있는 긴장감을 맛본다. 작은 인간이 사다리를 기어올라 늘 머리 위에 있던 하늘과 손을 잡는다는 것은 생각만으로도 가슴 벅찬 일이다. 두 산 능선 사이의 깊은 협곡에 놓인 하늘 사다리에 지나가던 구름이 쌓이고, 여명과 석양이 물들고, 단풍이 지나가고, 장맛비가 쏟아지고 오늘처럼 안개에 묻히고…. 어떤 모습이든 멋진 장관임에 틀림없을 것 같다.

드디어 하얀 안개 너머로 붉은 벽에 금색 글씨로 남천문이 슬슬 모습을 드러낸다. 신선이 사는 하늘은 몽환적인 분위기에 덮여 신비롭기만 하다. 게다가 간밤에 내린 비가 이곳에선 전부 눈이었는지 상상도 못한, 아름다운 설경이 펼쳐져 있으니 놀랍기 그지없다. 일찍이 이백은 이곳 남천문의 옛 이름인 천문에 서서 '야호'를 크게 외친 모양이다.

<유태산(遊泰山)>에서 "천문에서 길게 소리치니 천하의 시원한 바람이 불어오는구나(天門一長嘯,萬里清風來)" 라고 노래했으니 말이다. 그리고 이백은 하늘의 선녀들이 따라주는 '흐르는 노을로 만든 술(流霞酒)'을 마셨으리라.

해발 1460m의 매서운 바람에 벗었던 옷을 잽싸게 여며 입고 눈싸움부터 한바탕 벌인다. 이제 이 하늘 위에 펼쳐진 또 다른 역사와 바람과 눈, 안개, 구름이 펼치는 다채로운 공연을 감상하는 일만 남았다. "금강산도 식후경"이라고 먼저 하늘 거리, 천가(天街)의 식당을 찾아 걸음을 서둔다. 혹시 누가 아는가. 이백이 마시다 남은 노을주가 아직 있을지 말이다.