큰사진보기

|

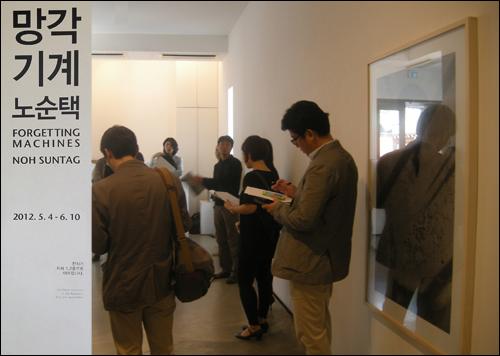

| ▲ 학고재 신관1층 전시실에서 선보이고 있는 노순택 작가의 '망각기계' 연작 |

| ⓒ 김형순 | 관련사진보기 |

서울시 종로구 소격동 학고재 신관에서 오는 6월 10일까지 5월 광주를 조명한 노순택의 '망각기계'전이 열린다.

전시장 '1층'에는 망월동 옛 묘역에서 훼손되어 가는 영정사진이, '지하1층'에는 5월 광주 이후 살아남은 사람들이, '지하2층'에는 광주사람의 또 다른 성지가 다 된 운주사를 다룬 60여점의 작품이 걸린다. 이번 전시는 2005년 5·18기념재단에서 추진한 '5·18기념 공간'에 관한 사진가공모에 선정된 걸 계기로 6년간 꾸준히 해온 결과물이다.

이제 다음 주면 광주항쟁 32주년을 맞게 된다. 그 역사가 공적으로 편입됐음에도 발포명령자가 공포되지 않는 등 여전히 은폐되고 있다. 이명박 정권에 들어선 대통령마저도 취임 첫해를 제외하고 아예 참석조차 하지 않고 있다. 이런 점을 감안한 건지 노순택은 이번 전을 통해 1980년 5월을 다시 한 번 제대로 조망하려 한다.

'망각기계'가 된 우리 속, 훼손돼가는 오월영정

큰사진보기

|

| ▲ 노순택 I '망각기계 I 황호걸' 아카이브 피그먼트 프린트 140×100cm 2006. 고3에 죽은 황호걸. 그의 유족은 당시 그의 죽음에 대한 진상규명과 명예회복에 나섰지만, 돌아온 건 협박과 회유뿐이었다 |

| ⓒ 김형순 | 관련사진보기 |

학고재 신관1층 전시실에 들어서면, 훼손한 것이 아니라 긴 세월 속에서 저절로 망가진 영정사진을 찍은 가로세로 100cm 이상인 작품을 17점을 만날 수 있다. 일부러 그런 건 아니지만 보기에 섬뜩하다. 갑자기 광주영령의 죽음과 그날의 학살 장면이 연상된다.

'황호걸'은 1층 전시장에 들어서면 정면에 바로 보인다. 사진 속 주인공은 당시 고3학생이었다. 그는 광주가 계엄령을 맞자 도청에서 시신 닦는 자원봉사를 한다. 그러다가 관이 모자라, 이를 구하려 화순으로 버스를 타고 가다 그곳에 매복하고 있던 계엄군의 총탄을 맞아 즉사한다. 그 당시 사망자 평균연령이 27.5세, 꽃다운 나이다.

사실 서울이 고향인 노순택은 광주와는 아무런 인연이 없다. 초등학교 다닐 때 소식 빠른 친구가 "전라도에 간첩이 내려와서 칼로 여자들 젖가슴을 베어내고 아주 난리가 났다더라"고 들었을 뿐, 그가 광주를 가 본 건 성인이 된 후였다.

민주화 빚진 수혜자로, 살아남은 자 재조명

큰사진보기

|

| ▲ 학고재 신관 지하1층 전시실에서 '망각기계' 연작을 설명하는 노순택 작가 |

| ⓒ 김형순 | 관련사진보기 |

지하1층에서는 5월 광주 이후 살아남은 사람의 안타까운 풍경이 펼쳐진다. 상무대 군사재판소와 감옥 등 역사적 공간, 30년 전 계엄 당시 상황을 재연한 연극적인 장면, 검은 옷을 입고 유인물을 돌리는 어머니, 누군가 우연히 발견해 밟으라고 아스팔트바닥에 박아놓은 '전두환 내외분 광주방문' 표지석 등을 찍은 사진이 보인다.

한국은 세계사에 유래 없이 산업화와 민주화를 빨리 이뤘다. 우리나라가 산업화를 이루는 데 영남의 기여도가 컸다면, 민주화에서는 호남의 기여도가 높다. 그 둘 중 그 어느 것이 더 가치 있다고 말할 수는 없다. 하지만 땀 흘린 산업화에 비해 피로 지킨 민주화에 대해선 과소평가한다. 작가는 이런 역사의 빚을 갚으려고 이 작업을 했는지도 모른다.

또 지하1층에 걸린 사진을 보다가 폭소가 터지는데, 이유는 이명박 대통령이 보낸 화환사진 때문이다. 가운데 이명박 대통령이란 글씨가 크게 적혀있고 양쪽으로 국화로 장식하고 있는데 한 쪽은 생화고 다른 쪽은 조화라니... 도무지 무슨 의도인지 이해할 수 없다.

광주오월은 식민과 분단이 낳은 민족의 원죄인가

큰사진보기

|

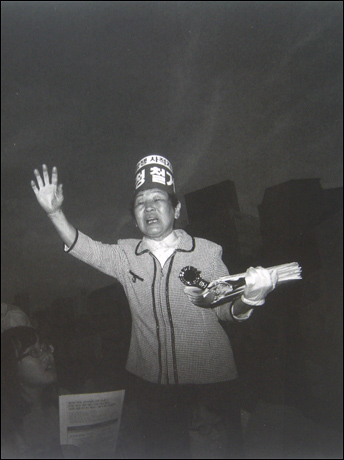

| ▲ 노순택 I '망각기계 # II' 아카이브 피그먼트 프린트 50×70cm 2009 |

| ⓒ 김형순 | 관련사진보기 |

87항쟁은 잔혹했던 30여년 군사독재의 막을 내렸고 광주의 명예도 회복시켰으나 광주항쟁30주년에는 오월 광주의 노래인 '임을 위한 행진곡'을 금지시켰다. 그건 아직도 잔재하고 있는 식민의 유산과 분단과 독재가 낳은 민족의 원죄 때문인가.

2009년 광주에서는 '아시아문화의 전당'을 신축한다는 명분으로 법적공방까지 일었고 광주문화유산인 옛 도청 철거를 위해 물리력까지 동원되기도 했다. 위 사진이 바로 광주의 그 마지막 항쟁지였던 옛 도청철거반대시위에 참가한 할머니의 처절한 모습이다.

광주시민들 '공동체'의 한 전형 제시

큰사진보기

|

| ▲ 노순택 I '망각기계 # IV' 아카이브 피그먼트 프린트 100×140cm 2009 |

| ⓒ 학고재 | 관련사진보기 |

위 작품은 모두 하나 되어 공동체의 꿈을 이루길 염원하는 춤, 강강술래를 연상시킨다. 그런 공동체성이 1980년 해방광주에서 자생적으로 일어났고 유래 없는 사례를 남겼다.

경찰서의 무기고가 풀렸는데도 강도 사건 하나 없었고, 물자가 끊겼는데도 매점매석이 없었다. 시위 중에도 십시일반 돈을 모아 밥을 해 퍼 날렸고 시위자는 굶지 않았다. 그런 놀라운 광경을 본 시인 김준태는 "거기서 하느님을 봤다"고 노래했고, 판화가 홍성담은 "가장 완벽한 세상"이라며 이를 작품화했다.

조금 다른 이야기지만 미디어학자 마셜 맥루한은 "미디어는 마시지"라는 말을 남겼는데, 권력자는 새 미디어가 나오면 그를 자기 입맛에 맞는 도구로 삼아 마사지하기를 좋아한다. 그런데 노순택은 역으로 그걸 다시 마사지하여 그 본의를 되살린다. 위 작품이 그렇다.

훼손된 영정과 뭉개진 부처는 닮은꼴

큰사진보기

|

| ▲ 노순택 I '망각기계 # V 05' 아카이브 피그먼트 프린트 108×108cm 2011. 일주문도 천왕문도 없이 절의 형식을 전혀 찾아볼 수 없는 사찰이 운주사의 특징이다 |

| ⓒ 학고재 | 관련사진보기 |

지하2층에 내려가면 한쪽에는 훼손된 망월동 옛 묘역 영정사진이 있다. 또 다른 쪽에는 광주 근처 화순 운주사에서 찍은 목이 없고 눈코입이 마모된 석불 사진이 있다. 번뇌에서 해탈한 소박한 모습이다. 그런데 이 운주사 석불이 그 광주묘역의 훼손된 영정사진과 너무 닮아있어 놀라지 않을 수 없다. 노순택은 여기서 영감을 받아 운주사 작업을 시작한다.

광주의 상처를 어루만져주는 운주사

큰사진보기

|

| ▲ 노순택 I '망각기계 # V-024' 아카이브 피그먼트 프린트 108×108cm 2007 |

| ⓒ 학고재 | 관련사진보기 |

큰사진보기

|

| ▲ 요헨 힐트만 I '운주사 두 와불(臥佛)' 1997 |

| ⓒ Jochen Hiltmann | 관련사진보기 |

우리가 운주사에 별로 관심을 두지 않았던 90년대에 이를 미학적으로 연구한 요헨 힐트만(Jochen Hiltmann)이란 교수가 있었다. 그는 함부르크대학 미대교수로 한때 전남대 교환교수로 와 있었다. 그는 신앙과 예술이 절묘하게 결합된 운주사를 보고 감탄했고 한국문화를 일으키는 발전소로 봤다. 미륵이 일어나면 새 세상이 온다는 걸 '용화세계'로 풀었다.

하여간 광주오월의 피해자와 그의 유족은 목도 없고 얼굴이 마모된 석불이 피해자들의 처지와 동일하다고 생각하며 큰 위로를 받았고 이 누워있는 와불이 일어나면 세상을 뒤집어진다는 후천개벽사상에 고무됐다. 그리하여 이곳은 광주사람들의 마음을 어루만지고 치유하는 신령한 성소로 여겨진다.

사회적 문맥으로 읽어내는 사진언어

큰사진보기

|

| ▲ 노순택 I '망각기계 # V-025' 아카이브 피그먼트 프린트 108×108cm 2007. 작가는 이 장면에서 운주사 와불의 이미지를 연상한다 |

| ⓒ 학고재 | 관련사진보기 |

끝으로 위 작품을 감상해보자. 이 작품은 촌부가 토끼풀밭에 피곤해서 잠들어 있는 모습을 무심하게 찍은 것이다. 하지만 노순택은 우연히 사진을 정리하는 중에 그를 와불(臥佛)과 연관시켜 생각한다. 그가 잠에서 깨어나면 와불처럼 더 좋은 세상이 올 거라는 다소 말도 안 되는 엉뚱하고 별난 발상에서 온 것이다.

어필하기 쉽지 않은 주제임에도 노순택 사진이 대중적 설득력을 얻는 이유가 무엇일까. 위 작품이 이런 궁금증을 해소해 줄 수 있는 한 예가 되지 않을까 싶다. 그의 사진에는 현실을 직시하게 하는 현장성과 기력성이 예술성과 함께 접목되지만, 그보다 더 주목해야할 것은 사진이란 언어를 사회적 문맥으로 읽어내는 그의 탁월한 능력이다.

끝으로 작가가 남긴 그의 창작노트에 여기 옮기면서 이번 전시의 결론을 내보자.

"우리는 기억기계인 동시에 망각기계이다. 광주는 지금도 계속 왜곡, 훼손되고 있다. 기록은 늘 기억의 편을 드는 것만이 아니고 때로는 망각의 편에 서서 배반자가 되기도 한다. 나는 광주를 기억하거나 망각을 반성하자는 것보단 그 기억과 망각을 어떻게 펼칠까를 고민한다. 사진이란 한 사람의 총체를 다 말할 수는 없지만 생의 단면을 보여줄 수 있다."| 한국에서 가장 주목받는 사진작가 노순택, 그는 누구인가 |

정치학과 사진학을 공부한 노순택(盧純澤 NOH Suntag 1971-)은 분단된 채 4대강국 속 살아가는 한국의 사회와 그 현상을 어떻게 봐야 할지를 탐색한다.

그는 수난의 역사를 고정된 역사의 틀에 편입시킨 채 아전인수식으로 해석하며 악용하는 분단기득권자들의 허점과 빈틈을 사진으로 폭로한다.

그는 2003년 전업 사진가임을 선언했고, 한국에서 가장 주목받는 작가가 된다. 그는 거리로 나서 악을 쓰는 이들의 사진을 한국에서 가장 많이 찍었다.

평택 대추리, 촛불시위, 용산참사, 한진중공업사태, 강정 구럼비 등 끝이 보이지 않는 기억의 싸움과 첨예한 대립의 현장을 사진에 담아왔다. 노순택이 사진으로 포착한 인물의 고통은 단순하고 아주 명료하다. 우리가 아픈 건 바로 우리가 '괴물 같은 분단국가' 혹은 '휴전체제를 유지하는 비상 국가'에 살고 있기 때문이다.

[개인전] 2012년: 망각기계(Forgetting Machines, 학고재 서울) I 2010년: 좋은 살인(Really Good Murder, 상상마당 서울) I 2010년: 성실한 실성(Lunatic Fidelity, 고은미술관 부산) I 2009년: Estat d'excepció(La Virreina, 바르셀로나) I 2009년: 현실로 다가가기(토탈미술관 서울) I 2008년: 비상국가(Württembergischer Kunstverein 슈투트가르트) I 2007년: 붉은 틀(Red House, 갤러리로터스, 파주) I 2006년: 얄읏한 공(신한갤러리 서울) I 2004년: 분단의 향기(김영섭화랑 서울)

[출판] 2012년: 망각기계(청어람미디어) I 2010년: 좋은 살인(상상마당) I 2008년: 비상 국가(State of Emergency, Hatje Cantz, Germany) I 2007년: 붉은 틀(Red House, 청어람미디어) I 2006년: 얄읏한 공(The StrAnge Ball) I 2005년: 분단의 향기(도서출판 당대)

[작품 소장 및 수상] 국립현대미술관, 서울시립미술관, 대림미술관, 한미사진미술관, 코리아나미술관, 518기념재단, 평화박물관, 미술은행, F.C. Gundlach Collection [수상] 2012년: 11회 동강사진상 I 2009년: 올해의 독일사진집 은상('비상 국가', Hatje Cantz 출판)

|

덧붙이는 글 | 학고재갤러리 서울시 종로구 소격동 77번지 02)739-4937 www.hakgojae.com 입장무료