고운사의 불상을 보러 떠나야겠다. 보물 246호. 공식 이름은 '고운사 석조 석가여래 좌상(孤雲寺石造釋迦如來坐像)'이다.

절 이름에 '고운(孤雲)'이 붙은 것으로 보아 이 사찰이 신라 말기의 학자 최치원 선생과 관계가 있다는 사실을 짐작할 수 있다. 고운사(孤雲寺)의 이름은 본래 고운사(高雲寺)였는데, 최치원이 머물러 살면서 그의 호 '고운(孤雲)'을 따서 개명(改名)을 했다고 전한다. 절 경내에는 최치원이 지었다는 가운루(駕雲樓, 유형문화재 151호)도 남아 있다.

최치원은 857년에 태어났다. 그러나 언제 이 세상을 떠났는지는 아무도 모른다. 가야산에서 신선이 됐다는 전설이 전해질 뿐이다. 그는 868년, 12세의 어린 나이에 당나라로 유학을 갔고, 18세 때 과거에 장원으로 급제했다. 황소(黃巢)가 반란을 일으켜 기세를 떨칠 때 그를 진압하기 위해 881년에 지은 <격황소서(檄黃巢書)>는 지금도 중국에서 명문장으로 이름을 떨치는 지경이다. 그는 885년, 신라로 돌아온다.

그는 <계원필경> 등 많은 저술 활동을 했지만, 이미 망해가는 말기(末期)의 신라에서 큰 뜻을 펼쳐보는 것은 불가능했다. 그는 세상을 떠돌았고, 사찰에 머무는 일도 많았다. 그러던 중 의성의 고운사(高雲寺)에도 머문 것이다.

고운사는 681년(신문왕 1)에 의상대사가 지은 것으로 전해진다. 말 그대로 신라 고찰(古刹)이다. 역사가 오래된 만큼 이 절에는 볼 것이 많다. 수백 년 묵은 소나무들에 둘러싸인 풍치도 대단하다. 그 중에서도 보물 246호인 '고운사 석조 석가여래 좌상'은 고운사가 지닌 최고의 '보물'이다. 물론 신라가 남긴 9세기 무렵의 작품이다.

한 시대를 대표하는 보물, 여기 있습니다

큰사진보기

|

| ▲ 고운사 가운루. 최치원이 지었다고 전하는 건물이다. 물론 지금의 이 목조 건물 자체가 최치원의 본래 작품은 아니다. |

| ⓒ 정만진 | 관련사진보기 |

고운사 많은 건물들 중에서도 약사전을 찾아 그 앞에 선다. 약사전은 보물 불상이 모셔져 있는 집이다. 불당(佛堂) 안으로 올라가는 계단 옆에 안내판이 세워져 있다. 안내판을 읽어본다.

"고운사 석조 석가여래 좌상. 보물 246호. 경상북도 의성군 단촌면 구계리 116.이 불상은 높이 79cm이다. 불상 받침인 대좌(臺座)와 불상 뒤 원광인 광배(光背)를 모두 갖추고 있다. 크지 않으며 코에 인중이 뚜렷하고 작은 입은 굳게 다물어져 있다. 아랫입술 중앙이 오목하게 파이고 턱은 살이 붙어 이중으로 되어 있다. 양쪽 귀도 얼굴에 비해서 작은 편이고, 굵고 짧은 목에는 삼도(三道)가 뚜렷하다. 치켜 올라간 어깨로 인해 목은 더욱 짧아 보이고 가슴은 잘 발달해 있다.오른쪽 어깨를 드러낸 우견편단의 법의는 왼쪽 어깨에서 오른쪽 겨드랑이 밑으로 밀집된 같은 간격의 옷주름이 도식적으로 나타나 있다. 이 불상은 솟아오른 살에 불분명한 머리, 짧은 두 귀, 네모진 상체에 나란히 흘러내린 옷주름선 등 9세기 불상의 특징을 잘 나타내고 있다."'고운사 석조 석가여래 좌상', 보물 246호. 문화재의 이름에 '석조(石造)'가 들어있는 것으로 미루어 약사전 내부를 살펴보지 않고도 불당 안에 돌로 만들어진 불상이 모셔져 있다는 사실을 알 수 있다. 물론 석가(釋迦)는 앉아 계신다. 좌상(坐像)이므로.

안내판은 이 불상이 보물로 지정된 근거도 간명하게 밝혀준다. '9세기 불상의 특징을 잘 나타내고 있다'는 대목이 바로 그 부분이다. 문화재청 누리집이 규정하고 있는 것처럼 '한 시대를 대표'할 만하니 보물이 된 것이다.

| 고운사 석조 석가여래좌상 안내판 자세히 읽기 |

문화재 안내판은, 답사자가 이해하기 쉽게 쓰인 문장이라야 한다. 이 안내판은 답사자가 읽고 그 의미를 헤아리기에 어려운 부분이 별로 없다. 설명문이 본래 알지 못하는 사람을 알도록 만드는 데 집필 목적이 있는 글이라는 점을 생각하면, 이 안내판의 문장은 좋은 글이라 하겠다. 다만 불도(佛徒)나 불교에 대한 기본지식을 갖춘 사람이 아니면 알기 어려운 용어가 몇 개 들어 있어 그것은 어떻게든 해결을 해야 한다. '대좌(臺座), 원광, 광배(光背), 삼도(三道), 우견편단, 법의' 등이 바로 그런 용어들이다.

'대좌'는 '받침 대(臺)'와 '자리 좌(座)'를 쓰고 있어 대략은 짐작이 되지만, 안내판 본문에 '불상 받침인 대좌'라는 대목까지 있으니 그런대로 이해가 된다. 물론 그런 이해도 한자를 잘 알 때에만 통하는 것이기는 하다.

'원광'은 '둥글 원(圓)'에 '빛 광(光)'일 테니 '동그라미 형태의 빛'으로 받아들이면 되겠다. '빛 광(光)'과 '뒤 배(背)'로 이루어진 '광배'는 안내판 본문에 '불상 뒤에 원광인 광배가 있다'는 표현으로 보아 불상 뒤(背)에 둥글게(圓) 빛(光)을 그려둔 것을 말한다. 원광에는 두 가지가 있는데, 불상의 머리 뒤쪽에 있는 원광을 두광(頭光), 몸체 뒤편에 있는 더 큰 원광을 신광(身光)이라 한다. 그리고 불상 뒤에 원광이 새겨진 바탕 조각을 광배라 한다.

원광은 다른 종교에도 있다. 불교만 숭배의 대상인 부처의 뒤에 원광을 그려넣는 게 아니라 기독교 역시 예수의 형상 뒤에 둥근 빛을 배치한다. 사람들을 '빛'의 세계로 인도하는 거룩한 분이라는 이미지(심상, 心象)를 만들어내는 장치일 것이다.

'삼도(三道)'는 '짧은 목에는 삼도(三道)가 뚜렷하다'는 표현으로 미루어 볼 때 '불상의 목에 주름이 세(三) 줄(道) 있다'는 말이다. 불교의 '삼도'는 지(智)적 어지러움에서 벗어나는 견도(見道), 정(情)적 그리고 의(意)적 번뇌에서 벗어나는 수도(修道), 수행을 완료하여 배울 것이 없는 무학도(無學道)를 의미한다. 그러므로 '삼도가 뚜렷하다'는 것은 '도를 깨우쳤다'는 뜻이다. 그러나 중생들은 '미혹하면 업을 낳고 업은 다시 고통을 낳는다'는 이치를 깨우치지 못해 어리석은 탐욕의 세계를 헤맨다. 그래서 부처는 마음이 안타깝고, 그 안타까움이 목에 세 줄의 주름으로 맺혔다고 한다.

'우견편단'은 안내판 본문의 '왼쪽 어깨에서 오른쪽 겨드랑이 밑으로 밀집된 같은 간격의 옷주름'이라는 표현으로 보아 '오른쪽(右) 어깨(肩) 한쪽(偏) 소매(袒)'으로 읽히므로 이미 본문에 나오는 '오른쪽 어깨를 드러낸'의 동어(同語)반복 정도로 해석하면 되겠다.

'법의'를 한문으로 쓰면 '法衣'이다. 법(法)은 '불교의 진리'를 말하고, 의(衣)는 '옷'이므로 '법의'는 곧 '스님의 옷'이다. 따라서 안내판 본문의 '오른쪽 어깨를 드러낸 우견편단의 법의는 왼쪽 어깨에서 오른쪽 겨드랑이 밑으로 밀집된 같은 간격의 옷주름' 부분은 '스님의 옷은 왼쪽 어깨에서 오른쪽 겨드랑이 아래로 같은 간격의 주름을 만들며 비스듬히 걸쳐져 있고, 오른쪽 어깨는 드러나 있다' 정도로 훈독(訓讀)을 하면 되겠다.

안내판의 본문은 그 정도로 충분히 뜻을 알겠는데, 문제는 문화재의 이름에 들어 있는 '여래'다. '석조여래좌상'을 '돌로 만들어진(石造) 앉아 있는(坐) 부처님(釋迦) 모양(像)'으로까지는 이해하겠는데, 이름 중간의 '여래(如來)'가 무슨 뜻인지는 영 알 수가 없다.

'여래'는 '같을 여(如)'에 '올 래(來)'로 이뤄져 있다. 그러므로 '석가여래'는 대략 '석가와 같은(如) 길을 걸어 깨달음의 경지에 온(來) 사람' 정도의 의미로 읽힌다. 법당 안에 있는 불상이 석가모니부처 그 자체는 아니지만 '다름 없이' 섬긴다는 뜻이다. '여래'는 대략 존칭의 뜻으로 읽으면 되겠다는 말이다.

'석가'는 '석가모니'의 준말이다. 석가는 불교의 창시자(創始者)이고, '모니'는 성자(聖者)를 뜻한다. 그러므로 '석가모니'는 '석가'의 높임말이다. 석가모니는 모든 악귀(惡鬼)를 물리칠 수 있는 위대(大)한 영웅(雄)이다. 그러므로 석가모니를 모신 법당은 보통 대웅전(大雄殿)이라 한다. 절의 중심 건물이며, 항상 사찰 경내의 한가운데에 자리를 잡는다.

|

큰사진보기

|

| ▲ 고운사 약사전. 보물 불상이 모셔져 있는 절집으로 대웅전 왼쪽에 있다. |

| ⓒ 정만진 | 관련사진보기 |

대웅전에 있던 불상, 본의 아니게 이사간 셈 그런데 보물 석조석가여래좌상을 모신 고운사의 절집에 '약사전'이라는 이름이 붙어 있다. 석가여래를 모셨으면 으레 대웅전이라 불러야 하는데 그것 참 기이한 일이다. 약사전은 약사불(藥師佛)을 모시는 법당으로, 안에는 약사발을 든 불상이 모셔진다. 불교에서는 아득한 '미래'에 나타나 인간들을 구원해 줄 부처를 미륵불(彌勒佛)이라 하고, 사람의 병을 고쳐주는 등 지금 당장의 어려움을 해결해주는 '현재'의 부처를 약사불이라 하는데, 불교의 창시자인 석가모니불을 모신 법당에 '대웅전' 아닌 '약사전'이라는 이름이 붙어 있다니?

뭔가 어색하다. 왜 이렇게 됐나 싶어 사방을 둘러본다. 아니나 다를까, 약사전 오른쪽에 커다란 대웅전이 따로 있다. 충청남도 청양군의 장곡사라는 절에 가면 대웅전이 둘 있는 광경을 볼 수 있다고 하지만, 상식적으로는 한 사찰에 두 채의 대웅전이 있을 수는 없는 노릇이므로, 고운사는 이 작은 법당에 약사전이라는 이름을 붙였다. 스님에게 여쭤보니, 본래 이 약사전이 고운사의 대웅전이었는데 뒷날 새로 대웅전을 크게 지으면서 어쩔 수 없이 이름을 바꿔 약사전이라 현판을 고쳐 달았다는 설명이다.

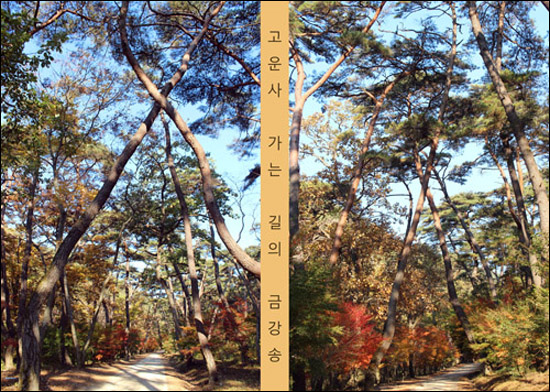

석조석가여래좌상을 살펴본 뒤 돌아나와 고개를 드니 집 뒤로 붉은 기운이 뚜렷한 소나무들이 울창하게 하늘을 찌르고 있다. 보통 금강송(松)이라 부르는 우리나라 최고의 소나무들이다. '금강'은 보석 중 최고로 치는 다이아몬드를 뜻하는 한자어이므로, 고운사 일대의 소나무에 '금강송'이라는 이름이 붙은 것은 그들이 우리나라 '최고의 소나무'라는 뜻이다.

푸른 하늘과 어우러진 금강송의 장관에 한참 넋을 잃었다가 문득 몸을 돌리니, 저 아래로 최치원이 지었다고 하는 가운루가 보인다. 고운사에는 참 볼 것이 많다.

큰사진보기

|

| ▲ 고운사 입구에 도착하면 대형주차장에서부터 가운루까지 들어가는 이 울창한 금강송길을 걸을 수 있다. 포장도 되어 있지 않아 정말 자연의 향기가 고스란히 느껴지는 솔숲길이다. 그런데도 이 길을 질주하는 승용차가 있는가 하면, 관광버스까지도 그 넓은 주차장을 못 본 체 먼지를 일으키며 오간다. |

| ⓒ 정만진 | 관련사진보기 |

큰사진보기

|

| ▲ 고운사 연수전. 역사의 무게를 말해주는 풍모가 돋보이는 건물이다. |

| ⓒ 정만진 | 관련사진보기 |