이번 일요일(15일) 스승의 날이 돌아오지만, 아이를 대신해 준비한 것이 아무것도 없던 나. 살짝 고민 끝에 A4 종이 넉 장과 펜 하나를 들었다. 그리곤 큰아이(만 3세)에게 다가갔다.

"석아, 며칠 뒤면 '선생님 감사해요' 해야 하는 날이란다. 우리 선생님께 편지 써볼까?"그리곤 내가 먼저 커다랗게, '호수반 선생님께'라고 썼다. 호수반 선생님은 아이의 담임 선생님이다. 아직 글을 쓸 줄도, 읽을 줄도 모르는 아이였던 터라, 이어지는 내용은 아이의 손을 잡고 같이 써내려갈 참이었다. 그런데 아이에게 선생님께 하고 싶은 말을 해보라고 했는데, 한참을 고민만 한다. 답답한 마음에 아이 손을 잡고 달랑 '감사합니다. 사랑합니다'라는 말만 썼다.

큰사진보기

|

| ▲ 백지 편지 "아무 것도 쓰지 않아도 된다'는 아이의 백지 편지를 접으면서, "뭐든 꼭 써야 한다"는 생각을 떨칠 수 있었다. 하지만 아무 것도 쓰지 않은 것이 오히려 아이의 마음을 대변하기에 좋았다는 생각이 든다. |

| ⓒ 이미진 | 관련사진보기 |

이어 또 다시 하얀 종이를 펼쳤다. 아이가 다니고 있는 유치원에서 아이를 보살펴주시는 분은 담임 선생님을 포함해 모두 네 분이시기 때문이다. 이번엔 '열매반 선생님께' 편지를 쓸 차례였다. 편지를 쓰고 있다는(?) 생각에 아이는 싱글벙글 벌린 입을 다물지 못했다. 이번엔 먼저 쓰고 싶은 내용을 말해주기까지 했다.

"'배 타러 갔다 오세요'라고 쓸래요."아이의 단순한 생각이지만 한 줄 담아낼 내용은 됐다. 마지막엔 '감사합니다'라는 엄마의 애교를 더해 두 줄을 채웠다.

'하늘반 선생님께'는 무슨 내용을 쓰고 싶으냐는 질문에 그림을 그리겠다는 녀석. 다 그린 다음 무얼 그렸는지 물어보니, 거북이를 그렸단다. 내 눈엔 꽃처럼 보이는데…. 어쩌면 다행일지도 모르겠다. '감사하다'라는 엄마의 애교는 버렸다.

큰사진보기

|

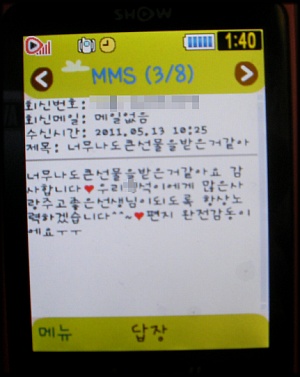

| ▲ 선생님의 답장 메시지 유치원 선생님으로부터 메시지가 도착했다. '감동'이었다는 문구를 보니, 감회가 새롭다. |

| ⓒ 이미진 | 관련사진보기 |

이제 세 장의 편지를 접기만 하면 됐다. 그런데 아이는 편지를 쓸 사람이 한 명 더 있다고 한다. 누구냐고 물어보니, "혼나는 선생님"이란다. 어느 분을 두고 하는 말인지는 전혀 예측할 수 없지만, 말 그대로 자주 누군가로부터 혼이 나는 선생님인가 싶다.

"그래, 혼나는 선생님께는 뭐라고 쓰고 싶어?"라고 물어보니, "그냥 아무것도 안 써도 돼" 한다. "선생님께 '감사합니다'라고 인사라도 해야지?"라고 말했더니, "아냐. 정말 아무것도 안 써도 돼" 하고 못 박는다. 그러곤 엄마가 무슨 내용이라도 쓸까봐 얼른 자기가 편지를 접는다. 백지 편지를….

백지 편지를 고이 접긴 했지만, 정말이지 아직은 천진난만한 아이의 마음을 선생님께서 받아주실까 하는 걱정이 됐다.

하지만 그건 나의 착각이었나 보다. 오후에 선생님으로부터 따뜻한 문자를 받았기 때문이다. 도리어 감사한 마음이 드는 날이었다.