큰사진보기

|

| ▲ 산 마르코 광장 산 마르코 대사원과 두칼레 궁전, 박물관으로 둘러싸여 있다. |

| ⓒ 박경 |

관련사진보기 |

물길의 도시 베네치아에 어스름이 내리면 리알토 다리 근처 야외식당에는 환하게 불이 켜진다. 물가는 그 불빛들로 휘황해지지만 그물처럼 복잡한 골목길은 그렇지 않다. 섣불리 접어들었다간 길을 잃기 십상이다.

지쳐서 먼저 숙소로 돌아간 남편과 헤어진 나는 딸과 함께 베네치아의 좁다란 골목길을 이리저리 헤쳐서 호텔까지 이르고자 했다. 그러나 조금만 번화한 곳을 벗어나면 인적이 뚝 끊겼고 작은 불빛조차 없는 좁다란 골목이 이어지기도 했다. 지도를 살펴볼 수 없자 더럭 겁이 나서 어쩔 수 없이 사람들이 몰려다니는 곳을 찾아 도로 나오고 말았다.

한낮에는 정겹기만 하고, 그늘을 제공해 주던 좁은 골목길이 어둠이 내리니 만만치가 않다. 할 수 없이 수상버스 바포레토를 타고 돌아갈 수밖에. 자동차가 없는 도시 베네치아에서의 하루는 대부분 바포레토로 시작해서 바포레토로 끝맺는다. 오전에, 산 마르코 광장을 찾을 때에도 그렇게 시작되었다.

괴테가 오늘날 산 마르코를 산책한다면뜨거운 태양 아래 바포레토 정류장은 아침부터 돗떼기 시장 같았다. 가만히 서 있기만 해도 저절로 사람들에 끼여 배 안으로 밀려들어갔다. 대운하(Canal Grande) 물길을 따라 내려가 산 마르코 역에서 내렸다.

나폴레옹이 '세계에서 가장 아름다운 응접실'이라고 격찬했다는 산 마르코 광장은 두칼레 궁전과 산 마르코 대사원, 박물관으로 둘러싸여 있었다. 광장엔 사람 수 만큼이나 비둘기가 많았다. 광장 구석에서는 눈 파란 꼬마 아가씨가 제 머리에 앉은 비둘기를 즐기고 있다. 비둘기는 꼬마의 머리를 쪼아대고 있는데 가만히 보니 꼬마의 정수리에 비둘기 모이가 하얗게 뿌려져 있다.

<이탈리아 기행>에서 200여년 전의 괴테는 비가 오면 오물 투성이가 되는 베네치아 거리를 걱정했다. '다리를 오르내리느라면 소매 없는 외투, 타바로가 더러워지고 서로 흙탕물을 튀기면서 욕지거리를 한다'며 광장의 하수구 시설을 염려했다. 그는 산 마르코에서 가까운 '영국의 여왕'이라는 여관에 머물렀다. 만일 괴테가 오늘날 산 마르코 광장을 아침산책 삼아 둘러본다면, 날갯짓하며 날아오르는 비둘기들의 배설물과 오염물질을 더 걱정했을지도 모르겠다.

아름다운 고딕 양식의 두칼레 궁전과 산 마르코 대사원의 화려한 발코니와 형형색색 찬란한 벽감들이 비둘기들의 배설물로 부식되지 않기를 바라는 건 지나친 기우일까.

큰사진보기

|

| ▲ 앗, 머리 위에 비둘기가! 소녀의 머리를 쪼는 듯 보이지만 사실은 머리 위에 얹혀진 모이를 쪼아 먹는 비둘기. |

| ⓒ 박경 |

관련사진보기 |

뭐니뭐니해도 베네치아의 매력은 골목길을 싸돌아 다니는 데에 있다. 지나온 길을 다시 되짚어 나가기 어려울 정도로 얽힌 골목길엔 물길이 다정하게 흐르고 소인국에서나 봄직한 다리들이 걸쳐져 있었다. 때때로 그 작은 다리를 가까스로 빠져나오는 곤돌라를 만날 때면, "산타루치아~" 노랫소리가 귓가에 울려 퍼지는 환청을 겪기도 한다.

크고 작은 운하와 수많은 다리로 이루어진 베네치아를, 정보 없이 다니면 알맹이를 빼버리기 일쑤라는 가이드북의 설명은 무시해 버렸다. 어디 어디를 거치는 추천일정을 완전히 무시하고 발길 닿는 대로 마음 닿는 대로 돌아 다녔더니 어디에 뭐가 있고 거기가 어디쯤이었는지 나중에 지도를 보면서 복기해 보고서야 비로소 알기도 했다. 그 대신 베네치아에서 느낀 감흥이나 전체적인 분위기는 선명하게 남아 있다.

큰사진보기

|

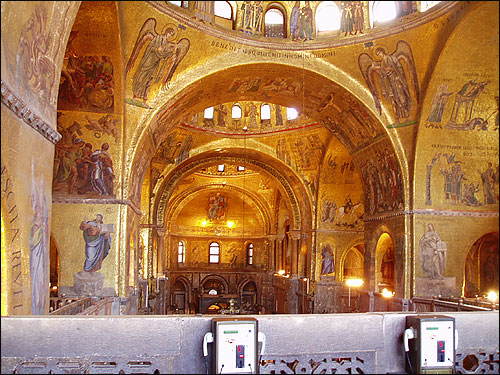

| ▲ 산 마르코 대사원의 일부 예수의 열두 제자 중 한 사람인 성 마르코(마가)의 유체를 모시기 위해 창건되었다. 로마네스크 양식과 비잔틴 양식이 조화를 이룬 사원. |

| ⓒ 박경 |

관련사진보기 |

큰사진보기

|

| ▲ 산 마르코 대사원 금박으로 화려한 모자이크는 실제로 보면 그 아름다움에 감탄이 절로 나올 정도. |

| ⓒ 박경 |

관련사진보기 |

이탈리아에서 피자 한판은 기본!

무엇보다도 다행스러운 것은 비로소 입에 맞는 음식들을 먹게 되었다는 것이다. 여행 일주일만이다. 가이드북에는 투어리스트를 위한 메뉴는 정성이나 맛이 떨어진다고 되어 있는데, 내 경험에 의하면 투어리스트 메뉴는 가장 무난했다. 다른 무엇보다도 식당이나 음식에 관한 한, 가이드북을 맹신해서는 안 될 듯싶다. 그 식당의 주력 음식을 잘 모를 때에는 투어리스트 메뉴를 시키는 게 실패율이 낮다. 투어리스트 메뉴는 대체로 우리 입맛에 맞는 스파게티에 바삭한 오징어·새우튀김이 곁들여진다.

큰사진보기

|

| ▲ 칼초네 만두 모양의 커다란 칼초네. 칼로 썰면 피자의 토핑 같은, 다진 고기와 야채, 치즈가 꽉 차 있다. 오므린 피자라고나 할까. |

| ⓒ 박경 |

관련사진보기 |

점심때 먹은 칼초네는 그 크기부터 놀라웠다. 만두 모양을 한 칼초네는 내 얼굴보다도 크고 속이 푸짐하게 꽉 차 하나만 먹어도 든든했다. 가끔 옆 테이블의 메뉴를 힐끔거리게 되는데 서양 사람들이 먹는 음식 양에 놀랄 때가 종종 있다. 피자 한 판을 혼자서 다 해치우는 걸 보고 우리는 눈알이 휘둥그레졌고, 거기다 스파게티 한 접시까지 더 먹는 걸 보고 우리는 입이 떡 벌어졌다.

그런데 이탈리아를 여행하면서 우리도 그들을 닮아가게 되었다. 혼자서 피자 한판은 너끈히 먹어 치울 수 있게 된 것이다. 피자 한판을 시키면 여럿이서 사이좋게 나눠먹던 한국에서의 버릇을 버리고 이탈리아에서는 사람마다 한판씩 시켜 먹어야 한다는 각오로 여행에 나섰던 탓도 있지만, 먹다 보니 이탈리아 피자가 우리네 피자와는 조금 다르다는 걸 알게 되었다. 피자 빵이 얇으면서도 토핑이 아주 단순하고 깔끔했다.

배를 채우게 되면 여행이 좀 더 편안해진다. 기운이 나니 의욕이 불끈불끈 솟고, 배가 부르니 좀 비싸도 너그러워진다. 어쨌든 딴 데 간 게 아니라 내 뱃속으로 다 들어갔으니. 함포고복, 다음날 피렌체를 향해 가기에 충분히 든든하다.

덧붙이는 글 | 2009년 8월, 2주 동안 스위스와 이탈리아를 여행했습니다.