해마다 이맘때 3월 초중순이 되면 두꺼비들은 산란을 하기 위해 작은 방죽이나 둠벙들을 찾아온다. 산란을 하기 위해 서식처에서 1.5km~2km를 이동한다고 알려져 있다. 작은 둠벙에 관 형태의 알을 몇백 개에서 몇만 개씩 낳는다고 알려져 있다. 충북 청주시 구룡산 일대는 두꺼비의 서식처이고 충북 청주시 '원흥이 방죽'에는 매년 10만 마리 이상의 두꺼비가 산란하는 것으로 알려져 있다.

두꺼비로 유명해진 원흥이 방죽을 얼마 전 찾을 기회가 있었다. 청주지방법원이 세워지면서 문제가 되었던 원흥이 방죽은 서로 공존하는 방향을 찾은 것처럼 알려져 있어서 더욱 기대감이 컸다. 보전되어진 원흥이 방죽에는 두꺼비 생태공원이라는 푯말이 세워져 있었다. 3월 중순이 지났기 때문에 수만 마리의 올챙이나 알을 볼 수 있을 거라는 기대감을 갖고 찾은 원흥이 방죽은 정말 충격적이었다.

큰사진보기

|

| ▲ 두꺼비이동통로로 만들어진 모습 넓은 방죽에 이동통로가 만들어진 규모는 너무나 초라하다. |

| ⓒ 이경호 |

관련사진보기 |

원흥이 방죽에서 알이나 두꺼비 올챙이는 볼 수 없었다. 반면 대전 월평공원의 자은 둠벙에는 지금 수만 마리의 알이 부화중이다. 상식적으로 원흥이 방죽에 알이 없는 것을 이해하기 어려웠다. 두꺼비 생태공원에서 두꺼비들은 왜 사라졌을까? 주변을 돌아보게 된 나는 왜 알과 올챙이가 없는지를 쉽게 알 수 있었다.

옹벽으로 둘러쳐진 남쪽은 두꺼비의 접근이 불가능했다. 두꺼비 이동통로로 만들어진 2개의 이동통로가 전부였다. 열악한 이동통로도 정말 경악을 금할 수 없었지만, 더욱 안타까운 건 이동통로 자체가 원천봉쇄된 상황이었다. 두 곳의 이동통로에는 녹색의 그물이 쳐져 있었고, 이는 두꺼비들에게 넘을 수 없는 벽이었다. 얼마나 치밀하게 쳐져있는지 쥐새끼 하나 들어갈 틈이 없어 보였다. 저 녹색 그물은 왜 만들어진 것인지?

큰사진보기

|

| ▲ 이동통로에 들어가보니 두꺼비가 이동할수 없도록 그물이 쳐져 있었다. 걸어다니는 두꺼비에게는 넘을 수 없는 장벽이다. |

| ⓒ 이경호 |

관련사진보기 |

큰사진보기

|

| ▲ 조그만 물길까지 완벽하게 막아놓은 모습 여기로 두꺼비가 어떻게 이동할수 있을까요? |

| ⓒ 이경호 |

관련사진보기 |

큰사진보기

|

| ▲ 작은 두꺼비이동통로 초록색 그물이 펼쳐져 있었다. 이게 녹색성장의 진실인가? |

| ⓒ 이경호 |

관련사진보기 |

과거 토지공사의 약속이 담긴 기사이다.

원흥이 방죽 4천평 원형 보존, 생태통로(두꺼비 이동통로) 230m 확보(폭 26~56m), 대체습지(산란지) 확보(생태통로 끝~구룡산 자락 1300평 이상) 등 6천~7천평의 생태 보존 구역을 두기로 했다. 그동안 쟁점이 됐던 이동통로는 26~56m로 하기로 했으나 시공사인 유승건설 등이 양보해 대부분 40~50m로 크게 늘리기로 했다.(04년 11월 22일 한겨레 사회)

원흥이 방죽이 원형보전됐고 생태통로도 확보됐지만, 현재 원흥이 방죽에 두꺼비는 없다. 워낙 열악한 접근로가 조성되기도 했지만 운영 자체에서 원천봉쇄 당하고 있기 때문이다. 태초에 두꺼비와 공존의 의지가 있었는지 의심이 되는 대목이다. 제대로 관리가 되지 않기 때문에 원흥이 방죽에서 두꺼비는 사라질 수 밖에 없었다. 토지공사는 지난해 원흥이 방죽 옆에 두꺼비 생태관을 만들기도 했다.

큰사진보기

|

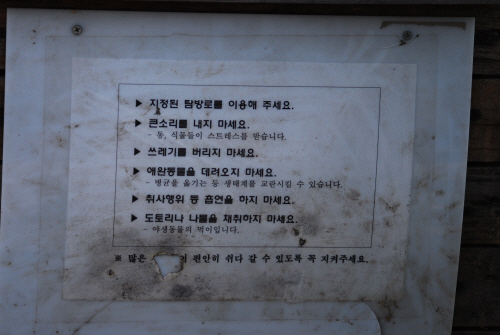

| ▲ 관시실태를 보여주는 푯말 이곳의 허술한 관리를 보여주는 푯말.. |

| ⓒ 이경호 |

관련사진보기 |

원흥이 방죽의 사례에서 보듯이, 원형보전과 더불어 인간의 적정한 관리가 있어야 한다. 산란기에는 원흥이 방죽에 접근을 차단하고, 두꺼비가 개발이 되지 않은 구룡산에서 원흥이 방죽으로 이동할 수 있는 접근로를 다각적으로 검토할 필요가 있어 보인다.

사람과 자연이 공존하기 위해서는 개발 이후 사람의 적극적인 관리가 필요하다. 원흥이 방죽처럼 원형만 보전하고 방치하거나, 아니면 두꺼비 생태의 고려 없이 그물을 쳐서 접근 자체를 차단한다면, 원형 보전이 무슨 의미가 있는가? 토지공사(현재LH)에 묻고 싶다.

이제라도 원흥방죽의 그물을 철거하고 두꺼비 산란기인 3~5월 기간 동안 사람의 접근을 일정하게 차단하고, 구룡산에 두꺼비 서식처 보호를 위한 노력이 필요하다. 이런 노력이 없다면 원흥이 방죽에서 두꺼비는 씨가 마를 수밖에 없다. 두꺼비를 위해 보전한 원흥이 방죽이 모범적인 사례로 기록되기를 바란다.