다행히 성판악 쪽에서 내려오는 차가 없었고, 빨강 애마를 쫓아오던 두어 대의 차는 성판악 쪽으로 올라가 버렸다. 후진을 하여 다시 제 길로 접어들었다. 제주에 살 때나 지금이나 도로안내판 같은 것들이 제대로 되어있지 않은 것은 여전한 것 같다.

요즘은 내비게이션이 있어서 여기저기 제주를 처음 방문한 사람들도 찾아간다고 하지만, 내비게이션이 보급되기 전에는 도로안내판이나 지도에 의존할 수밖에 없었다. 도로안내판만 보고 가다가는 다른 길로 접어들어 애를 먹곤 해서 손님들이 오면 아예 "도로안내판 믿지 마소, 그리고 빨리 달릴 일도 없겠지만 최고속도는 80km, 마을 근처를 지날 때는 50km를 지키는 것이 좋습니다"하고 안내를 하곤 했었다.

아무튼 제 길로 접어들어 마방목지를 지나 성판악을 넘어 서귀포시에 도착했다. 서귀포로터리 근처에 있는 네거리 식당에서 갈치조림과 구이를 시켰다. 역시 그 맛은 나를 실망시키지 않았다. 저녁을 먹고 하늘을 보니 별이 쏟아질 듯 많다.

숙소는 송악산 근처에 있는 '바다의 향기', 일출사진을 담기에 좋은 장소라고 지인이 잡아준 펜션이다. 펜션에 도착하니 바람이 제법 세다. 제주의 바람, 실감이 난다. 감기 기운 때문에 깊은 잠을 이루지 못하다 일어나니 7시가 넘었다. 허둥지둥 일출을 담는다고 카메라와 삼각대를 챙겨 밖으로 나왔다. 숙소에서 해안도로까지는 멀지 않았다.

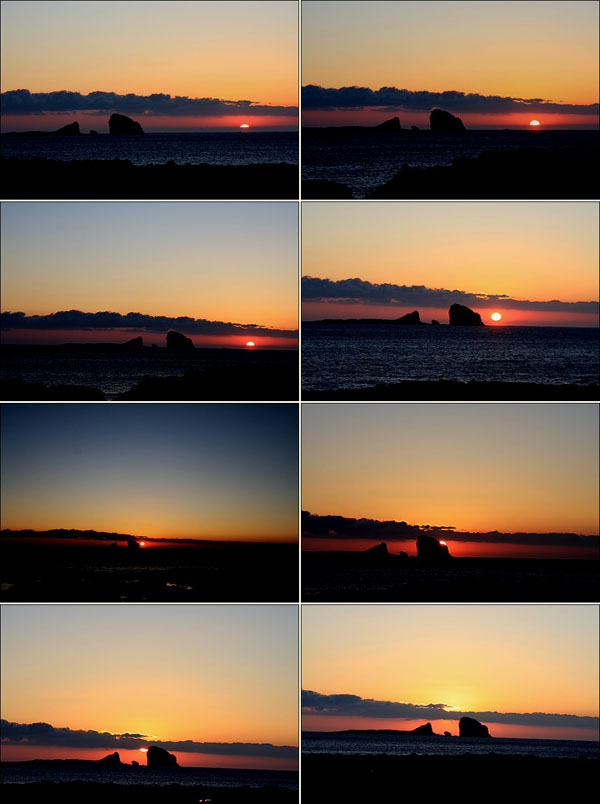

형제섬 근처의 하늘이 붉은 빛을 띠고 있다. 해가 어디쯤에서 솟아오를까 가늠을 하며 해안도로를 따라 걸었다. 가능하다면 형제섬 사이에 붉은 해를 넣으면 좋을 것 같았다.

큰사진보기

|

| ▲ 형제섬의 일출 위로부터 우측좌측 순서로 보면 된다. 내가 뚜이가는 만큼 해는 형제섬과 가까워진다. |

| ⓒ 김민수 |

관련사진보기 |

해가 떠오르기 시작했다. 그러나 해는 형제섬과는 너무 멀리 떨어져 있었다. 차를 가지고 오기에는 해가 기다려주지 않을 것이다. 나는 형제섬 가운데 해를 담기 위해 해안도로를 뛰어가면서 사진을 담기 시작했지만 그 간격은 좁혀지질 않았다. 조금은 후회도 되고, 포인트에서 사진을 못 담아도 지금 이렇게 떠오르는 태양을 보며, 제주의 바다를 보며, 바람을 맞으며 뛰어가고 있는 것이 얼마나 행복한 일인가 하는 생각에 몸과 마음이 한껏 뛴다.

큰사진보기

|

| ▲ 형제섬의 일출 포인트에 왔을 땐 해가 다 떴다. 그래도 아직 남은 붉은 빛으로 행복하다. |

| ⓒ 김민수 |

관련사진보기 |

헉헉거리며 오늘의 해를 형제섬 가운데 놓을 수 있을 때, 해는 이미 중천(?)에 떠올랐다. 꽤나 먼 거리를 달려온 것이다. 조금은 미련해 보였지만, 오랜만에 바닷바람을 흠뻑 마신 몸은 무척이나 좋아했다. 그리고 걸어서 온 덕분에 차를 타고 왔으면 볼 수 없었을 풍광들도 많이 만났으니, 빨강 애마를 숙소에 놓고 온 것에 대한 후회는 상쇄하고도 남는다.

바다에서 눈을 돌려 한라산을 바라보니 산방산 너머로 백설의 한라산과 사계리가 눈에 들어온다. 잠에서 깨어나는 제주, 신비한 섬이 눈을 뜨는 시간 그들을 바라볼 수 있는 것은 행복한 일이다.

제주를 떠난 후, 늘 꿈을 꿨다. 아침의 해가 떠오르는 시간에 제주의 바다에 서있는 꿈, 그 꿈을 이루려고 몇 번을 왔지만, 한 번도 제대로 잠에서 깨어나는 제주를 평온하게 바라볼 수 있게 하질 않았다. 바람이 너무 심하거나, 아예 태양이 구름에 갇혀 있거나, 태풍이 불거나, 비가 오거나 그랬다. 그래서 '제주가 내게 정을 떼려고 이러나 보다.'했었다.

그런데 이번까지 그러면 정을 뗄까봐 어제부터 그렇게 날씨가 좋았나 보다.

큰사진보기

|

| ▲ 또 작은 섬(?) 새가 햇살에 자기 몸을 녹이며 깨어나고 있다. |

| ⓒ 김민수 |

관련사진보기 |

새들이 바위에 앉아 몸을 깨우고 있다. 추운 겨울밤을 보내려면 거의 동면에 가까운 상태로 지내야 할 것이다. 그리고 아침 해가 솟아오르면 그 햇살의 기운으로 몸을 녹이며 또 하루를 맞이하는 것이다.

해안가를 걷는데 아직 몸을 온전히 깨우지 못한 새 한 마리가 바위에 앉아있다. 조금 더 가까이 가서 담으려고 했는데, 그만 후루룩 날아가 버린다. 날아가지 않아도 해치지 않았을 터인데.

산방산, 언젠가 산방산 꼭대기에 오른 적이 있다. 정상을 남겨두고 마지막 한 걸음을 올라가기 전까지만 해도 나무만 보였다. 그런데 단 한 걸음만 올라가면 펼쳐지는 새로운 세상이라니! 나도 모르게 감탄사가 절로 나왔다.

산방산 아래로 펼쳐진 청잣빛 제주의 바다, 마라도와 편안한 눈높이로 바라보아도 되었던 한라산과 올망졸망한 부드러운 곡선의 오름, 쫓기듯 여행을 하지만 않으면 꼭 다시 올라가고 싶은 곳이 그곳이다.

아침에 모슬포에 약속이 있다. 그런데 펜션이라 로션도 없고 드라이기도 없다. 낭패다. 고양이 세수를 하고 모슬포에 가서 대중목욕탕에라도 가서 몸단장을 하고, 옷도 갈아입어야겠다고 생각하고 펜션을 나섰다. 맨 처음에는 산방산 탄산온천을 갈까 하다가 돌아가는 길이니 그냥 모슬포중앙시장 입구 근처에 있는 찜질방으로 향했다.

최남단 제주도, 그리고 그 제주의 남단 모슬포에 들어섰다. 눈에 뜨이는 것이 '대리운전' 간판이다. 그리고 찜질방도 '24시간'이다. 제주시에서 서귀포시로 넘어올 때 제주도의 라디오에서 '지금 서울의 온도는....'하던 아나운서의 멘트를 들으며 씁쓸했던 그런 기분이 든다.

(이어집니다.)