몇 년 전의 통계이긴 하나 우리나라 주택 중 아파트가 차지하는 비율이 반을 넘어선 것으로 나왔다. 지금은 그 비율이 더 높아졌을 것이다. 결국 많은 사람들이 지붕없는 집에서 지붕대신 천장을 보고 살고 있는 것이다. 대도시는 물론 중소 도시 할 것없이 아파트가 한옥을 대신하고 있고 한적한 시골조차 지붕있는 한옥 대신 펜션(pension)이 들어서 우리의 자연과 동떨어진 지붕새를 하고 있다.

이제는 희로애락이 녹아 있는 사람의 냄새가 나는 우리의 집이나 지붕을 찾아보기 어렵게 되었다. 지붕과 처마에 기대어 흰 연기를 뿜어내는 굴뚝이라도 보려면 박물관을 찾아가듯 조용한 산간마을을 찾아가야될지 모른다. 그러나 비록 사람의 냄새는 나지 않지만 그런 대로 우리의 지붕을 감상할 수 있는 곳이 있다. 창덕궁이다. 그 중에 정자(亭子) 박물관이라고 불러도 좋을 만큼 다양한 건물이 곳곳에 들어앉아 있는 후원은 자연과 함께 우리의 정통지붕을 감상하기에 더할 나위 없이 좋은 곳이다.

큰사진보기

|

| ▲ 금산 시골마을 이제 지붕이나 흰 연기를 내뿜는 굴뚝이라도 보려면 박물관을 찾아가듯 정통마을이나 시골마을을 찾아가야 한다 |

| ⓒ 김정봉 | 관련사진보기 |

지붕에 대한 기초지식을 갖고 있고 있으면 지붕을 그래도 깊이있게 감상할 수 있다. 우리의 지붕은 만든 재료와 형태에 따라 몇 가지로 나누어지지만 재료에 따른 구분은 그냥 보면 알 것이고 형태에 따른 구분은 몇 가지만 알면 된다.

지붕의 형태는 지붕 꼭대기에 수평으로 길게 있는 용마루, 용마루 끝에서 앞뒤로 내려오는 내림마루, 지붕 모서리 혹은 추녀를 형성한 추녀마루의 조합에 따라 맞배지붕, 우진각 지붕, 팔작지붕 그리고 모임지붕으로 나뉜다.

큰사진보기

|

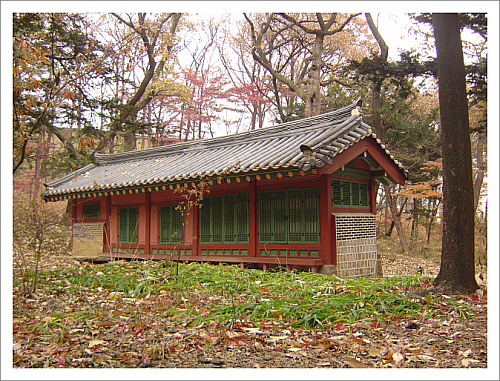

| ▲ 맞배지붕(후원 옥류천 영역에 있는 농산정) 맞배지붕은 용마루와 내림마루만 있고 추녀마루는 없는 형태이다. 지붕면은 직사각형이고 측면 지붕선은 八자모양이며 좌우가 대칭을 이룬다. |

| ⓒ 김정봉 | 관련사진보기 |

맞배지붕은 용마루와 내림마루만 있고 추녀마루는 없는 형태이다. 지붕면은 직사각형이고 측면 지붕선은 八자모양이며 좌우가 대칭을 이룬다. 수덕사 대웅전, 무위사 극락전, 부석사 조사당, 봉정사 극락전 등 우리나라 최고(最古)의 지붕들은 모두 맞배지붕이다. 우진각지붕은 지붕모서리의 추녀마루가 처마 끝에서부터 경사지게 오르면서 용마루에 합쳐지는 지붕으로 내림마루는 없고 용마루와 추녀마루만 있는 형태다. 지붕면은 사다리꼴이고 측면은 삼각형 모양이다. 초가지붕이 우진각 지붕이며 궁궐의 대문과 성문(城門)의 지붕은 거의 우진각지붕이다.

큰사진보기

|

| ▲ 우진각지붕(후원 부용지 영역에 있는 어수문) 우진각지붕은 지붕모서리의 추녀마루가 처마 끝에서부터 경사지게 오르면서 용마루에 합쳐지는 지붕으로 용마루와 추녀마루만 있다 |

| ⓒ 김정봉 | 관련사진보기 |

팔작지붕은 우진각지붕과 맞배지붕을 합쳐 놓은 형태여서 우진각지붕의 윗 부분을 잘라내고 그 위에 맞배지붕을 얹어 놓은 모양이다. 따라서 용마루, 내림마루, 추녀마루 모두 갖추고 있으며 지붕면의 정면은 직사각형과 사다리꼴을 합쳐 놓은 모양이고 옆면은 사다리꼴에 삼각형을 올려 놓은 모양이다.

큰사진보기

|

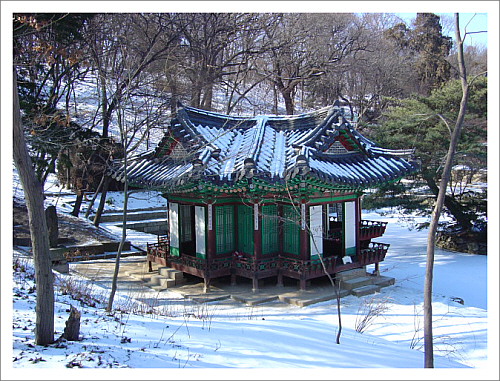

| ▲ 팔작지붕(후원 옥류천 영역에 내려가기 전 언덕에 있는 취규정) 팔작지붕은 우진각 지붕과 맞배지붕을 합쳐 놓은 형태로 용마루, 내림마루, 추녀마루 모두 갖추고 있다 |

| ⓒ 김정봉 | 관련사진보기 |

모임지붕은 위에서 내려다 볼 때 한 점으로 모인다 하여 붙여진 이름으로 지붕의 추녀마루가 처마 끝에서부터 경사지게 오르면서 한 점에서 합쳐지는 지붕이다. 면의 수에 따라 면이 4개면 사모, 6개면 육모, 8개면 팔모지붕이라 한다. 용마루와 내림마루는 없고 추녀마루만 있다. 흔히 정자(亭子)를 지을 때 쓰는 지붕이다.

큰사진보기

|

| ▲ 모임지붕(후원 옥류천 영역에 있는 소요정) 모임지붕은 위에서 내려다 볼 때 한 점으로 모인다 하여 붙여진 이름이다 |

| ⓒ 김정봉 | 관련사진보기 |

창덕궁에서 맨 처음 보게 되는 것이 창덕궁 대문인 돈화문이다. 돈화문은 광화문, 홍화문 등 5대 궁궐의 대문과 같이 우진각지붕을 하고 있다. 후원의 부용지 영역에도 우진각지붕을 한 문이 있다. 어수문이다. 장대하고 남성적인 돈화문과 똑 같은 지붕을 하고 있으면서 크지도 않은 것이 장식이 화려하고 낙양각이 드리워져 갖출 것은 다 갖춰 옹골차게 생겼다.

영화당 앞마당을 지나 북쪽으로 향하면 금마문(金馬門)과 불로문(不老門)이 나란히 있는데 이 금마문도 우진각지붕을 하고 있다. 반도지의 관람정 지붕은 우진각지붕을 기본틀로 해서 약간 변형시킨 것이다. 우진각 지붕이 갖고 있는 사다리꼴 대신 관람정은 앞면에는 부채꼴을, 뒷면엔 사각형을 하고 있다. 옆면의 삼각형은 같으나 뒤로 치우쳐 있는 점이 달라 전국 어디에서도 볼 수없는 독특한 형태를 취하고 있다.

큰사진보기

|

| ▲ 관람정(觀纜亭) 우진각지붕의 기본틀을 벗어나 독특하다. 앞면은 사다리꼴 대신 부채꼴이, 뒷면은 사각형이 대신한다 |

| ⓒ 김정봉 | 관련사진보기 |

선행학습을 한 나에게는 아무리 보아도 관람정 앞면이 부채꼴로 보이는데 어린아이 눈에는 조개로 보였나 보다. 승재정 앞에서 어떤 부모가 어린아이 보고 관람정 지붕이 어떤 모양으로 보이냐고 묻는데 이 아이는 조개 껍질로 보인다고 한다. 오색약수의 맛을 피맛으로 표현한 어린아이를 보고 감탄한 것처럼 이 아이의 육감적 관찰력에 또 한 번 감탄을 하였다. 이 아이가 커서 정자를 지으면 가리비 지붕, 키 지붕, 삿갓지붕 등 다양한 지붕이 나올 것 같다.

창덕궁 후원에는 맞배지붕이 드물다. 연경당 행랑지붕이나 존덕정 영역에 있는 폄우사, 옥류천 영역의 농산정 정도다. 존덕정 옆 언덕에 맞배지붕을 하고 있는 조촐한 집한채가 있다. 폄우사(?愚?)다. 온돌방이 두칸이고 한칸은 누마루여서 정자라기보다는 숙박이 가능한 집에 가깝다. 폄우는 '어리석은 자에게 침을 놓는다'라는 뜻으로 경계의 의미를 담고 있다. 그래서 그런지 단출하고 검소하게 보이는 맞배지붕을 하고 있다.

큰사진보기

|

| ▲ 폄우사 '어리석은 자에게 침을 놓는다'라는 이름처럼 단출하고 검소한 맞배지붕 집이다 |

| ⓒ 김정봉 | 관련사진보기 |

옥류천 영역에 있는 농산정은 부엌과 방2칸, 마루2칸이 딸린 일자형의 단출한 맞배지붕집이다. 단순히 소박하고 단출하게만 지어진 맞배지붕집은 아닌 것 같고 어딘지 모르게 경건하고 엄숙한 분위기가 난다. 실제로 조선왕조실록에는 정조는 다섯 번 정도 재숙(齋宿-나라의 제사를 지낼 때 전날 밤에 묵으면서 재계하던 일)한 기록이 있고〈동궐도〉를 보면 농산정 주변에 꽃나무가지로 취병을 만들고 홍예문을 두고 있는 등 격이 높은 곳으로 그려지고 있어 단순히 휴식공간 혹은 음식을 만드는 곳만은 아닌 것으로 보인다.

실례로 재숙한 기록을 보면 정조실록에 "자궁(慈宮)의 가마를 메는 예행 연습을 후원(後苑)에서 행하였다. 상이 현륭원(顯隆園)에 행차할 때 여러 날 수고롭게 움직여야 하기 때문에 자궁을 직접 모시고 먼저 예행 연습을 한 것이었다. 농산정(籠山亭)에 이르러 행차를 수행한 신하들에게 음식 대접을 하고 대내(大內)로 돌아왔다."라는 기록이 있다. (정조 19년,1795년)

맞배지붕이 조촐하고 엄숙하며 경건하게 보인다면 팔작지붕은 사뭇 달라 화려하고 아름답고 웅장하고 권위가 있어 보인다. 부용지 영역에서 영화당, 규장각(주합루), 서향각, 사장기비각, 부용정은 모두 팔작지붕이다. 특히 부용정은 팔작지붕 두 개를 十자 모양으로 포개어 막 피려고 하는 연꽃을 형상화한 것인데 과연 정자중의 꽃이라 할만하다. 부용정은 높은 곳에서 보는 맛이 제일인데 희우정에서 부용지에 핀 연꽃을 감상하는 것(희우상련 喜雨賞蓮)을 '후원의 열 가지 아름다운 경치(상림십경 上林十景)' 중 하나로 보았다.

큰사진보기

|

| ▲ 부용정 맞배지붕 두 개를 포개어 마치 막 피려고 하는 연꽃을 만들어 정자의 백미로 꼽힌다. 부용정은 높은 곳에서 보는 맛이 제일인데 출입금지 구역이 점차 늘어나 제 맛을 보기 어렵게 되었다('04.01) |

| ⓒ 김정봉 | 관련사진보기 |

정자는 공간의 규모에 맞게 지어지기 마련인데 취규정과 취한정는 비교적 넓은 곳에 자리잡아 정자도 그에 맞게 비교적 크게 지어졌다. 두 정자는 크기와 이름이 비슷하고 모두 팔작지붕을 하고 있어 쌍둥이 같다.

취규정(聚奎亭)은 후원에 있는 정자 중에 가장 높은 곳에 위치하고 있으며 사모지붕은 어울리지 않을 만큼 공간적 여유가 있는 곳에 자리하고 있다. '규'는 28개의 별자리 중 글과 문장을 관장하는 별이고 '취'는 모여든다는 뜻이므로 취규정은 글 과 문장이 모여드는 정자라 할 수 있는데 우리 민족은 그리 멋이 없는 민족은 아니다.

높은 언덕에 위치하고 있는 정자이기에 마치 별이 쏟아져 내려 이 곳으로 모여드는 것처럼 보여 이렇게 짓지는 않았는지 모르겠다. 취한정(翠寒亭)은 이름대로 찬기를 느낄 만큼 시원한 곳이라는 의미로 붙여진 이름인 것 같다. 옥류천영역으로 들어서면 맨 처음 맞이하는 정자로 서늘한 분위기에서 옥류천 영역을 전체적으로 조망하기에 좋은 곳이다.

후원에는 후원답게 모임지붕이 제일 많다. 애련지 영역에 애련정이 있고 반도지 영역에 승재정, 존덕지 영역에 존덕정이, 숲속에 청심정이 있고 옥류천 영역에 소요정, 태극정, 청의정이 있다. 애련정은 홀로 차지하기엔 비교적 넓은 연못에 두 다리를 담그고 추녀를 살포시 든 채 사모지붕을 하고 서 있는 것이 애련(愛憐)하게 보인다. 애련은 주염계(周濂溪) 의 애련설(愛蓮說)에서 따온 것이다. 부용정이 막 피려고 하는 연꽃 같다면 애련정은 다 핀 연꽃 같아서 환하게 빛나며 곱고 아름답다.

모임지붕 중에 가장 정성들이고 아름다운 정자는 존덕정이다. 다른 정자가 사모지붕을 하고 있는 반면, 존덕정은 육모지붕을하고 있다. 처음에는 평면이 육각형이어서 육면정이라 했고 6개의 모퉁이라는 의미로 육우정(六隅亭)이라고 불리기도 한다. 지붕 모양이 특이하다. 굵은 두리기둥 6개를 세워 본체를 떠받치게 하고 육면의 평면에 다시 퇴칸을 두었으며 퇴칸 모퉁이마다 3개의 가는 기둥을 세워 퇴칸에도 지붕을 올려 겹지붕을 만들어 마치 중층 지붕으로 착각하기 쉽다.

큰사진보기

|

| ▲ 존덕정 다른 모임지붕 정자가 대부분 사모지붕이지만 존덕정은 육모지붕이다. 퇴칸과 겹지붕을 만드는 등 온갖 정성을 다 하였다 |

| ⓒ 김정봉 | 관련사진보기 |

관람정에서 고개를 들고 언덕을 보면 승재정이 이 곳을 내려다보고 있다. 사모지붕 추녀 끝이 가볍게 들려 있어 마치 새가 나뭇가지에 몸을 숨긴 채 날아오르려고 날갯짓을 하고 있는 듯하다. 존덕정 영역은 폄우사의 맞배지붕, 존덕정의 육모지붕, 관람정의 우진각지붕 그리고 승재정의 사모지붕까지 여러 지붕을 한꺼번에 감상할 수 있는 아름다운 공간이다.

옥류천 영역에는 소요정, 태극정, 청의정이 계곡을 따라 보기 좋게 자리하고 있다. 소요정과 태극정은 사모지붕을 하고 있고 청의정은 특이하게 초가지붕을 하고있다. 소요정은 몫이 좋은데 자리하여 여러 임금으로부터 사랑을 독차지하였다면 반듯하기로는 태극정이 제일이다.

청의정의 청의는 '맑은 잔 물결'이라는 이름으로 이 정자 주변에 직접 벼를 재배하여 백성을 헤아리려 했다. 정조실록에도 이런 기록이 남아 있다. 실록에 의하면 "영화당(映花堂) 에 나아가 승지들을 소견(所見)하였다. 이때 가뭄 끝에 반가운 비가 내렸는데, 하교하기를, "후원(後苑)의 수전(水田)은 곧 열성조(列聖朝)에 풍년(豊年)이 드는지를 관찰하던 곳인데, 비가 내린 뒤에 벼잎이 한층 파랗게 무성해졌기에 근신(近臣)과 더불어 보려고 한다"하였다.(정조 2년,1778년)

창덕궁 후원은 문화재적 가치만 있는 게 아니다. 세계문화유산으로 지정되어 있지만 외국인은 절대 느낄 수 없는 우리의 휑한 가슴을 메워 주는 곳이다. 지붕없는 집, 담없는 집, 굴뚝이 시야에서 멀어져 간 집에서 사는 우리의 뻥 뚫린 마음을 달래 주는 곳이다. 비록 사람의 냄새가 나지는 않지만 느림보 걸음으로 산책하며 우리의 정자와 우리의 건물, 우리의 지붕을 감상해 보면 짧은 시간이나마 마음이 충만해질 것이다.