|

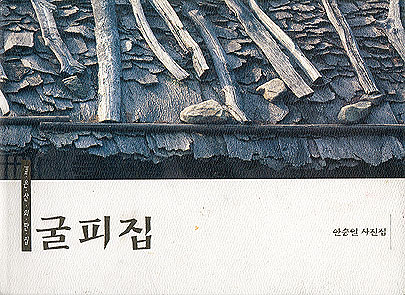

- 책이름 : 굴피집

- 사진 : 안승일

- 펴낸곳 : 산악문화(1997.2.25.)

굴피집에 살던 이용구 님과 아주머니는, 사진책 <굴피집>을 펴낸다며 열 해를 두고 뻔질나게 찾아들던 사진쟁이 안승일 님한테 이렇게 말합니다.

“이제 내가 배깥에 나가고 여게 안 살믄 저절로 읍써지지요. 저렇게 쑥밭이 되고 금방 낭구가 든단 말요. 책 나오면 나갈랴구 책나올 때만 만날 바라고 있는데… 그런게 내가 여한 사람보고도 얘기를 하고, 나의 족보를 맹글어 내온다. 제이 족보를 맹글어 내온다고 말해요. 그찮아요? 이거 후손들이, 아 옛날 할머니 할아버지들이 이런 데서 살았다. 이걸 위해서 참 자나깨나 늘 염두에 두고 있는데. 뭐, 증말로 요번에는 책이 나오긴 나오는지….”

▲겉그림굴피나무 껍질을 지붕에 얹어서 지은 '굴피집'입니다. ⓒ 최종규

사진책 <굴피집>을 한 장 한 장 넘기노라면, 이 사진책을 묶는다며 처음 찾아가던 때 모습하고, 그럭저럭 열 해가 지나가는 동안 달라진 모습이 고스란히 담깁니다. 이웃집이 하나둘 줄며 도시로 나간 자취, 꿋꿋하게 남아서 전깃불도 없는 집에서 두 늙은이가 오순도순 지내는 자국, 사람이 임자라기보다 사람이 자연 품에 한 자리 빌려서 조그맣게 옹크리고는 티끌 하나 남기지 않으며 살아가는 모습이 차곡차곡 담깁니다. 책을 처음 생각한 지 어느덧 스무 해가 지났고, 이 사진책이 나온 지 어느새 열 해가 지납니다. 지금도 강원도에는 굴피집이 있을까요. 지금도 강원도에는 ‘산골짜기’나 ‘두메산골’이라 할 만한 곳이 남았을까요. 산골짜기라면 얼마나 깊은 곳에 있는 산골일까요. 두메산골이라면 얼마나 산 안쪽으로 들어가야 하는 두메일까요. 굴피집 따위는 싫다고 하는데, 전깃불도 들어가지 않는 그런 곳에서는 살고 싶지 않다는데, 두메에서 지내면 돈도 못 벌고 온갖 재미난 물질문명도 누릴 수 없다는데, 사진책 <굴피집>은 우리한테 무엇일까요. 산골이 아닌 도시 한복판에서도 기와집은 싫다고, 조그마한 판자집은 너저분하다고, 다세대주택 다닥다닥 붙어 있는 개미마을은 께름하다고 하는데, 사진책 <굴피집>에 담긴 사람살이 이야기는 우리한테 무엇일까요. 곰곰이 생각해 보면, 나라밖에서 제 나라 전통문화나 전통집을 사진으로 담아내는 분이 뜻밖에도 많지 않습니다. 전통집을 찍는다고 해도 돈과 힘과 이름 없이 살았던 사람들 집을 담지는 않기 일쑤입니다. 돈과 힘과 이름 없이 살던 사람들 살림살이나 집을 사진으로 담을 때에는 ‘가난하고 못살고 꾀죄죄해서, 누군가 도와주어야 할 사람이거나 현대 세상에 몸을 맞추지 못한 철부지’처럼 보이는 사진으로 담는 데에 그칩니다. 자기가 찍는 사람하고 이웃으로 느끼지 못합니다. 자기가 찍는 살림집에서 자기도 발 뻗고 함께 지낼 생각을 못합니다. 먼발치 구경거리일 뿐, 살을 부대끼면서 함께 웃고 우는 길동무로 받아들이지 못합니다. 그럴싸해 보이는 사진은 넘치지만, 하하호호 웃다가 흑흑 흐느끼도록 이끄는 사진은 좀처럼 눈에 뜨이지 않습니다. 사진평론이 조금씩 늘어나지만, 옆사람과 어깨동무하고 살아가며 펼쳐내는 평론을, ‘찍힌 작품’만 살피는 평론을 넘어서서 삶을 이야기하는 평론을 찾아보기 어렵습니다. 아는 만큼 본다지만, 사는 만큼 본다고 해야 맞다고 느낍니다. 자기가 살려고 하는 만큼 느끼며 보는구나 싶습니다. 자기가 살아가려는 마음이 어떠한가에 따라서, 자기가 꿈꾸고 바라는 삶이 어떠한가에 따라서 사진감이 나오고, 사진작품이 나온다고 느낍니다. <굴피집>을 담아낸 안승일 님은, 또 이 사진책을 알아보고 기꺼이 돈을 치르고 장만해 준 분들은 무엇을 보며 어떻게 살아가는 분들일까요.

|