|

배가 인천을 떠난다. 역시 문제는 안개다. 이런 상황에서도 배가 바다를 건너 백령도까지 갈 수 있을까? 은근히 겁이 나기도 한다. 그리고 백령도에 가기만 하면 뭣하나?

"여기 인천은 그래도 이 정도지만, 백령도는 섬이라 안개 때문에 아무것도 구경하지 못하는 날이 일 년에 태반이라오."

멀미약을 사러 간 인천부두의 약국에서 들은 말이 자꾸만 생각난다. 이래서야 백령도에 무사히 당도한다 한들 무슨 소용이 있을까!

봄을 기다리듯 잠을 청하는 승객들

| | | ▲ 인천을 떠나는데 벌써 안개가 자욱하다. 바다 위를 가로질러 건설되는 다리조차 제대로 보이지 않을 지경이다. | | | ⓒ 정만진 | | 배가 바다 안으로 들어갈수록 안개는 점점 자욱해진다. 뱃고동 소리를 환청으로 들으며 남몰래 낭만을 만끽한 지 불과 10여분, 간신히 인천항을 벗어났다 싶은데 벌써부터, 말 그대로 한 치 앞도 보이지 않는다. 한 치 앞도 보이지 않는다? 한 치란 3.3cm를 말하니, 나의 과장을 지나치다고 꾸짖을 분도 계시겠다. 그러나 보고 싶은 대상을 볼 수 없으면 그게 바로 한 치 앞도 못 보는 것 아닌가.

법구경에 '미워하는 사람을 만들지 마라. 만나서 괴롭다. 사랑하는 사람도 만들지 마라. 만나지 못해 괴롭다'고 했으니, 지금이 바로 그렇다. 서해바다 넓은 야망이 보고 싶고, 백령도 하얀 속살이 보고 싶은 내 마음은 지금 안개 때문에 괴로우니, 진작에 법구경의 가르침을 깨닫지 못한 속인으로서 어찌 한 치 앞이 보일 것인가.

거기에다가, 멀미의 두려움까지 마음을 짓눌러댄다. 배를 4시간은 족히 타야 하니 멀미의 두려움에 떠는 것이야 누군들 나무랄 수 있는 일이 아니다. 특히 어촌 출신도 아니고, 섬사람도 아니어서 배를 타는 일이 10년이 한번 될까 말까 한데 어찌 두렵지 않을 텐가.

나만 그런 게 아니다. 주위를 둘러보니 승객들 중에는 눈을 감고 있는 사람들이 많다. 새벽같이 집을 나섰으니 저렇게들 머리를 뒤로 눕히는 것도 당연지사이겠지만, 아무래도 그것보다는 억지로라도 잠을 청하는 것일 게다. 시인 이성부는 '봄'을 두고 '기다리지 않아도 오고/ 기다림마저 잃었을 때에도 너는 온다'고 했지만, 지금 이 배에 탄 승객들에게는 잠이 바로 그런 것 같다. 이성부가 봄을 그렇게 기다렸듯이, 지금 승객들은 잠을 그토록 간절하게 청하고 있는 것이다.

바람이여 안개를 걷어가 다오!

| | | ▲ 백령도 용기포구에 도착한 초쾌속정의 모습. 인천으로 가려는 사람들이 안개에 파묻힌 배를 향해 다가가고 있다. | | | ⓒ 정만진 | | 인천을 떠난 배는 네 시간이 지나 이윽고 백령도 용기포(龍機浦)에 닿는다. 전에 듣기로는 배에서 내리면 검문이 실시되는데, 그 탓에 일반인과 군인이 각각 다른 문으로 하선(下船)한다고 했다. 신분증이 없으면 백령도에 들어가지 못한다고도 했다.

나는 상의 안주머니 깊숙한 곳에 넣어둔 주민등록증을 여러 번 만지작거리면서 그때마다 안도의 숨을 내쉰다. 외국 여행을 갈 때나 북한에 들어갈 때만큼 그렇게 가슴이 요동을 치지는 않지만, 그래도 여권이나 신분증이 없어서 오도 가도 못 하는 신세가 되지는 않나 싶어 내 마음은 그저 이 용기 포구에서도 불안하기만 하다.

하지만 경찰관과 헌병이 선착장에 서 있기는 해도 소문처럼 그렇게 살벌한 검문은 없었다. 일반인과 군인을 따로 하선시키기는커녕 신분증을 내놓으라는 검문도 없었다. 다 옛날 얘기인 모양이었다.

아니나 다를까, 백령도 용기포는 안개로 가득 차 있다. 포구라면 으레 배로 꽉 찬 풍경을 떠올리거나, 아니면 횟집이 줄을 선 모습을 연상하겠지만, 여기는 그저 안개뿐이다. 백령도, 안개가 문제라더니, 정말이다. 이게 바로 바다안개, 해무(海霧)다. 사전을 찾아보면, 따뜻한 해면의 공기가 찬 해면으로 이동할 때 해면 부근의 공기가 냉각되어 생기는 안개를 해무라 한다. 우리나라에서는 4~10월에 주로 나타나며, 7월에 가장 많이 발생한다. 그리고 경기만 일대와 남해 중부 해역 및 울릉도 근해에 심하고, 세계적으로는 캘리포니아 연안과 발트해에 많이 발생한다.

뭐라고? 7월에 가장 많이 발생하고, 경기만 일대가 그중에서도 심하다고? 오늘이 6월 25일이고 백령도가 경기만 들어가는 서해에 있으니, 가는 날이 장날이고 하필이면 범 아가리라고, 나는 안개가 가장 많이 발생하는 때에 맞춰, 그러잖아도 안개가 심하다는 백령도를 제 발로 찾아온 것이로구나.

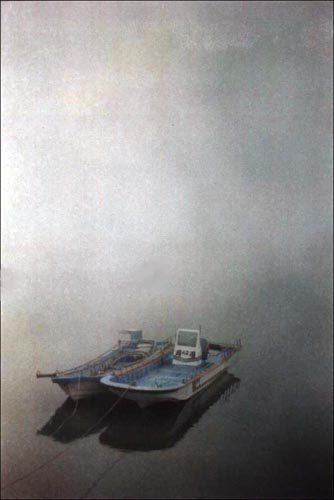

|  | | | ▲ 안개에 파묻힌 용기 포구의 배 | | | ⓒ 정만진 | 안개에 파묻히니 저절로 유행가 하나가 생각난다. 1970년에 인기를 끌었던 유행가 중에 정훈희의 '안개'다. 옆사람에게 들리지 않을 정도의 낮은 목소리로 노래를 흥얼거려본다.

"나 홀로 걸어가는 안개만이 자욱한 이 거리/ 그 언젠가 다짐했던 그대의 그림자 하나/ 생각하면 무엇 하나 지나간 추억/ 그래도 애타게 그리는 마음/ 아--- 아---/ 그 사람은 어디에 갔을까/ 안개 속에 외로이 하염없이 나는 간다/ 돌아서면 가로막는 낯선 목소리/ 바람이여 안개를 걷어가 다오/ 아--- 아--- 그 사람은 어디에 갔을까/ 안개 속에 눈을 떠라/ 눈물을 감추어라"

바람이여 안개를 걷어가 다오! 그 옛날 정훈희의 유행가를 따라부르면서 미처 공감하지 못했던 애절함을 나는 오늘에야 비로소 처절하게 마음속으로 받아들인다. 바람아, 불어라, 저 안개를 좀 걷어가 다오. 풍속이 초속 2~3m 이상이 되면 안개는 걷힌다고 한다. 그러니 '바람이여, 불어서 안개를 좀 걷어가 다오'하고 소원하는 정훈희와 나의 간절함은 아주 과학적인 것이다. 하지만, 과학은 신학을 이길 수 없다. 바람은 신의 영역이다. 불지 않는 바람을 어쩔 것인가.

영화 같은 '안개 속의 풍경'

가시거리가 1km 이상이면 안개라고 부르지 않는데, 지금은 아예 10m 앞도 겨우 보일까 말까 하다. 아무려면 한낮으로 갈수록 안개는 걷히겠지만, 햇살을 받은 환한 풍경을 보고 싶은 것이야 목적지에 도착한 나그네의 인지상정 아니겠는가. 더욱이 나는 풍경 사진 찍는 걸 취미로 하는 사람이고, 풍경 사진은 비 온 다음날처럼 공기가 청명하고 햇살이 화사할 때 유난히 잘 나오는 법인데, 대구에서 여기 백령도까지 한나절을 허위허위 달려왔으면서 정작 안개에 짓눌려 아무것도 눈에 담을 수 없게 되다니 이 무슨 봉변이란 말인가.

뿌연 안개가 깔린 언덕에 한 그루의 나무가 서 있다. 아버지를 찾아나섰다가 세상의 풍파만 겪은 남매는 두 손을 마주 잡고 그 나무에 다다른다. 그리고는 한참을 지켜보다가 이윽고 뛰어가 그 나무를 포옹한다. 마치, 자신들의 부모인 것처럼. 처연한 음악이 깔리면서 이 장면은 한 폭의 그림처럼 정지된다. 테오 앙겔로풀로스 감독의 영화 <안개 속의 풍경(Landscape in the Mist)> 마지막 장면이다.

나는 이 장면을 잊지 못한다. 무엇보다도 열네 살 불라와 그의 어린 남동생 알렉산더는 지금 국경선에 서 있고, 여권이 없는 남매는 한밤중에 몰래 쪽배를 타려 하고 있기 때문이다. 캄캄한 어둠 속, 그들을 향해 사격을 하는 국경수비대의 총소리가 들려온다. 안개가 자욱한 풍경 속에서 남매는 나무를 향해 걸어가고 있는 것이다. 감독은 말했다.

"제 영화 속에서 공통적으로 드러나는 것은 주인공들이 늘 무엇인가를 추구하고 갈망한다는 것이죠."

그렇다. 나는 지금 영화의 관객이 아니라 백령도 땅에 도착한 생생한 나그네다. 나는 백령도의 풍경을 갈망한다. 불라가 아버지에게 쓴 편지도 생각난다. "우린 당신을 본 적도 없지만 당신이 그립습니다. 만약 우리에게 답장을 보내신다면 기차소리와 함께 보내주세요." 그래, 나는 아직 백령도의 속살을 본 적이 없지만, 안개가 걷힌 후라면 뱃고동 소리와 함께 섬의 풍광을 즐기게 되리라.

| | | ▲ 안개 뜬 사곶 해변의 풍경 | | | ⓒ 정만진 | |  | | | ▲ 안개 뜬 사곶 해변의 풍경 2 | | | ⓒ 정만진 | |  | | | ▲ 안개 뜬 사곶 해변의 풍경 3 | | | ⓒ 정만진 | | 용기포 항의 배들은 안개에 묻혀 있다. 안개 속을 뛰어서 사람들은 그 유명한 사곶(沙串) 해변의 모래땅을 밟으러 달려간다. 선착장 지나자마자 통일기원 돌탑이 쌍둥이로 서 있지만 미처 사람들의 눈길을 사로잡지 못하고, 바로 그 왼편에서부터 길이 4km, 폭 150m로 평평하게 펼쳐지는 해수욕장, 세계에 단 두 곳밖에 없다는 천연 비행장 모래밭으로 사람들은 뛰어든다.

비행기가 뜨고 내리는 모래밭이라니! 과연 마을이름을 모래땅[모래 사(沙), 땅 곤(串)]이라 붙여도 전혀 모자람이 없다 싶은 생각이 든다. 이 정도 신기한 모래밭이 있는 마을의 이름을 달리 어떻게 부른단 말인가.

옹진군 홈페이지도 이 바닷가를 "용기포로부터 남포리까지 교통로로서 최고 속도로 달릴 수 있는 고속도로이며 또한 초보 운전자들의 훈련장으로, 그리고 이륜차를 비롯 기타 차량을 운전하는 교육장이 되기도 한다. 모래사장은 시멘트 콘크리트보다는 부드러우면서도 곡괭이로 파지지도 않는 특수 연질(軟質)의 모래사장이다"라고 안내하고 있다. 곡괭이로 찍어도 팔 수 없는 단단한 모래밭이라니, 고속도로로 사용되는 모래밭이라니, 비행기가 뜨고 내리는 모래밭이라니, 이 얼마나 신기한 곳인가. 아이 장정 어르신 가릴 것 없이 모두들 모래밭을 밟느라 난리다.

나이아가라 폭포를 향해 나아가 듯이...

| | | ▲ 사곶 해변을 걷는 사람들의 모습. 안개가 자욱하다. | | | ⓒ 정만진 | |  | | | ▲ 사곶 해변 모래밭 위를 유유히 다니고 있는 트럭 | | | ⓒ 정만진 | |  |  | | | ▲ 비행기가 뜨고 내리는 사곶 해변의 모래사장. 국가가 지정한 천연기념물로, 이런 곳은 세계에 딱 두 곳밖에 없다. | | | ⓒ 정만진 | 하지만, 모래밭으로 들어간 사람들은 이내 시야에서 사라져버린다. 비행기도 뜨고 내리는 모래밭이라 했는데, 도대체 사람들은 어디로 사라졌단 말인가. 거대한 비행기도 고스란히 형체를 지켜주는 사곶 모래사장이 조그마한 사람들은 왜 저리도 삼켜버린단 말인가.

정훈희는 '그 사람은 어디에 갔을까/ 안개 속에 외로이 하염없이 나는 간다'고 했지만, 나도 지금 보이지 않는 일행들을 찾아 천연비행장에서 방황하고 있다. 이게 다 안개 탓이다. 호기심에 들뜬 사람들의 순수한 동심을 사곶 천연비행장 모래밭은 피도 눈물도 없이 삼켜버린 것이다.

그러나 나는 이내 깨닫는다. 곰곰 생각해보니, 도대체 언제, 어디서 이처럼 몽환적인 아름다움을 또다시 맛볼 수 있을 것인가. 안개가 없다면, 아무리 천연 비행장이라지만 이곳 사곶 해변도 눈으로 보기에는 그저 그런 모래사장의 풍경만 보여줄 것이다. 그러나 지금은 어떤가. 모래밭을 밟고 있지만 마치 나는 지금 '안개 아가씨호(The Maid of the Mist)'에 승선한 듯한 기분이다. 겹겹으로 에워싼 안개 덕분에 내 몸은 둥둥 허공에 떠 있다. 앞은 보이지 않는다. 그래도 배는 물안개에 갇혀 눈으로는 볼 수 없는 나이아가라 폭포를 향해 나아간다. 곧 무지개가 뜰 것이다.

| | | ▲ 흔히 말하는 나아아가라 폭포는 나이아가라 폭포 중 캐나다 폭포를 말한다. (사진에 보이는 폭포는 나이아가라 폭포 중 미국 폭포다.) 캐나다 폭포로 접근하기 위해서는 ‘안개 아가씨호(The Maid of the Mist)’라는 배를 타는데 탑승 비용은 약 10달러이다. 연간 1000만 관광객이 와서 이 배 탑승료만으로 1300억원을 쓴다. 폭포 일대에 떠있는 물안개 때문에 배를 타기 전에 관광객들은 비옷을 입어야 한다. | | | ⓒ 정만진 | | 살에 와 닿는 보드라운 물안개의 감촉이 행복하다. 나이아가라에서도 그랬고, 지금 이곳 사곶 천연비행장에서도 그렇다. 그래서 불라도 말한 것이다. "하지만 우린 행복해요, 계속 가고 있으니까." 이제 백령도 여행은 시작이다.

덧붙이는 글 | 6월말에 백령도에 다녀왔습니다.

|

|