|

| | | ▲ [왼쪽] <상록수> 초간본의 속표지 [중간 위] '심훈 기념관'에 걸린 심훈 선생의 사진 액자와 명패 [중간 아래] 심재호씨 댁 [오른쪽] 심훈 시가집 원본. | | | ⓒ 박도 | |

창 밖을 내다보던 영신은 다시금 콧마루가 시큰해졌다. 예배당을 두른 야트막한 담에는 쫓겨나간 아이들이 머리만 내밀고 쭈욱 매달려서, 담 안을 넘어다보고 있지 않는가! 고목이 된 뽕나무 가지에 닥지닥지 열린 것은 틀림없는 사람의 열매다. 그 중에도 키가 작은 계집애들은 나무에도 기어오르지 못하고 땅바닥에 주저앉아서 홀짝거리고 울기만 한다.

영신은 창문을 열어 젖혔다. 그리고 청년들과 함께 칠판을 떼어, 담 밖에서도 볼 수 있는 창 앞턱에다 버티어 놓고, 아래와 같이 커다랗게 썼다.

"배우고야 무슨 일이든지 한다."

나무에 오르고 담에 매달린 아이들은 일제히 입을 열어, 목구멍이 찢어져라고, 그 독본의 구절을 바라보고 읽는다. 바락바락 지르는 그 소리는 글을 외는 것이 아니라, 어찌 들으면 누구에게 발악하는 것 같다.

중학교 때 배운 심훈의 시와 소설로 용기를 얻었다

이 글은 중학교 2학년 국어교과서에 실려있는 심훈의 <상록수>의 한 부분이다. 주인공 영신이 예배당을 빌려서 농촌아이들에게 한글 강습을 시키는 가운데 일제 주재소 주임의 방해로, 130명이나 되는 아이들 가운데 80명만 예배당에 두고 나머지 학생은 예배당 밖으로 쫓고 아이들을 가르치는 대목이다.

이밖에도 '옥중에서 어머니께 올리는 글월' 시 '그날이 오면' 등 이들 작품도 오래 전부터 지금까지 중 고등학교 교과서에 실려 있다. 그래서 우리나라 사람이라면 '심훈'이라는 인물과 그의 작품을 대하지 않는 이가 없을 것이다.

어머니!

어머니께서는 조금도 저를 위하여 근심하지 마십시오. 지금 조선에는 우리 어머니 같으신 어머니가 몇천 분이요, 또 몇만 분이나 계시지 않습니까? 그리고 어머니께서도 이 땅의 이슬을 받고 자라나신 공로 많고 소중한 따님의 한 분이시고, 저는 어머니보다도 더 크신 어머니를 위하여 한 몸을 바치려는 영광스러운 이 땅의 사나이외다.

콩밥을 먹는다고 끼니 때마다 눈물겨워 하지도 마십시오. 어머니께서 마당에서 절구에 메주를 찧으실 때면 그 곁에서 한 주먹씩 주워 먹고 배탈이 나던, 그렇게도 삶은 콩을 좋아하던 제가 아닙니까? 한 알만 마루 위에 떨어져도 흘금흘금 쳐다보고 다른 사람이 먹을세라 주워 먹기가 한 버릇이 되었습니다.

나는 중1 때 이 글을 배우면서, 글의 소재가 바로 생활 속에 있다는 것을 깨달으면서 나도 글을 쓸 수 있을 것 같다는 용기를 가졌다. 그런데 이 주옥같은 글들을 쓴 심훈 선생의 육필 원고는 우리나라에 없고, 유감스럽게 미국 버지니아 주 센터빌이라는 마을에 있다.

애초에는 충남 당진에 심훈기념관을 세워 이 육필원고를 소장하려 했으나 기념관 건립이 지지부진 좌초되자 원고 유실을 염려한 아들 심재호(71)씨가 그 원고들을 당신이 거주하고 있는 미국으로 가져갔기 때문이다.

심훈 기념관에 온 첫번째 '고국 손님'

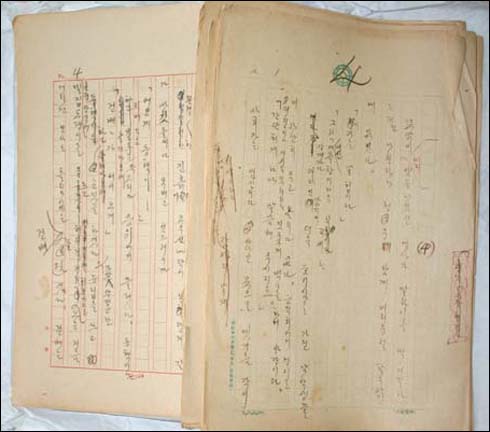

| | | ▲ <상록수> 육필원고 | | | ⓒ 박도 | | 미국의 경기 불황도 깊은 늪에서 헤어나지 못하나 보다. 나는 지난 2월 하순 한국전쟁 사진자료를 수집코자 세 번째 미국 방문 길에 올랐다. 낯익은 메릴랜드 주 칼리지파크에 있는 미국 국립문서기록보관청(NARA)을 다시 찾았는데 그 새 큰 변화가 있었다.

미 정부의 예산 절감으로 이곳 아키비스트(학예사)들이 상당수 구조 조정을 당해 NARA의 개관시간과 날짜가 대폭 줄어들었다. 2차 방문 때까지만 해도 주중 3일은 밤 9시까지 열람할 수 있었고, 토요일도 오후 4시까지 열림이 가능했는데, 올해부터는 주중에는 오후 5시까지만 문을 열었고, 토요일은 아예 문을 열지 않았다.

이런 사실을 모르고 갔던 나로서 애초 계획에 차질을 빚게 되었다. 짧은 예산과 여행 피로도를 감안하여 2주 동안만 머물기로 했기에 절대 시간 부족이었다. 하지만 어쩔 수 없이 주말을 숙소에서 쉬어야 했다.

이국의 숙소에서 이틀을 우두커니 보내자니 좀이 쑤셨다. 미국이라는 나라는 대중교통이 발달치 않아서 자기 차가 없으면 꼼짝할 수도 없다. 내 차는커녕 여태 운전 면허증도 없는 강원도 산골 서생이 잘 알아듣지도 못하는 TV만 쳐다보려니 몸부림이 났다.

수첩을 펼쳤다. 10여 명의 지인 전화번호 중 가장 연세가 많으신 심재호씨 댁으로 다이얼을 눌렀다. 전화를 받는 분은 생면부지의 심재호씨 부인이었다. 내 이름을 대자 매우 반갑게 인사를 하면서 심재호씨에게 연결시켜 주었다.

심재호씨는 마침 2007년 3월 1일, 당신 집에 '심훈 기념관'을 열었다면서, 내가 고국에서 온 첫번째 손님이 되겠다고 곧장 초대했다.

박은식과 심훈, 그리고 그 후손들

| | | ▲ 서예가 이철경씨가 쓴 '그날이 오면' | | | ⓒ 박도 | | 이튿날 나를 도와주시는 박유종 선생 차로 버지니아주 센터빌을 찾았다.

495번 워싱턴 DC 순환도로와 95번 남북 고속도로를 1시간 남짓 달린 끝에 버지니아 센터빌 조용한 주택가에 이르렀다. 미국의 주택들은 집 앞에 일정한 규격의 글씨로 번지를 붙여놓았기에 한번 묻지 않고도 쉽게 집을 찾았다. 아담한 2층 집이었다. 집 안에서 차소리를 듣고 내외가 현관문을 열고서 영접했다. 일흔을 넘긴 부부는 나이에 맞게 곱게 늙어 있었다.

동행 박유종씨가 백암 박은식 선생 손자라고 하자 심재호씨는 더 없이 반가워했다. 심훈 선생도 독립운동가로서 한 때 북경의 우당 이회영 댁에 기숙하면서 단재 선생과 교유하기도 하고, 상해 임시정부를 드나들면서 백암 선생을 사사하기도 했다고 선대의 인연을 말했다.

'심훈 기념관'답게 거실에는 온통 심훈 선생의 사진과 관련 사진 원고 책자들로 꽉 찼다. 그 동안의 사정을 어슴프레 아는 나에게 심재호씨가 입을 뗐다.

"책장과 원고함, 가방 속에서 잠자고 있던 아버님의 유품들을 모두 꺼냈어요. '심훈 기념관'이 꼭 클 필요는 없지요.”

곁을 지키던 부인 설도섬(70)씨가 보충 설명을 했다.

"아버님이 남긴 작품의 원고가 거의 다 남아 있어요. 그 까닭은 복사기도 없던 그 시절, 아버님이 원고를 쓴 뒤 후일을 대비해서 신문사나 잡지사로 보내기 전에 한 벌 따로 써두셨습니다. 그렇게 철저히 사셨기에 젊은 날 일찍 돌아가셨나 봐요."

| | | ▲ 심훈씨 유족(왼쪽부터 손녀 심영민씨, 셋째 아들 심재호씨, 자부 설도섬씨). | | | ⓒ 박도 | | 하지만 그렇게 쓴 원고도 해방과 한국전쟁을 거치며 흩어져 버렸다. 심재호씨가 <동아일보> 기자가 된 이후 그런 사실을 알고는 십수 년 동안 수소문해서 다 찾았다고 했다.

내가 벽에 걸린 낯익은 글('그날이 오면')과 글씨에 눈길을 주자 그 액자에 담긴 사연을 얘기했다.

"저 시 '그날이 오면'은 이철경·이각경 두 자매가 각기 썼습니다. 한 분(이철경)은 남쪽에서 여성 서예가의 제1인자였고, 또 다른 한 분(이각경)은 북녘에서 제1인자였지요. 이각경씨가 쓴 액자는 큰 딸(심영주)이 소장하고 있어요."

두 분과 심훈 선생은 인척 관계로 잘 아는 사이라고 했다. 곧 가까이 산다는 둘째 따님 심영민씨가 우리를 접대하기 위해 일부러 왔다. 거실에서 둥글레차를 한 잔 마시고 2층 서재로 올라갔다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 2회로 나누어 올립니다. 심훈기념관 연락처는 1-703-815-2098 입니다.

|

|

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고