|

올해 1월 1일부터 경복궁의 관람료가 3배나 껑충 뛰어 올랐다. 듣자하니 조선왕조의 정궁인 경복궁을 세계문화유산인 창덕궁과 더불어 '고품격'(?) 궁궐로 자리매김하려는 의지의 표현이라는데, 1990년 이후 거듭된 경복궁 복원사업의 결말이 정말 이런 것인가 싶어 좀 혼란스럽다. 문화유산의 대중화라고 하여 어느 때는 학생과 청소년들을 몽땅 무료입장시키더니, 이제는 느닷없이 그걸 완전히 뒤집는 정책이 옳은 것이라고 하니까 어느 장단에 맞춰야 하는지 헷갈리지 않을 도리가 없다.

도대체 우리 시대에 궁궐이라는 존재는 어떠한 의미를 지니는 것이며 또 어떻게 정리되어야 하는 것일까? 누구는 봉건시대의 유물로 폄하하는 이들도 있을 테고, 반면에 지금이라도 서둘러 바로 세워 위엄을 갖춰야 할 문화유산이라고 여기는 이들도 적지 않겠지만, 사람마다 생각이 다른 것을 두고 뭐라고 탓할 일만은 아닌 것 같다.

어쨌거나 오늘을 살아가는 여느 사람들에게는 민족의 자존이랄지 권위의 상징이랄지 뭐 그런 것보다는 그저 나들이의 대상인 '고궁(古宮)'이라는 의미가 아직은 더 많이 남아 있는 것이 현실이 아닌가 싶다. 솔직히 말하면 그게 무심한 우리네가 살아가는 어쩔 수 없는 세속의 모습이라 할 수 있을 것이다.

의식하건 아니건 간에 궁궐이 경외와 금기의 대상이라는 관념이 깨어진 지는 참 오래되었다. 딱히 그 연원을 가려내기 어려울 만큼 일찍부터 경복궁은 그저 관람의 대상이었고 또한 갖가지 행사와 연회와 행락이 마구 뒤섞인 공간이었다. 가령 <매일신보> 1910년 11월 16일자에는 '경복궁 관람료'라는 제목의 기사에 다음과 같은 내용이 들어 있는 것이 보인다.

"경복궁 관람료는 자래(自來)로 대인(大人)에 10전(錢)이오 소아(小兒)에 5전이더니 금일(今日)부터는 대인에 5전, 소아에 3전으로 저감(低減)하였다더라."

|  | | | ▲ <매일신보> 1912년 11월 5일자에는 경성일보와 매일신보가 주최한 '국화관상대회'에 관한 내용이 들어 있는데, 관련기사에는 며칠 전에 세상을 떠난 "명치천황의 어진영을 근정전에 봉안하고, 테라우치 총독이 우선 이곳을 참배하였다"고 적어 놓은 구절이 보인다. 사진에 보이는 장면은 경복궁 흥례문 앞에 국화관상대회의 구경꾼들이 몰려든 풍경이다. | | | 말하자면 그 이전부터 경복궁은 이미 관람료를 받고 배관(拜觀)을 허용했던 공간이었다는 뜻이다. 다만 그렇게 만든 주체가 다름 아닌 식민통치자들이었다는 사실이 바로 문제라면 큰 문제였겠지만 말이다.

아닌 게 아니라 지금 시대에 그 많은 돈을 들여 그토록 궁궐을 번듯하게 복원할 필요까지 있느냐고 따지고 싶은 마음이 굴뚝같은 사람이 있다손 치더라도 그가 끝내 잠자코 입을 닫고 마는 것은 궁궐을 헐어내고 망친 당사자가 이들 식민 통치자였다는 사실을 의식하고 있기 때문이 아닌가 싶다. 만약에, 정말로 만약에 우리가 우리 스스로의 손으로 마지막 임금을 옥좌에서 끌어내리는 역사를 가졌더라면, 궁궐을 바라보는 관점이 지금과는 많이 달라졌을 것이 틀림없다.

그렇다면 일제강점기를 거치는 동안 경복궁에 대한 파괴와 훼손은 과연 어느 정도에 이르고 있었을까?

"전국민력을 다하여 건축하고 몇 십 년래로 존엄지지로 중히 여기던 경복궁이 을미년 이후로 참혹히 됨은 모두 아는 바이어니와 궁내부에서는 그 궁전 사천여 간을 방매훼철하고 큰 공원을 건축할 차로 본월 9일과 10일에 경매하였는데 원매자가 한일인 중에 80여명이 되었으나 그 중 10여명에게 방매하기로 허락하고 값은 매간에 십오환으로부터 이십칠환까지요, 그 중 삼분일은 일인 북정청삼랑이가 사기로 계약하였는데 북정청삼랑은 척식회사 총재 우좌천의 첩의 족속이라 혹시 우좌천이 그자를 시켜 산 듯하다더라."

이 내용은 <대한매일신보> 1910년 5월 1일자(국문판)에 '경복궁 없어지네'라는 제목으로 수록된 기사의 전문이다. 이걸 보면 이른바 한일합방이 이뤄지기 직전부터 이미 경복궁 일대의 훼철은 진행되고 있었음을 짐작할 수 있다.

알고 봤더니 이 일을 추진했던 인물은 소네 통감의 아들인 소네 유오(曾彌尤男)였으며, 그 이유도 이미 '용도폐기'된 궁궐의 궁사(宮舍), 원랑(院廊)을 헐어내고 그 자리에다 공원을 설치하고 묘목경작지로도 활용하겠다는 계획이었던 것으로 확인된다. 우리가 익히 아는 주요 전각(殿閣)만을 남기고 경복궁 전역이 마치 벌판처럼 바뀌어간 것이 바로 이때부터의 일이었다.

1911년 조선총독부가 경복궁 관할권 완전 접수

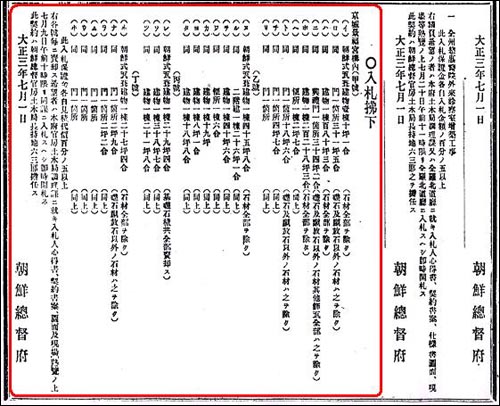

| | | ▲ <조선총독부 관보> 1914년 7월 3일자에는 '경복궁 구내 와용건물(瓦茸建物)'에 대한 '입찰불하공고'가 수록되어 있다. 1915년 조선물산공진회의 사전정지작업으로 이뤄진 이때의 입찰불하에 따라 흥례문 구역과 동궁지역(즉 자선당, 비현각, 시강원 등)은 모두 사라지고 말았다. | | | | 그리고 더욱 극적인 변화는 1911년 이후에 벌어진다. 이는 조선총독부가 경복궁의 관할권을 완전히 접수한 것이 계기가 됐다. 이에 관해서는 <경남일보> 1911년 5월 29일자에 수록된 '경복궁인계료(景福宮引繼了)'라는 기사를 통해 그 내역을 살펴볼 수 있다.

"경복궁은 종래(從來)로 이왕가(李王家)에서 관리하야 일반에게 관람케 하는데 이왕가에서는 유지급기타(維持及其他)에 다대(多大)한 경비를 요(要)함으로 금회(今回) 총독부에 인계하야 거십구일(去十九日)에 기(其) 수수(授受)를 종료하였다는데, 총독부에서는 당분간은 종래와 여(如)히 일반의 종람(縱覽)을 허(許)하고 우(又) 공공적 단체 등의 회집(會集)에 사용할 경우에 대여(貸與)할 방침이라더라."

이보다 한 달 앞선 <경남일보> 1911년 4월 19일자에는 '경복궁 인계설(景福宮引繼說)'이라는 기사가 들어 있는데, 여길 보면 이 시기에 이미 경복궁을 총독부 청사 건립부지로 점찍어 두고 있었던 사실이 그대로 드러난다.

"별항(別項)과 여(如)히 총독부 각 청사는 목하(目下) 증축중인 왜성대(倭城臺)로 집중하는 건축공사는 임시응급의 가건축(假建築)에 불과하고 총독부 본청건축(本廳建築)은 의회(議會)의 협찬(協贊)을 경(經)하야 대대적 설계로 경복궁을 수용(收容)할 터이나 경복궁은 원래 이왕전하(李王殿下)의 소유(所有)로써 자유처분키 불능(不能)함으로 선반(先般) 당국자와 이왕직(李王職) 간에 협의하야 총독(總督)에게 인계의 수속을 기(旣)히 종료하였다더라."

장차 조선총독부 청사가 들어서는 경복궁 흥례문 일대는 1914년 7월이 되어 정리가 이루어졌다. 표면적으로는 1915년 가을에 개최될 예정인 조선물산공진회를 위한 사전정비와 전시관건립이라는 이유가 내세워졌으나, 곧바로 그 이듬해인 1916년 6월 25일에 결국 그 자리에서 총독부 청사의 건립을 위한 지진제(地鎭祭)가 열린 것을 보면 애당초 그 속내가 어디에 있었는지는 충분히 짐작할 만했다.

| | | ▲ <매일신보> 1915년 7월 6일자에 수록된 '공사중'인 조선물산공진회장 전경이다. 광화문 위에 올라가 촬영한 것으로 흥례문 구역을 포함하여 경복궁 일대를 헐어낸 황량한 풍경이 한 눈에 들어 온다. | | | | 1915년의 '시정오년기념 조선물산공진회(始政五年記念 朝鮮物産共進會)'는 그네들이 조선을 지배한 지 5년이 되는 해를 기념하고 식민통치의 업적을 자랑하기 위해 개최한 대규모 박람회였다. 이 바람에 그나마 남아 있던 강녕전, 교태전, 수정전, 사정전, 근정전과 같은 전각들은 모조리 근대문물의 전시공간으로 변했고, 마치 물 만난 고기처럼 구경거리를 찾아 밀려든 관람객도 무려 백만 명을 웃돌 정도였다.

상황이 이러하다 보니 말이 궁궐이었지 경복궁이 더 이상 궁궐의 기능과 위상을 이어나갈 여지는 거의 없었다. 이곳은 이미 아무나 드나들 수 있는 유흥과 오락의 공간으로 전락하고 말았던 것이다.

그리고 이러한 일은 조선물산공진회만으로 그치질 않았다. 일제강점기를 통틀어 경복궁이 박람회장으로 사용된 경우는 여섯 차례가 넘었다.

우선 1915년의 '시정오년기념 조선물산공진회' (조선총독부 주최)가 있었고, 그 이후 1923년의 '조선부업품공진회' (조선농회 주최)가 있었고, 곧이어 1925년의 '조선가금공진회' (조선축산협회 주최)가 있었고, 다시 1926년의 '조선박람회' (조선신문사 주최)가 있었고 또 1929년의 '조선박람회' (조선총독부 주최)를 거쳐 맨 나중에는 1935년의 '조선산업박람회' (조선신문사 주최)가 있었다.

개중에는 경복궁 권역의 전부가 박람회장으로 사용된 적도 있었는가 하면 또 보조박람회장 정도의 의미로 일부만 사용된 경우도 없지는 않았으나 이러한 일이 거듭될 때마다 숱한 사람들이 무시로 궁궐을 드나드는 확실한 계기가 되었던 것만큼은 분명하다.

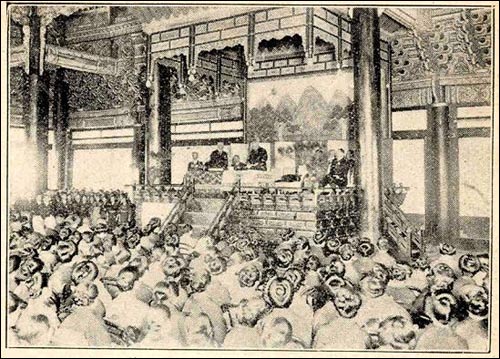

| | | ▲ 1923년 조선부업품공진회 당시에 사이토 총독이 경복궁 근정전에서 포상식수여식을 거행하는 장면이다. | | | | 이것 말고도 경복궁 일대는 툭하면 무슨 전람회다 품평회다 운동회다 봉축행사다 하는 기념행사들이 벌어졌고, 특히 1918년 창덕궁 화재로 인해 강녕전과 교태전마저 뜯겨나간 이후에 이곳이 궁궐이었다는 흔적을 겨우 간직하고 있던 경회루나 근정전조차도 온갖 자질구레한 연회와 기념식과 각종 대회가 벌어지는 단골장소로 활용되었던 사례들은 역시 정말 수두룩했다.

물론 1915년의 조선물산공진회 때 개회식과 폐회식이 벌어진 곳은 당연히 경복궁 근정전이었고, 그 후에 벌어진 1923년의 조선부업품공진회나 1929년의 조선박람회 때도 예외는 아니었다. 테라우치 총독이나 사이토 총독은 그때마다 근정전 안에 차려진 단상에 올라 행사를 치러내곤 했다.

일본 총독들 근정전 용상 자리서 행사 주제

근정전 안의 단상이란 다름 아닌 임금의 자리 즉, 용상이 있던 곳이었다. 그래도 경복궁 근정전하면 명색이 조선왕조의 핵심공간이 아니었던가 말이다. 하지만 참으로 서글프게도 이처럼 용상에 오른 조선총독의 모습은 일제강점기가 지속되는 내내 그리 낯선 풍경이 아니었다.

| | | ▲ 1929년 조선박람회 때 경복궁 근정전에서 벌어진 폐회식에서 사이토 총독이 훈시하는 장면이다. | | | | 그런데 경복궁 근정전의 용상에 오른 것은 역대 총독들만이 아니었다. 혹여 황당한 얘기로 들릴지는 모르겠지만, '순직경찰관'의 혼령들도 그 자리의 주인공이었다. 알아듣기에 편하게 말하면, 예나 지금이나 우리들이 흔히 '왜놈 순사'로 불러왔던 바로 그들을 위한 제단(祭壇)이 곧 근정전의 용상이었다.

그것도 무려 20년 가까이나 지속된 일이었다. 이른바 '순직경찰관초혼제'라고 하는 것이 해마다 꼬박꼬박 경복궁 근정전에서 치러지고 있었고, 그때마다 근정전의 용상은 죽은 일본인 경찰과 조선인 하수인의 영혼을 합사하거나 위로하는 공간으로 사용되었던 것이다.

여기에 나오는 '순직경찰관초혼제(殉職警察官招魂祭)'는 구체적으로 누구를 위한 것이었으며, 또 언제부터 시작되었던 것일까? 그리고 이러한 초혼제가 경복궁 근정전에서 처음 벌어진 때는 과연 언제였을까?

|  | | | ▲ <매일신보> 1916년 4월 18일자에는 이른바 '순직경찰관초혼제'에 관한 기사가 수록되어 있다. 이날의 행사에서는 통감부 설치 이후 순직한 헌병과 경찰관 119명의 영혼에 대한 제사가 이뤄졌다. | | | 이에 관한 것으로 가장 빠른 기록은 <매일신보> 1916년 4월 18일자에 수록된 '순직경관의 영혼을 위하여, 16일에 성대한 초혼제를 설행'이라는 기사가 아닌가 싶다.

여기에는 1905년 한국통감부 설치 이래 직무에 죽은 헌병과 경찰관 119명에 대한 초혼제가 헌병대사령부에서 테라우치 총독 이하 다수의 관헌과 유족들이 참석하여 성대히 거행되었다고 전하고 있다. 그리고 설명을 덧붙이길 순직자들은 "전부 통감부 설치 당시와 병합 당시의 소요사건과 폭도에게 죽은 자이라더라"고 적어놓은 구절이 눈에 띈다. 뒤집어 말하면 이들은 우리 의병들에 의해 죽은 자들이라는 얘기이다.

그런데 이 초혼제는 일회성 행사였는지 그 후 몇 년간은 이에 관한 흔적을 전혀 찾아볼 수 없다. 그러다가 '순직경찰관초혼제'가 다시 등장하는 것은 1921년 4월의 일이다. <조선> 1921년 5월호에는 이때의 행사에 대해 다음과 같이 적고 있다.

"관내에 있어서 순직경찰관 54명의 초혼제는 4월 26일 오전 9시부터 남산공원음악당 전의 광장에 설치된 재장(齋場)에서 행해져 정각 가까이 이왕전하어대배(李王殿下御代拜) 이병무 중장(李秉武 中將), 이강공전하어대배(李堈公殿下御代拜) 어담 중좌(魚潭 中佐), 사이토 총독(齋藤 總督), 미즈노 정무총감(水野 政務總監), 오바 군사령관(大庭 軍司令官), 이완용 후작, 송병준 백작, 기타 칙임, 주임 문무관 및 유족 내빈 다수 재장에 들어와 악사(幄舍)에 자리하고 경기도 경찰관 300명이 제단에 대해 정렬하여...... (하략)"

여기에 나오는 54명이라는 수치는 별다른 표시가 없으나, 아마도 1910년 이후의 순직경찰관을 집계한 것인 듯하다. 그리고 이 초혼제는 그 직전일인 1921년 4월 25일에 조선호텔에서 창립총회를 가진 조선경찰협회(朝鮮警察協會)가 주최한 행사였다. 이것이 계기가 되어 해마다 새로 발생한 순직자들을 합사하는 동시에 이들을 위한 '순직경찰관초혼제'를 정례적으로 개최하였다.

그러니까 1921년 4월 26일에 있었던 '순직경찰관초혼제'는 '제1회'가 되고 일제가 패망될 때까지 이러한 초혼제는 한 번도 거르지 않고 계속되었던 것으로 확인된다. 그런데 문제는 이 초혼제가 거행된 장소였다.

근정전, 독립군과 싸우다 죽은 경찰 등 ‘순직경찰관초혼제’ 장소로 사용돼

초기에는 남산공원 광장, 왜성대, 광화문경찰관강습소 등이 골고루 행사장으로 이용되었으나 1926년 7월 4일에 열린 제6회 순직경찰관초혼제 때는 처음으로 경복궁 근정전에서 이뤄졌다. 그리고 이듬해인 1927년에는 막 준공된 조선총독부 청사 대홀에서 열렸다가 다시 1928년부터는 경복궁 근정전으로 되돌아 왔으며, 그 후로는 줄곧 이곳에서 어김없이 초혼제가 개최되었던 것이다.

| | | ▲ <조선> 1935년 5월호에는 경복궁 근정전 내에서 벌어진 '순직경찰관소방수초혼제'의 광경을 수록하고 있다. 임금의 자리인 용상이 '왜놈 순사들'의 제단으로 변해 버린 지는 이미 오래 전의 일이었다. | | | | 그때마다 근정전의 용상은 이들의 영혼을 달래기 위한 제단으로 개조되었음은 물론이다. 1935년부터는 '순직소방수'에 대한 초혼제도 순직경찰관초혼제에 곁들여 함께 거행되기 시작했으나, 개최장소의 변화는 전혀 없었다.

그렇다면 일제강점기를 통틀어 순직경찰관초혼제와 순직소방수초혼제에 합사된 순직자들의 인원은 도대체 어느 정도의 규모였을까?

이에 대해서는 별도의 통계표를 작성할 공간은 없으나 대략 5년 정도의 간격으로 훑어보면, 그 내역은 이러했다.

우선 제1회였던 1921년에는 초혼제에 모셔진(?) 순직자가 54명이었고, 1925년에 가서는 140명으로 늘어났으며, 1930년에는 순직경찰관의 숫자는 205명에 이르고 있었다. 다시 1935년에는 순직경찰관이 259명에다가 이해부터 함께 초혼제가 이뤄진 순직소방수의 숫자가 27명이었으며, 1940년에는 순직경찰관과 순직경방직원(즉 순직소방수)가 각각 306명과 42명이었다.

그리고 기록으로 확인 가능한 마지막 사례는 1943년의 '순직경찰관경방직원초혼제'인데, 경찰관과 경방직원의 숫자가 구분되어 있지 않으나 모두 합쳐 448명이었던 것으로 적혀 있다. 식민지 조선의 안녕과 질서를 위해 목숨을 바친 경찰관과 소방수의 숫자가 그렇다는 것인데, 이를 평균치로 계산해보면 해마다 십수 명 정도의 '순사'들이 숨져 나간 것으로 파악된다.

새삼 설명을 달 필요도 없이, 많은 경우에 그네들이 '비적(匪賊)'이라고 부르던 독립군이 그 상대였을 것이다. 해마다 죽은 '왜놈 순사'들을 극진히 모시는 초혼제를 지켜보는 숱한 조선 사람들의 심정은 어떠했을까?

이에 관해서는 <동아일보> 1923년 5월 21일자에 설의식 기자가 적은 '수원사건(水原事件)에서 김상옥사건(金相玉事件)까지, 허다참극(許多慘劇)의 와중(渦中)에 순직했다는 경관이 사십륙 명, 그 중에는 조선사람도 열 아홉'이라는 글을 옮겨보는 것으로도 충분할 것 같다.

"늦은 봄비가 개일 듯 말 듯한 작일 왜성대(倭城臺)에서는 조선경찰협회(朝鮮警察協會)의 주최로 소위 순직경관(殉職警官)의 초혼제(招魂祭)를 거행하였다. 그리하여 초혼의 제물을 받는 그들 중에는 전염병(傳染病)의 예방에 종사하다가 병이 들어 죽은 자도 있으며 저희들끼리 격검(擊劍)연습을 하다가 맞아 죽은 자도 있으며 물에 빠진 사람을 건지려다가 죽은 자도 있고 강도(强盜)나 절도(竊盜) 범인을 잡으려다가 죽은 자도 있고 그리고 또 한 가지는 무수한 조선독립단(朝鮮獨立團)들을 죽이다가 다시 독립단들의 들쳐오는 총칼에 맞아 죽은 자도 있다.

그리하여 독립단의 손에 죽어 버린 자는 전체 일백 한 사람 중에서 마흔 여섯 사람이나 되며 다시 그 중에서 열 아홉 사람은 조선의 아비를 모시고 조선의 아들을 거느린 조선사람이다. 그리하여 조선의 독립을 위하여 힘쓰는 독립단과 또는 독립에 관한 사건으로 싸우다가 죽은 자는 지금으로부터 사 년 전 삼월 일일 탑골공원(塔洞公園)에서 독립만세(獨立萬歲) 소리가 일어난 지 스물 일곱째 날 세계의 이목을 놀라게 하고 사람의 피가 끓게 한 수원의 참사(水原慘事) 당시에 약한 주먹에서 날리는 백성들의 돌팔매에 맞아 죽은 일본인 순사부장(巡査部長)을 비롯하여 금년 1월 17일 새벽 시내 삼판통(三坂通)에서 김상옥(金相玉)의 육혈포에 맞아 죽은 일본인 순사부장 전촌(田村)으로 끝을 마치었다. (중략)

이와 같이 일백 한 명의 죽은 자를 위하여 그 남은 혼(魂)을 불러주는 자의 정성에는 조선사람이나 일본사람의 구별이 없이 또는 전염병을 예방하다가 죽었든지 독립단을 죽이다가 죽었든 지의 구별이 없이 오직 사람으로의 최후의 목숨을 버린 그를 위하여 설워하는 줄을 아는 사람도 역시 그 '사람으로의 죽음'을 위하여 가석히 여기는 동시에 그 일이 명의 경관들이 죽어 넘어진 벌판에 다시 기백천 '사람'의 죽음이 깔렸음을 과연 기억할는지, 일 백 한 명의 죽음은 초혼의 제물을 받치는 자나 있거니와 궂은 비에 추추히 우는 기백천의 영혼은 부칠 곳이 어디인가?"

순직경찰관 한 사람의 죽음 너머에는 수백, 수천의 불쌍한 영혼이 있었을 거라는 지적은 그리 틀린 말이 아닐 것 같다. 그런데 이러한 순직경찰관들의 영혼을 위로하고 제사를 지낸 자리가 하필이면 경복궁 근정전이었으니 까딱했더라면 이곳이 조선의 야스쿠니 신사로 굳어질 뻔했던 것인지도 모를 일이었다. 이를테면 수난의 역사치고는 참으로 고약하고도 수치스런 대목이라 하지 않을 수 없을 것이다.

그런데 말이다, 경복궁이 겪은 이러한 수난의 역사만 아니었다면, 그리고 그것이 식민통치자들에 의해 저질러진 짓만 아니었다면, 오늘날 우리가 궁궐의 의미를 되새기는 생각의 틀이나 보는 눈이 지금보다는 훨씬 더 자유로울 수 있지 않았을까?

덧붙이는 글 | 이른바 '순직경찰관초혼제'의 연도별 (1921~1943) 개최일자 및 장소, 관련자료의 목차 등은 다음카페 '일그러진 근대 역사의 흔적(http://cafe.daum.net/distorted)'에 따로 정리되어 있으므로 이를 참고하실 수 있습니다.

|

|