억새꽃이 오라고 하지도 않았는데

명절날 선물 꾸러미 하나 들고 큰고모 집을 찾듯

해진 고무신 끌고 저물녘 억새꽃에게로 간다

(중략)

억새꽃도 알고 보면 더 멀리 떠나고 싶은 것이다

제 속에서 뽑아올린 그 서러운 흰 뭉치만 아니라면

나도 이 저녁 여기까진 오지 않았으리

시 낭송가가 들려주는 <억새꽃>를 듣고 있는 시인의 얼굴에는 첫 설(雪)을 담은 잔잔한 겨울미소가 그윽했다. 어느 해인가, 유강희 시인을 만나고 그의 시집을 읽었을 때, 미소년같은 그의 첫인상을 보았다. 그때의 인연으로 작은책방지원사업 '시인과의 만남'에 유 시인을 초청한 날(11월 17일)은 마침 군산에 첫눈이 내렸다.

큰사진보기

|

| ▲ 유강희시인과의 만남-예스트서점11.17(금) 첫눈 내리는 날, 동심처럼 맑은 시인을 만난 독자들 |

| ⓒ 박향숙 | 관련사진보기 |

전북 완주출생, 1987년 <서울신문> 신춘문예에 시 '어머니의 겨울'이 당선되어 등단했다는 그는 시집 <불태운 시집>, <오리막>, <고백이 참 희망적이네>와 동시집 <오리 발에 불났다>, <지렁이 일기 예보>, <뒤로 가는 개미>, <손바닥 동시>, <달팽이가 느린 이유> 등을 펴냈다.

어린이와 같은 동심의 마음으로 시를 쓰는 시인으로 알려져 있다. 특히 '손바닥동시'라는 용어를 대중들에게 들려준 유 시인은 누구든지 자신의 손바닥에 쓸 수 있는 쉽고 재밌는 시의 세계를 알려준다. <손바닥동시>(창비, 2018)에 나오는 모든 시가 3줄로 된 짧은 시구이며 마치 어린이들이 쓴 것 같은 참신함과 기발한 상상력이 돋보이는 시들이다.

<첫눈>의 구절 – 너랑 있을 때 / 처음 맞는 눈, / 그 밖엔 모두 흰 눈

<의자>의 구절 – 맨바닥에 앉는 / 그늘이 안쓰러워 / 나무 아래 둔다

<겨울 보름달>의 구절 – 까만 양말에 / 똥그란 구멍 / 꿰매 주고 싶은

말랭이마을 잔치로 매월 1회 책방체험 활동으로 어린이들과 '시화캔버스작품만들기'를 하는데, 유 시인의 <손바닥 동시> 책은 작품으로 쓰여지는 동시 1위 책이다. 아이들 눈에 가장 쉽고 재밌게 읽혀지는 시 임에 틀림없고, 더불어 학부모들이 자녀들의 동시 짓기에 도움을 줄 수 있는 책으로 강추한다.

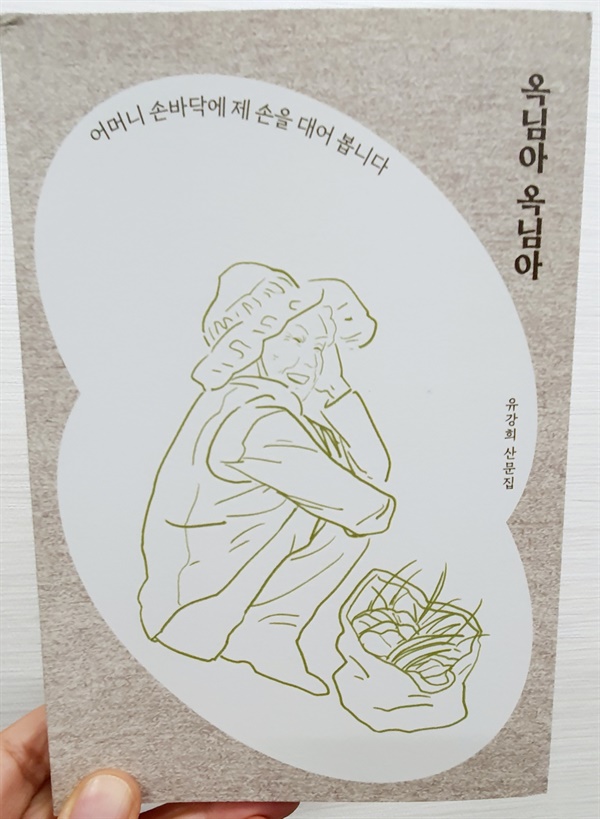

이번 '시인과의 만남'에서 들려준 이야기는 동시 이외에 유시인의 첫 번째 산문집 <옥님아 옥님아>(걷는사람, 2023.10)에 대한 말로 시작했다. 그의 어머니, 최옥임 여사(87)에 대한 이야기를 쓴 글로, 작가생활 40여년 만에 처음으로 '엄마' 이야기를 썼다며, 그의 말끝에 눈물이 맺히고 급기야 청중들의 코끝을 시리게 했다.

"얼마 전 결국 어머니를 요양원에 모셨지요. 아무리 가까운 곳이라 해도 직접 모시지 못하고 어머니를 두고 오는 저의 죄의식. 어떤 말로도 표현할 수 없었습니다. 이 산문집은 10여년 전부터 어머님의 기억이 총총하실 때 들었던 이야기를 메모 형식으로 간직하다가, 작년부터 어머니의 삶에 변화가 생기는 것을 보고 마음이 급해졌어요. 올봄에 책을 출간하기로 맘을 먹고 어머님 계실 때 꼭 안겨드리고 싶어서 마무리를 했습니다."

책의 부제로 '어머니 손바닥에 제 손을 대어 봅니다'가 보인다. 한 장을 넘기면 또 다른 부제처럼 손바닥 그림과 함께 글이 나온다. "어머니 최옥임 님의 손바닥에 제 손을 대어 봅니다" 글 아래 마디가 굽은 작은 손 등 그림, 바로 유 시인 어머니의 실제 왼손 윤곽이다. 아마도 책을 접한 독자라면 누구나 한번쯤 이 손 윤곽에 자기의 손을 대 보았을 것 같다.

큰사진보기

|

| ▲ 유강희 시인 첫 산문집 <옥님아 옥님아> 시인 아들과 주고 받는 87세 어머님의 구수한 전북 사투리가 참 맛있다. |

| ⓒ 박향숙 | 관련사진보기 |

주름으로 가득 덮혀 있을 어머니의 손위에 시인 역시 손을 포개고 그의 가슴은 무어라고 말했을까. '생명심-생명과 동심의 합성어'를 넣어 글을 쓴다는 그는 아마도, 그의 생명의 근원인 어머니, 가없는 거룩한 애정을 보여준 어머니에 대한 존경과 사랑을 전하고 싶었을 것이다.

평생을 단 하루도 거르지 않고 새벽마다 정화수 한 그릇을 떠 놓고 기도했다는 어머니의 정성 가득한 물을 마시며 살아온 유 시인. 이제는 어머니가 정화수를 직접 놓지 못하는 안타까움을 시인만의 따뜻한 시선으로 풀어낸다.

어릴 적, 어머니가 국수를 삶을 때면 나는 그 옆을 기웃대다가 뜨거운 줄도 모르고 아직 설익은 국수를 건져 먹곤 했다. 간이 덜 빠진 짭조름한 국수 특유의 맛. 내 눈엔 지금 올이 다 빠진 오래된 소쿠리가 떠오르고, 그 안에 무슨 설운 동물처럼 타래타래 똬리를 틀고 앉아 있는 하얀 국수가 떠오른다. 삿됨이라곤 하나 없을 것 같은 순한 눈망울의 국수타래. - 1부 첫 면

가능한 어머니의 사투리 말을 그대로 담으려고 했다는 시인. 그가 어머니와 주고받는 투박하며 정겨운 대화법은 참으로 소담스럽고 온유하다.

- 우리 집에서 검은 소를 키웠다면서요?

그건 잘 모르겄는디, 외갓집으선 소허고 뒤아지를 키웠제.

어머니가요?

암, 망태 끈을 머리에 매고 다님서………….

인공 때는 빨치산들이 와서 소를 다 잡아먹었다면서요?

니야 내야 없이 다 잡았어. 큰방은 빨치산들이 살고 골방에서 우리가 살았어. - 67쪽

시인의 아버지가 군대 갈 때 불렀다는 어머니 노래, 오랜 세월 속에서도 녹슬지 않고 흘러나온 노래는 아들과의 사부작거리는 대화 속에서 빛이 되었다.

전상의 무슨 죄로 여자가 되야서 / 남의 집에 가란 말을 / 누가 지었소

산도 설고 물도 설은 / 영암 땅에로 / 부모 형제 이별하고 / 저는 왔어요

오자마자 소집영장 / 두 손에 받아 내가 만일 / 남자라면 대신 가겄소

근디 이런 노래를 그땐 다 불렀어요?

아녀. 딴 사람덜은 못 혔어. 나만 혔지. 내가 지어 갖고 부른 거여.

어머니가 이 노래를 자청해서 부른 건 아니지요?

항. 동네 청년 열댓 명이 우리 집에 와서 나보고 허란게로 혔지. - 103쪽

유강희 시인은 첫 산문집 <옥님아 옥님아>. 요양원을 돌아 나오며 무심히 다가오는 한 줌 햇살과 한 자락 바람에게도 미움과 서러움을 날려 보냈을 시인. 어머니를 그리는 그의 마음이 간절히 스며들어 있다. 이 세상 모든 어머니들의 고귀한 사랑이불을 덮고 잠을 정하는 겨울밤이다.