"작품 <빛>이다. 대척(對蹠)이네. 끝과 끝이야. 근데 뭐 이리 깊어? 극과 극 사이에 이 넓은 공간들은 다 뭐야? 발밑 땅을 뚫고 들어간 거야? 본초자오선을 지나 대척점 우루과이까지 꿴 거야? 거리와 공간이 도대체 얼마야?" 서예가 담헌 전명옥(64, 이하 담헌)의 작품을 감상할 때면 늘 짜르르 이는 느낌이 있다. 위와 같은 내 느낌을 그가 듣는다면 그는 뭐라고 말할까? 그는 아마도 조금 취기 오른 얼굴로 쩍 입맛 한 번 다시고는 이리 대답하리라.

"한국과 지구 대척점 우루과이까지 거리와 공간? 허 허~ 그거 간단하네. 지구본 딱 반 바퀴잖아? 그렇담 지구본을 핑그르르~ 돌리면 되지. 마음만 먹으면 허리 굽혀 다다를 곳이 대척점 아니던가? 내 생각엔 항상 문제가 등잔 밑과 지척에 있어."물음표가 많은 대화, 그것참 재밌다. 질문이 따로 놀고 대답이 달라도 상관없다. 물음은 각자의 생각이고 답은 나름의 깨달음이니 곱씹어보면 절충점이란 다 그 안에 있다.

담헌의 말에는 담헌만의 맛이 있다. 타고난 전라도 사람인 그는 사투리를 심하게 쓰지 않는데 하여간 그의 말투는 구수하고 부드럽다. 그는 좀체 말소리 톤을 높이지 않는다. 선택하는 단어 또한 늘 부드럽거니와 누구에게 거슬릴 말과 행동을 함부로 하지 않기로 정평이 나 있다. 그의 소탈한 성품과 행동은 한국서단이 두루 인정하는 바다. 풀썩 주저앉아 붓을 쥐고는 쓰윽 쓱 글씨를 쓰는 것이나, 허름한 나무 걸상에 걸터앉아 한 잔 술을 나눌 때나 도긴개긴이다. 거기서 거기 자기 스타일에서 별반 어긋남이 없다.

서여기인(書與其人), 담헌의 작품에 어찌 그다운 특징이 도드라지지 않으랴. 그의 작품 역시 편안하다. '작품'이란 이쯤 품격을 지녀야 한다고 강조한 힘이 들어간 구석이란 눈 씻고 봐도 찾을 수 없다. 자칫 쉬워 보여서 혹자들에게 '나도 하겠다'라고 시피보일까 염려스러울 정도다. 표현이나 구성 어디 하나 묶인 곳이 없는데, 거기다가 제재까지 '퐁당 퐁당', 'No War', 'No! 광우병', '타올라라 촛불 민주'와 같이 시대적인 파생어까지 울타리가 없으니 더욱 그렇다.

담헌의 이번 전시(갤러리 미술세계. 2017, 3, 15~3, 23)는 올해로 창간 33주년을 맞은 <월간 미술세계>가 기획한 초대전이다. 서양화를 위주로 초대전을 기획해왔던 미술세계가 '한국서예의 큰 울림'을 생각하면서 그를 주목했다. "뿌리를 깊게 내리고 도도한 맥을 이어가고 있는 서예 작품의 깊이와 넓이"를 담헌의 작품에서 찾아 우왕좌왕 큰소리치기를 좋아하는 세상을 향해 펼친 것이다. 왜냐고 물을 것이 없다. 이유야 담헌이 작품으로 말하고 있으니 말이다.

큰사진보기

|

| ▲ 오픈식 휘호 초대전 오픈 행사에서 현장 휘호를 하는 담헌 전명옥 작가 |

| ⓒ 월간 미술세계 | 관련사진보기 |

큰사진보기

|

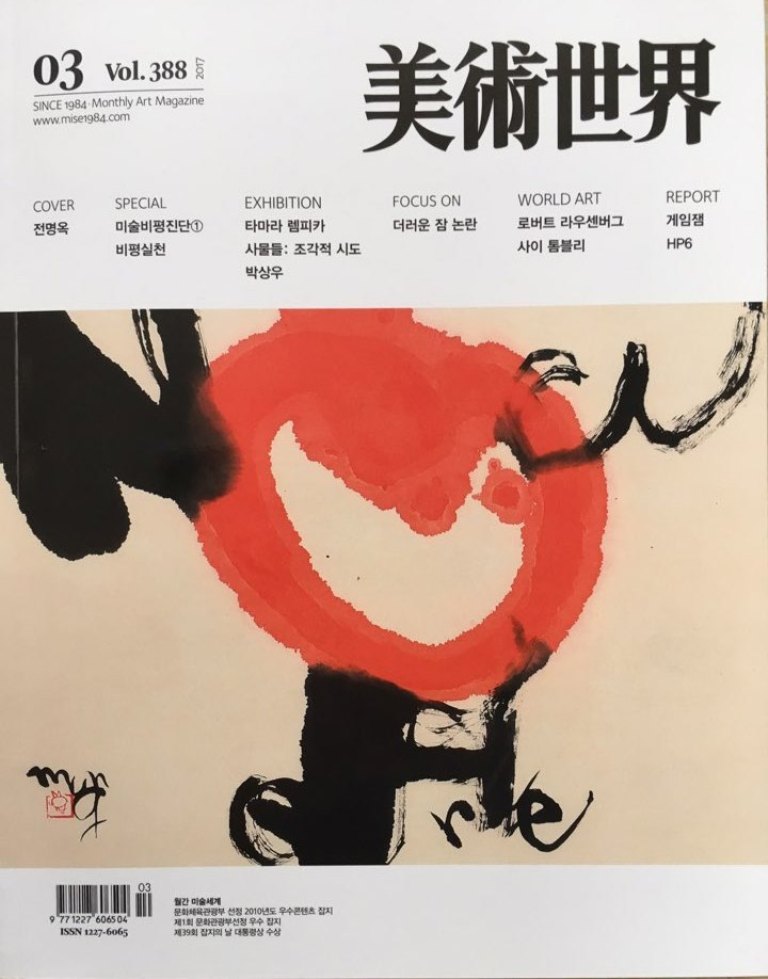

| ▲ 담헌 전명옥의 작품으로 표지를 장식한 월간 미술세계 3월호 |

| ⓒ 월간 미술세계 | 관련사진보기 |

나는 담헌의 작품을 보면서 늘 생각한다. 이 자유로운 운필과 구성은 도대체 어디에서 비롯된 것일까? 이 멋진 일탈은 누구로부터 비롯된 것일까? 근데 이런 거 작가에게 직접 물으면 재미없다. 예술의 자유는 감상자 또한 각자가 자유롭게 접근하는 것이 좋다. 옳거니, 그의 입장이 되어 보자. 작품 감상 중에 가장 좋은 방법은 그 작가가 되어보는 것이다. 가당키야 하겠는가만 갈 데까지 가 보자. 뭐 그다지 손해 볼 일이 아니지 않은가.

다 아는 사실을 강조하거니와 담헌은 서예가다. 수천 년 서예 전통과 기법을 올곧게 사랑하는 서예가다. 서예 기법과 정신을 기반 삼아 일관되게 자기 의상을 예술 작품으로 펼치는 작가다. 서예의 도구와 재료, 붓과 먹을 절대가치로 삼는 작가다. 하얀 바탕에 까만 먹칠하기를 좋아한다. 빤한 이 사실을 아주 새삼스러운 것 인양 거듭 강조하는 내 의도에도 수판질이 따로 없다. 힘을 빼고 담헌의 작품을 가만히 들여다보자는 의미다. 먹이 담헌이고 담헌이 먹인 것이 그의 작품에 엉너리를 치고 있기 때문이다.

하여튼 담헌의 작품은 천천히 봐야 한다. 턱 턱 던져놓은 선과 면들이 때론 글씨를 이루고 때론 형상을 희롱하면서 백지 위에서 맘껏 노니는 것을 제대로 보려면 찬찬히 훑어야 한다. 그의 작품은 분명 서예인데 통으로 보면 그림이다. 전통이란 구닥다리가 아니고 빛나는 현대임을 그림 같은 글씨로 밝히고, 글씨 같은 그림으로 밝힌다. 속없이 삐까번쩍한 현대는 전통을 들어 간단히 농락하고, 답습이나 하는 녹슨 전통은 힘없이 밀려나고야 만다는 것을 곰삭은 현대로 보여준다.

담헌이 선택한 특별한 소재들도 그렇다. 정통성 없는 정치나 세상사에 관해 내심으론 추상같은 호통인데 형상은 도무지 그게 아닌 게 많다. 두어 참 시간이 있거들랑 담헌이 던져 놓은 화두나 되새겨 보라는 식이다. 그렇게 던져놓은 화두를 들여다보면 바로 거기엔 어느 방향으로 칼금을 남길지 모를 서슬 퍼런 양날이 있다. 거리와 공간을 무시해버린 대척점 두 개가 겨루는 자웅이 있다.

그런데 담헌의 작품에서 없어서 좋은 것이 있다. 냉소다. 그의 작품에는 냉소가 없다. 양날과 두 끝을 힘 안 들이고 설렁 묶어 놓은 담헌만의 따뜻한 세계가 있을 뿐이다. 막걸리 한 사발 쾌히 들이켜고 늘어진 옷소매로 입가를 쓰윽 훔치는 그가 거기 있을 뿐이다.

담헌은 색을 즐겨 쓴다. 말하자면 색 좀 쓰는 서예가다. 그런데 그의 색 쓰기는 여느 색 쓰기 서예가들과 다른 구석이 있다. 정도가 참 절묘하다. 색을 약으로 쓴다. 함부로 오용하고 남용을 하지 않는다. 들여다보면 딱 침 삼키기 좋을 만큼 색을 쓴다. 흥미로운 것은 그가 쓰는 색이 특별히 고아하지도 오묘하지도 않다는 점이다.

그래서 자칫 그의 색을 타박하기 쉽다. 왜 천 수백 도의 열을 견디고 나온 청잣빛이 아니냐고, 분청사기 몸통을 쓱 훑어나간 탈대로 타버린 진사(辰砂) 빛이 왜 아니냐고 을러댈 수 있다. 답은 그가 온통 색으로만 버무려놓은 그의 작품에서 찾아진다. 곰삭은 점과 선 몇 개가 색을 지배하고, 텀벙 나뉜 공간이 색을 농치는 곳에 담헌의 노림수가 엿보인다.

"색? 이것이 그냥 내 색이여!" 그의 색은 그냥 날 것이다. 아주 솔직하다. 색즉시공 공즉시색(色卽是空 空卽是色), 뜻은 깊되 쉬운 말과 편한 형상으로 태평하게 읊는 그의 염불이다. 담헌은 선과 형상으로 무게를 잡으려 들지 않듯 색으로 크게 덕을 보려고 들지도 않는다. 이래저래 담헌의 작품은 윽박지르는 억지가 없다. 작가의 고뇌를 감상자에게 전달하지 않으려는 담헌의 지극히 프로적인 노력이요 배려가 아닐 수 없다.

작품이 감상자에게 쉬워 보이는 것은 작가가 도달하기 쉽지 않은 경지다. 작가의 고뇌가 그만큼 깊고 컸음을 의미한다. <월간 미술세계>가 담헌과 그의 예술을 주목한 이유가 아닐까?

담헌의 운필을 직접 대한 것은 1991년, 동아미술제 최종 입상자를 가리는 휘호장에서다. 휘호 할 채비를 끝내고 붓에 먹을 적시는 내게 담헌의 자세가 눈길을 끌었다. 그는 벌써 좌선 자세로 앉아 척척 휘호 삼매에 빠져 있지 않은가. 많은 작가가 군집한 휘호장의 들뜨고 떨리는 분위기와 그는 별무 상관이었다. 묵묵히 자기 실력을 드러낸 그는 그해 동아미술제에서 동아미술상을 거머쥐었다.

담담하고 유연한 담헌의 성품이 내게 각인된 것은 그 이듬해다. 그러니까 한국청년서예가연합회 공동대표로서 함께 활동할 때다. 그의 포용력이 크게 빛을 발했다. 일단 단체에 합류하자 담헌은 한 발짝 떨어져 보던 평소의 그가 아니었다. 적극적이고 긍정적이었으며 대부분의 사안에 합리적이었다. 그런 그였기에 사단법인 한국서예협회 이사장이란 대임도 아주 멋지게 해냈다. 그가 대임을 맡은 기간 동안 한국서예협회가 한 단계 성숙했음은 10여 년이 흐른 지금도 전국의 협회 일원 대부분이 인정하는 바다.

담헌(湛軒), 이 아호는 그의 스승 근원 구철우(槿園 具哲祐, 1904~1989)선생께서 수호한 것이다. 스승은 왜 그에게 담헌이라 수호했을까? 필묵을 즐기라는, 필묵을 탐닉하라는, 필묵을 맑게 드러내라는 바람이었을까? 아니 담헌이 필묵을 즐기고 탐닉하며 맑히리라 확신했던 것일까? 암튼 그의 아호는 그와 참 잘 어울린다. 그의 필묵과 딱 하나가 된다.

'머 엉', '멍'은 그가 자작한 순 한글 아호다. 재작년 내 회갑전을 축하해주기 위해 내게 새겨준 전각의 측각에 그냥 '멍'이라는 글자 하나 선명했는데, 나는 그 전각을 쓸 때마다 그 멍 자를 매만진다. 머 엉은 강아지 울음소리를 본뜬 것이다. 그가 '멍 때림'을 즐김으로써 취한 아호다. 담담하고 유연한 그의 속내를 엿보기에 충분한 아호지 싶다.

내가 담헌의 예술적 확신을 가장 정확하게 확인한 것은 그의 석사학위 논문 <현대서예에 나타난 서화동체성에 대한 연구(1996)>를 통해서다. 그 당시 내게는 논문 내용 일부분이 놀랄 정도로 의외성이 강했다. 매우 담헌적이라고 할 수 있었는데 바로 그런 점이 오늘의 담헌을 예견하고 있었다고 할 수 있다.

담헌은 공모전 수상 경력이 화려하다. 그간 5회의 개인전으로 펼친 작품의 세계는 수상 경력을 더욱 빛나게 한다. 초대전도 다양했고 그 숫자도 많다. 타이베이, 중국, 독일, 몽골 등 국제 초대전을 적극 주도하고 또 참여해왔다. 대한민국서예대전 운영위원장과 심사위원장을 비롯한 각종 공모전 운영, 심사 등 활발한 활동은 헤아리기도 어려우리만큼 많다.

담헌은 늘 서단의 중심에서 끊임없이 참여하고 리드해왔다. 중진의 위치에 선 지금 참으로 그다운 활동을 이어가고 있다. 이번 초대전에서 보여준 바와 같이 여전히 그의 작품은 독자성을 유지하고 있으며 창작에 선도적이다.

그는 어느 위치에 있을 때나 작가는 작가여야 한다는 것을 견지한다. 작품은 작품성에 근거해야 한다는 것을 여실히 보여준다. 참다운 작가의 본보기가 아닐 수 없다. 이러한 작가적 건강함을 지닌 담헌의 작품이 어찌 생명력이 강하지 않으랴. 그가 들추는 세상의 추한 것에 대한 풍자마저 서정성 강하게 파고드는 이유가 바로 담헌에게 있다 하겠다.

덧붙이는 글 | 이 글은 한국의 서예 전문지 <월간 묵가>에도 송고합니다.