큰사진보기

|

| ▲ 대자보1 12월 초 고려대학교 정경대 후문에 붙은 미스핏츠의 대자보 |

| ⓒ 미스핏츠 |

관련사진보기 |

"아저씨, 제 친구들은 평균 1300만 원 빚을 지고 대학을 나갑니다. 취업도 힘들어서 1년 정도 '취준'(취업준비)하는 건 찡찡댈 축에도 못 끼고요. … 우리가 취업 못하고, 창업 망하고, 집 못 사면 우리 부모님 세대도 죽어난다고요. 엄마 아빠가 가진 부동산을 우리가 안 사주면 집은 누가 사고, 부모님 받으실 연금은 누가 내나요."<미스핏츠>는 지난해 8월 만들어진 신생 미디어다. 나를 포함한 3명의 창립자들은 모두 대학교 학보사 및 교지 출신이었다. 모두 '기성 언론의 행태와 문법이 재미없다'라는 문제의식 하나를 공유했다.

지난해 12월 초 서울 대학가에 붙인 우리의 자보는 그렇게 화제가 됐다. 언론 인터뷰가 들어오고 학생들은 관심을 보였다. 어른들의 반박 자보까지 붙었다. 그렇게 우리 <미스핏츠>는 수면 위에 올랐다. JTBC, <미디어오늘> 등 다양한 매체와 인터뷰를 했다. 소셜 계정의 '좋아요' 숫자는 기하급수적으로 늘었다.

그간 20대를 이야기한 미디어는 많았다. 20대가 제작 과정에 참여한 미디어도 적지 않았다. 하지만 솔직한 화법과 소셜 미디어에 어울리는 문법으로 풀어낸 미디어는 없었다. 학보사들은 힘을 잃은 지 오래다.

그렇다고 기성 언론에 빛이 보이지도 않았다. <버즈피드>가 <뉴욕타임스>의 라이벌이 되는 시대임이 불구하고 기성 언론은 혁신이 없었다. 그저 정파성에 휘둘려 기사를 쓸 뿐이었다. 뻔한 소재를 뻔한 방식으로 풀어나가는 미디어가 지겨웠다. 그래서 직접 만들었다. '기레기 시대'의 미디어들에 한 방 먹이고 싶었다.

빛이 보이지 않는 기성 언론... <미스핏츠>의 세 가지 무기

큰사진보기

|

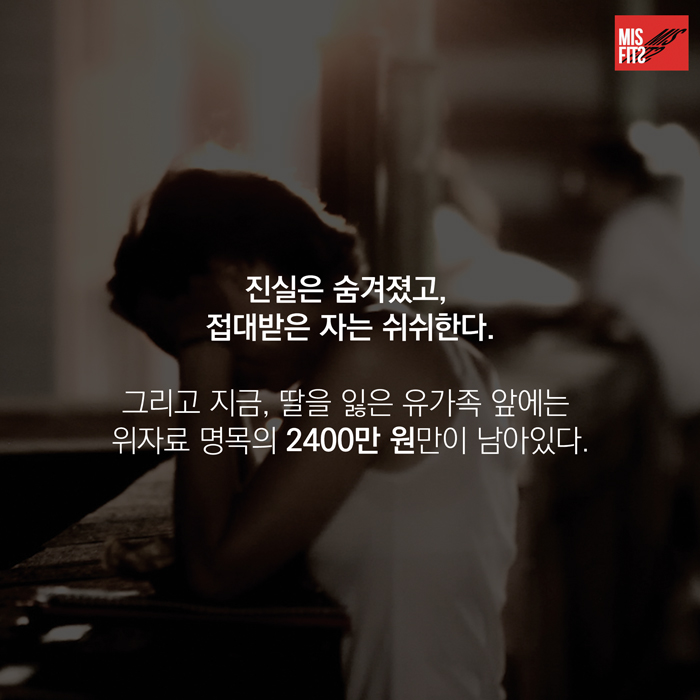

| ▲ 카드뉴스 카드뉴스는 기성 언론보다 한 수 높은 품질을 보인다. |

| ⓒ 구현모 |

관련사진보기 |

시작은 카드뉴스였다. 기존 미디어들이 텍스트로 풀어낸 기사들을 소셜 미디어에 어울리게 넘기면서 읽기 편하게 이미지 파일로 만들었다. SNS에 누구보다 익숙한 세대라 카드뉴스는 어떤 미디어보다 잘 만들 자신이 있었다. 지난해 10월 15일에 만든 카드뉴스

<2400만원>은 고 장자연씨 사건을 재구성했다. 이 게시물은 페이스북 순이용자 5만여 명이 봤을 정도로 파급력이 높았다. 대학교 시간강사 문제를 다룬 카드뉴스

<최저입찰 교수님>은 약 12만 건의 조회수를 기록했다.

두 번째 무기는 '솔직함'이었다.

<이러나 저러나 닐리리 썅년이래>는 치어리더 박기량씨에 대한 대중의 못난 태도를 솔직하게 비판했다. 하루에만 15만 명 이상이 이 글을 읽고 공유해갔다. '소개팅'과 관련된 여러 이야기도 파급도가 높았다. 자극적인 요소 없이 그저 누구나 겪었을 만한 일들을 풀어냈을 뿐이었다. 하지만 대중은 약 8만 건의 조회수를 보여주며 크게 환호했다.

<최씨 아저씨에게 보낸 협박 편지> 역시 같은 이유로 성공했다. 나를 포함한 필진 대부분이 취업준비생이었다. 최경환 경제부총리의 "정규직 과보호 때문에 기업들이 인력을 못 뽑고 있다"는 발언은 우리를 포함한 많은 취업준비생들을 화나게 했다. 우린 우리의 분노를 정파성 없이 그저 솔직하게 풀어냈고, 많은 공감을 샀다.

세 번째 시도는 '다양한 형식실험'이었다. <미스핏츠>는 현재 어떤 광고도 받고 있지 않다. 그렇기 때문에 솔직하고 과감하게 글을 펼칠 수 있었다. 하지만 현실은 현실이다. 보다 좋은 취재를 위해서는 돈이 필요했다. 그래서 손을 벌리기로 했다. 하지만 독자에게만 충실하기로 했던 처음의 기조를 유지하기 위해 독자에게 벌리기로 했다.

대형포털을 통해 시작한 뉴스펀딩

<'노답청춘' 집 찾아 지구 반 바퀴>가 그 일환이다. 그간 주거문제는 흔히들 '어른들의 이야기'로 치부됐다. 정부의 부동산 정책에서도 20대는 소외되기 마련이다. 민주정책연구원의 '서울시 청년가구의 주거 실태와 정책 연구'에 따르면 37만 명의 청년들이 주거 빈곤 상태에 있다. 이 청년들이 우리의 친구들이자 우리였다.

<오마이뉴스>를 비롯하여 몇몇 언론들이 청년 주거를 다뤘다. 하지만 그들의 방식은 뻔할 뿐 펀(fun)하지 못했다. 그저 주거 때문에 힘든 청년들의 모습만을 보여줬기 때문이다. 우리는 '섹스' 등의 생활밀착형 소재로 이야기를 풀어나갔다. 이야기는 활자에 국한되지 않았다. 동영상과 디자인을 담은 인터랙티브 사이트(

<청춘의 집> 프로젝트)로 풀었다.

적자 운영 속에 얻은 돈보다 값진 확신... '디지털'만이 살아남는다

'세계는 넓고 할 일은 많다'라는 어떤 이야기처럼 미디어는 많고 도전해볼 실험은 많다. 구글 유튜브의 라이벌이 된 페이스북은 동영상 기능을 강화했다. 트위터 역시 동영상 업로드와 재생 기능을 도입하기로 결정했다. 이런 모바일 동영상 유통 경쟁은 앞으로도 계속될 전망이다.

광고가 중요한 미디어들에게 이 변화는 위기이자 기회다. 그리고 이 변화의 폭풍에 한국 미디어도 휩쓸릴 것이다. <미스핏츠> 역시 변화에 발맞춰서 다양한 콘텐츠와 형식 실험을 준비하고 있다. 독자만을 위한 서비스로 필진과 디자이너가 협업할 수 있는 공간으로의 변신 말이다.

<미스핏츠>는 내게 큰 수익을 안겨다주지 않았다. 운좋게 원고료와 고마운 독자분들의 후원금이 들어왔지만 서버 비용, 취재비용과 품삯을 감안하면 적자이기 마련이다. 하지만 돈보다 값진 한 가지 확신을 얻었다. 종이신문에서 PC로, PC에서 모바일로, 모바일에서 소셜플랫폼으로 바뀌고 있는 현재의 뉴스 시장에서 가장 살아남기 쉬운 매체는 기성 미디어가 아니다. 어뷰징 등으로 광고주에게만 기대서 생존하고 있는 기성 미디어는 변화의 바람 속에서 살아남을 수 없다.

정부 없는 언론과 광고주 없는 언론이 얼마나 오래 갈 수 있을지는 모른다. 하지만 한 가지 확실한 점은 앞으로의 미디어 시장에선 <미스핏츠>와 같이 디지털과 독자에게만 특화된 미디어만이 살아남을 수 있다. 디지털로 체화된 오감과 자존감은 어떤 미디어도 갖고 있지 않는 무기이기 때문이다.