젊은 남녀가 손을 꼭 붙잡고 골목길을 달린다. 둘 다 얼굴에 초조한 빛이 역력하다. 주택가 어느 집 앞에 도착한 그들은 가쁜 숨을 몰아쉰다. 남자가 손목시계를 들여다보더니 여자를 향해 활짝 웃는다. 여자도 밝은 미소로 남자친구에게 고마움을 전한다.

둘의 모습이 정겹다. 그때 이런 멘트가 튀어나온다. "젊음, 지킬 것은 지킨다…." 오래 전에 방영되었던 TV광고 영상 중 하나다. 장면은 짧아도 내용은 대충 짐작할 수 있다. 여자의 아버지는 귀가시간을 반드시 지킨다는 조건으로 남자친구와의 교재를 허락했을 것이다.

두 사람이라고 어찌 더 오래 함께하고 싶지 않았으랴. 그저 바라만 보고 있어도 좋을 때인 걸…. 아버지의 요구가 부당하다는 생각이 들어도 한번 약속한 것, 지킬 것은 지키는 게 옳다. 원론적으로는 그렇다. 가끔은 아버지의 일방적 강요가 억울하다는 생각이 들어도 어쩔 수 없다. 우리말 어법 중 하나인 사이시옷의 쓰임이 딱 그 꼴이어서 하는 말이다.

한자어로 '우수(雨水)'는 우리말로 '비물'이다. 이건 당연히 '비'와 '물'을 결합한 모양이다. 컴퓨터로 문서를 작성하다가 '비물'을 쳐보라. 대번에 빨간 밑줄이 쳐진다. 어법에 맞지 않으니 바꿔 쓰라는 뜻이다. 영특한 기계가 잘못 쓴 단어를 올바르게 고쳐주는 것이다. 마치 지킬 것은 지키게 도와주는 앞서의 남자친구 같다.

우리가 쓰는 말 중 '사이시옷'은 앞서 본 대로 '비물'을 '빗물'로 바꿀 때 덧대는 '시옷(ㅅ)'을 말한다. 이건 순 우리말이나, 우리말과 한자어로 이루어진 합성어로서 앞말이 모음으로 끝난 경우에 쓰인다. 물론 뒷말의 첫소리가 된소리로 날 때도 '사이시옷'을 쓴다.

'나무가지'와 '나뭇가지' 중 어느 것이 어법에 맞는가. '나뭇가지'다. '나무까지'로 발음되기 때문이다. 이와 유사한 예로 우리가 비교적 자주 쓰는 말 중에는 다음과 같은 것들이 있다.

귓밥 나룻배 냇가 맷돌 머릿기름 모깃불 못자리 뱃길 부싯돌 쇳조각 아랫집 잇자국 잿더미 조갯살 찻집 쳇바퀴 핏대 햇볕 혓바늘 아랫방 자릿세 전셋집 찻잔 콧병 탯줄 텃세 핏기….

앞서의 '비물'은 '비물'이 아니라 '빈물'로 소리난다. 이처럼 뒷말의 첫소리 'ㄴ,ㅁ'앞에서 'ㄴ'소리가 덧나거나, '나무잎'의 '나문닢'과 같이 뒷말의 첫소리 모음 앞에서 'ㄴㄴ'소리가 덧날 때도 사이시옷을 적도록 되어 있다. 아랫니 아랫마을 뒷머리 잇몸 냇물 뒷일 베갯잇 깻잎 제삿날 훗날 등이 그런 예다.

순 우리말이 아닌 한자어에는 사이시옷을 쓰지 않는 것이 원칙이지만 여기에는 예외를 두었단다. 곳간(庫間) 셋방(貰房) 숫자(數字) 찻간(車間) 툇간(退間) 횟수(回數), 이 여섯 개 단어는 사이시옷을 반드시 적어야 옳다. 그렇다면…

생선회를 파는 식당은 '횟집'이 옳은가 '회집'이 옳겠는가? '횟집'이란다. '회(膾)'는 한자어지만 '집'이 순우리말이어서 그렇단다. 거기까지는 좋다. 이의가 없다. 그런데…

큰사진보기

|

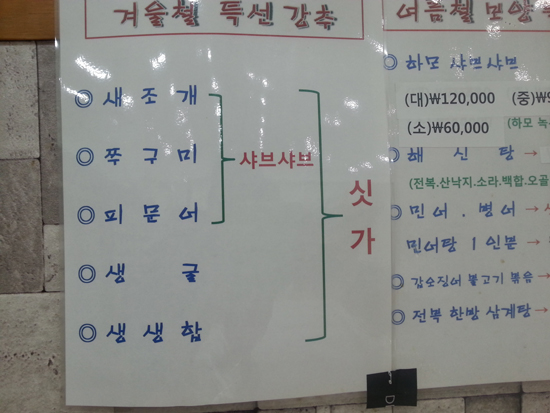

| ▲ '싯가'라고 어법에 어긋나게 쓴 메뉴판 어느 횟집 벽에 붙어 있는 메뉴판이다. '싯가'가 현행 사이시옷 규칙에 어긋난다. |

| ⓒ 송준호 |

관련사진보기 |

횟집'에 가면 메뉴판에 가격 대신 '싯가'라고 적혀 있는 걸 본 적이 있을 것이다. 그날그날횟감('회감'이 아니고) 가격이 다르기 때문에 그리 적었을 것이다. 그 '싯가'도 틀렸단다. '시가(市價)'가 맞단다. 이유는 간단하다. 앞서 본 여섯 개의 한자말 중 하나가 아니기 때문이다.

이걸 곧이곧대로 '시가'라고 '우아하게' 말하는 이가 과연 몇이나 될까. 대부분 '싣까' 아니면 '시까'라고 하지 않을까. 그런데도 읽거나 말할 때는 '싣까'든 '시까'든 상관이 없지만, 쓸 때는 '시가'로만 해야 한다는 것이다. 흔히들 쓰는 '시가(媤家)'하고 소리가 같아서 헛갈리든 말든 그건 내 알 바 아니라는 것이다. 이런 말들은 별도로 찾아서 앞서 본 여섯 개 한자말에 추가하면 좀 안 되나.

또 있다. '비물'과 '이몸'은 '빈물'과 '인몸'으로 소리나니까 '빗물'과 '잇몸'이라고 써야 한다는 것쯤은 이제 상식에 속하니 두말 않겠다. 그렇다면 '머리말'은 어떻게 읽는가. '머린말'이라고 읽거나 말하는 이들이 훨씬 많지 않을까. 그래도 '머릿말'은 안 된단다. 어법에 어긋난다는 것이다. 어렵다. 어쩌라는 건지 영문을 모르겠다.

큰사진보기

|

| ▲ 사이시옷 규칙에 어긋나는 메뉴판 '선지국' '순대국'은 '선짓국' '순댓국'이라고 써야 우리말 어법에 맞는다는 건데, 이런 식으로 강요해도 좋은가. |

| ⓒ 송준호 |

관련사진보기 |

그림의 '순대국'과 '선지국'도 틀렸으니 당장 고쳐야 한단다. '순대꾹'과 '선지꾹'으로 소리나기 때문에 '순댓국'과 '선짓국'이라고 쓰란다. 그런데 '순대국밥'과 '선지국밥'은 옳은 말이란다. '순대꾹빱'이나 '선지꾹빱'은 아예 말도 꺼내지 말라는 것이다.

'만두국'도 틀렸으니 '만둣국'으로 쓰라는 거다. 장마철에 내리는 비는 '장마비'라고 쓰면 안 되고 반드시 '장맛비'라고 쓰고 '장맛삐'라고 읽거나 말해야 한단다. 그렇게 쓰면 고추장이나 된장 같은 '장맛'이 제대로 나기라도 한다는 말인지 모르겠다. 우리말을 제대로 쓰기가 이토록 어려운 줄 미처 몰랐다.

우리말 어문규정에 나와 있는 대로 설명만 해서는 이해하기가 쉽지 않다. 글을 전문적으로 쓰인 이들조차 이 사이시옷에 관한 한 정확하게 쓰기가 어렵다고 하소연한다. 물론 '사이시옷'도 규칙이다. '어법'도 법이라는 걸 모르지 않는다. 사회적 약속이므로 지키는 것이 옳다는 것도 안다. 그런데 가끔은 그걸 꼭 따라야 하는지 의문이 들 때가 있다.

앞서의 남녀도 가끔은 아버지와의 약속을 어기고 자정이 넘도록 함께하고 싶을 게 틀림없다. 세상에는 정치권력만 있는 건 아니었다. 아버지로서 가장의 권력도 존재한다. 게다가 문화권력이라는 것도 있단다.

이 '사이시옷(ㅅ)'이라는 거 혹시…, 서울경기 지역에 사는 사람들의 표준 발음만 중요하게 생각해서 그리 정한 건 아닌지 모르겠다는 의구심이 자꾸 든다. 이 사이시옷 규칙도 '지방' 사람들의 말 습관은 아예 거들떠보지 않는 '그들'만의 언어권력에서 비롯되었을지도 모른다는 의구심을 떨치기가 쉽지 않아서 하는 말이다.