지금은 사라진 풍경이지만 1990년대 초반까지 팔랑거리는 연분홍 치맛자락이 거리를 가득 메우던 꽃피는 계절에 철 지난 무채색의 우중충한 옷에 도시락이 든 큰 가방을 든 사람은 백이면 백 교사였다. 영하로 내려가기 전까지는 절대 난방을 틀 수 없다는 지침 덕분에 4월 말까지 겨울옷을 입어야 했던 교사들. 50분밖에 되지 않는 짧은 점심시간까지 아이들은 수시로 교무실에 드나드니 도시락 지참은 필수였다.

나는 세상에서 제일 맛있는 것은 '남이 차려준 밥상'이라는 것을 굳게 믿고 있다. 그런 내게 손가락 하나 까딱하지 않고 줄만 서면 밥을 주는 교직원 식당이 생겼다는 것은 마치 로또에 당첨된 것에 비견되는 환희였다. 교사들이 순번을 정해 일주일치 식단을 짜는 어려움이 있긴 했지만, 그래도 팔도의 음식을 섭렵하는 기쁨을 만끽할 수도 있었다.

인공 조미료 식사... 온종일 방귀만 뿡뿡

이 즐거움도 잠시뿐. 이후 학생들의 단체 급식이 시작되면서 학생용 식단으로 점심을 먹어야 하는 신세가 되고 말았다. 그저 내 앞에 놓인 음식을 고마운 마음으로 먹을 뿐 '음식은 정성이야'라는 까탈을 부릴 팔자는 안 됐다. 하지만, 인스턴트 천지인 아이들용 식단은 영 적응이 안 됐다. 단체 급식은 아무리 먹어도 허기가 지는 데다 인공조미료의 과다한 사용으로 소화가 되지 않아 하루종일 방귀를 뿡뿡 뀌어대는 민망하기 그지없는 날이 계속됐다.

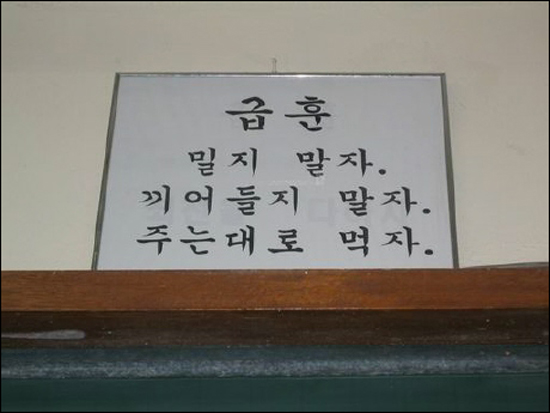

그래도 뭘 먹을까라는 고민 없이 남이 해주는 밥 먹는 것이 어디냐. 얻어먹거나 사 먹거나 그것마저 귀찮으면 굶는 처지니, 식판밥에 대해 가타부타 불평을 하는 것은 주제넘은 일이었다. 그래도, 대기업에서 운영하는 위탁 급식을 먹는 것은 '살기 위해 먹어야 하는 삶'의 고뇌 그 자체였다. 그 당시 써 뒀던 메모다.

세상에... 파스타를 반찬으로 먹다니

큰사진보기

|

| ▲ 이런! 넌 반찬이 아니야. 들척지근한 햄 넣은 파스타는 식판 위에서 반찬으로 불린다. |

| ⓒ 이승열 |

관련사진보기 |

"물에 미역을 푼 것이 미역국임을 처음으로 알게 된 날이다. 햄이 든 파스타도 반찬에 낄 수 있나. 마요네즈 버무린 마카로니는 주식일까 부식일까. 팅팅 불은 떡국은 대체 무엇일까. 난 오늘도 국물이 없는 떡국을 떠먹으며 나도 팅팅 불었다." (2005년 10월 4일)"퓨전의 참의미를 알게 된 날이다. 들어는 봤는가? 파인애플밥. 인스턴트 동그랑땡 한 조각과 콩이 둥둥 떠다니는 팽이버섯 미소된장국, 야채 샐러드(그나마 먹을만한 유일한 것이었는데 소스가 너무 달아 지금도 속이 느글느글)." (2005년 11월 24일)"참고 참고 또 참아야 하는 무한한 인내심만이 점심시간을 견디는 힘. 아이들이 영양사에게 떼거지로 몰려가는걸 말리고, 급식의 불만 상황을 전했더니 영양사는 그 자리에서 펑펑 울어버렸다. 갑(甲)인 교사가 비정규직이자 을(乙)인 영양사를 야단치는 격이 돼버리니 말도 못하겠다. 드디어 전교생이 급식 개선의 염원을 담은 종이 비행기를 날리며 항의했다. 전교생과 교직원이 식중독에 걸려 우리 학교 이름이 신문에 대문짝만하게 났고, 급식은 중단됐다." (2006년 6월 24일)행복했던 도시락, 하지만 상황은 급변했다

큰사진보기

|

| ▲ 급식대로 돌진해 반찬통이 쏟아지면 맨밥을 먹어야 하니 주는대로 먹어야 한다 |

| ⓒ 이승열 |

관련사진보기 |

도시락을 싸 다니는 것이 유일한 생존의 길이었다. 1분 1초가 아까운 출근시간, 울며 겨자 먹기로 도시락을 싸는 것을 고역이라 생각했다. 하지만, 하다 보니 생각보다 할만하고 쏠쏠한 재미마저 느껴졌다. 자가용이 있으니 1980년대 후반처럼 커다란 가방을 들고 다녀야 하는 번거로움도 없어졌다. 쓰레기통 직행 신세를 면치 못했을 온갖 장아찌며 김치 같은 것들이 비워지고 냉장고가 정돈됐다. 도시락을 싸니 점심값 굳지, 음식 쓰레기 줄지, 조용하게 혼자 먹으니 소화도 잘 되지... 완벽한 '생활의 재발견'이었다.

유난스레 밥을 천천히 먹는 나는 주변 사람들과 속도를 맞추다 보니 소화 불량에 걸리기 일쑤였다. 사람들을 기다리게 하는 게 미안해 다 먹지도 못하고 식판을 엎었던 적도 있으니 혼자 먹는 도시락이 내게 안성맞춤이었다. 모두 아는 쓸모없는 식사시간 잡담이 없이 밥 먹는 일에만 집중할 수 있으니 더욱 좋았다.

그렇게 1년을 도시락을 챙겨 먹은 뒤, 다른 학교로 가게 됐다. 이전 학교에서는 도서실에 딸린 부속실에 혼자 있으니 반찬 냄새가 풍겨도, 좀 이상한 반찬을 싸와도 아무런 문제가 되지 않았다. 하지만, 새로 옮긴 학교에는 밥 한 그릇 앉아 먹을만한 공간이 없었다. 교직원 식당에 갔다가 도저히 밥알이 목구멍에 넘어가지 않을 것 같은 날에는 근처 식당에서 5천 원짜리 청국장과 1500원짜리 주먹밥, 6천 원짜리 동태찌개 같은 것을 사 먹었다. 그렇게 5년이라는 시간이 지났다.

큰사진보기

|

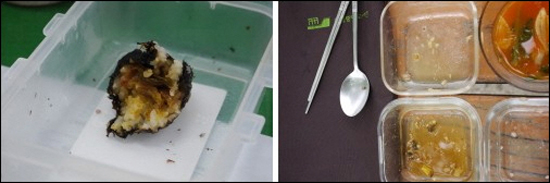

| ▲ 잔반을 음식 쓰레기통에 버릴 때마다 나중에 지옥가서 생전에 남긴 음식 다 먹느라 다시 배 터져 죽으면 어쩌나 했는데... 이제는 이런 걱정할 필요 없어졌다. |

| ⓒ 이승열 |

관련사진보기 |

그 사이 모든 학교의 위탁 급식이 모두 직영 급식 체제로 바뀌었다. 이제는 1개월 치 식비를 내고 밥을 먹거나, 아예 급식실을 이용하지 않는 것 중 하나를 선택해야 했다. 3630원이라는 비교적 싼 값에 한 끼 식사가 제공되지만, 도저히 먹고 싶지 않은 음식이 오르는 날에는 밖에 나가 6천 원짜리 김치찌개를 먹었다.

이런 날에는 점심값으로 9630원을 지출하게 되는 셈이다(똑같은 식단이 학생들은 비과세라 3300원이고, 교직원은 세금이 포함돼 3630원이 된다). 내 경우에는 한 달에 반 이상은 밖에 나가 사 먹으니 점심은 한 끼에 1만 원. 내겐 과다한 지출이다.

돌아온 도시락... 넌 행운이었어

결국 도시락을 싸야 하는 번거로움을 선택했다. 밥을 먹을 공간이 따로 없으니 김치같이 냄새가 심한 음식은 싸올 수 없어 머리를 짜낸 것이 주먹밥이었다. 그런데 이게 의외로 재밌고 준비 시간도 짧다. 전날 미리 볶아놓은 묵은 김치와 날치알을 넣어 손으로 꾹 쥐면 완성이다. 장아찌, 멸치볶음, 오징어채, 오이지 무침까지. 냉장고 속의 모든 밑반찬이 주먹밥의 재료가 될 수 있다.

말 그대로 마음에 점을 찍는 '점심'을 먹게 되니 아침밥 든든하게 챙겨 먹는 좋은 습관이 생겼다. 몸과 마음 편해지고, 8만 원 정도 나가던 점심값도 굳었다. 조용하게 음악을 들으면서 밥을 먹으니 소화 역시 잘 됐다.

굳은 점심값... 다 쓸 데가 있답니다

큰사진보기

|

| ▲ 6년 만에 다시 도시락으로 점심을 해결하다. 2012년 5월 30일. |

| ⓒ 이승열 |

관련사진보기 |

5월이 되면서 점심을 밖에서 먹을 수도 있을 정도로 날씨가 좋아지니 주먹밥 대신 가정식 백반을 싸오기도 했다. 물김치와 마늘종, 된장을 넣고 자작자작하게 지진 우거지에 밥을 싸왔다. 도시락을 차에 넣어뒀다가 운동장 벤치에 앉아 먹으면 소풍 나온 듯 기분이 살짝 좋아진다. 살랑거리는 나뭇잎 그림자가 도시락 안으로 들어오는 '벤치에서의 식사'는 완전 꿀맛이다. 가끔은 운동장에서 날아든 먼지가 싫기도 하지만, 내 기분을 상하게 하진 않는다.

며칠 전, 출근 시간에 허둥대느라 주먹밥 만들 시간이 없어 냉장고 안에 있던 반찬들을 그대로 들고 나온 적이 있었다. 비가 온다는 소식에 '점심은 어쩌나'라고 걱정했는데 날씨까지 상냥하게 협조해줬다. 교문 밖에 밥 먹으러 가던 동료 교사들이 벤치에 양반 다리로 앉아 홀로 밥 먹는 나를 신기한 듯이 구경하기도. 밥상 앞에 앉은 것처럼 양반 다리를 하고 혼자 밥 먹는 여자.

'도시락 싸 다니는 사람치고 까칠하지 않은 사람 없다'라는 이야기가 있다. 나 같은 사람들에게 '주는 대로 먹을 일이지 꼭 티를 내는 인간들... 안 겪어봐도 알 것 같다'라고 수군거리는 듯하다. 그래도 나는 거리낌 없다.

나의 점심식사 변천사를 쓰다 보니 지난 26년 직장 생활사가 단번에 정리됐다. 밥 한 끼 해결하는 데 참 지난한 세월을 보낸 것 같다. 그나저나 도시락 덕분에 굳은 점심값은 어디에 쓸까. 푼돈으로 아파트 평수를 넓히기는 애초에 불가능한 일이니 점심 못 먹는 제3세계 어린이들을 위해 써도 괜찮겠다.

큰사진보기

|

| ▲ 올곧이 점심 밥에 집중하는 벤치에서의 시간.이 시간은 내게 투쟁이 아니라 소풍이다. |

| ⓒ 이승열 |

관련사진보기 |

덧붙이는 글 | 이 기사는 '직장인 점심 투쟁기' 응모 기사입니다.