|

"이덕은 선생님. 저의 할아버지께서 남기신 원고들이랑 일기 이런 것들을 사진으로 담아 주실 수 있어요?"라고 '선배 같은 후배'가 부탁한 것이 벌써 10년이나 지난 일이 되었다. 같은 지역에서 근무했고 거의 형제처럼 지낸 후배가 미국으로 가기 전, 신변을 정리하며 청하는 부탁을 매정하게 뿌리치기는 쉬운 일이 아니었다. 그러나 간단히 생각했던 작업은 불과 1000여 장을 찍고 병원에 일이 생겨 중단하게 되었고 다시 작업을 한다는 것이 마음 먹은 대로 되지 않아 질질 끌다 10년이 지난 불과 얼마 전에 조카의 손을 빌려 마무리를 하게 되었다.

▲10년이 지나 지킨 약속의 산물할아버지의 숨결이 묻어 나는 원고와 CD 7장 ⓒ 이덕은

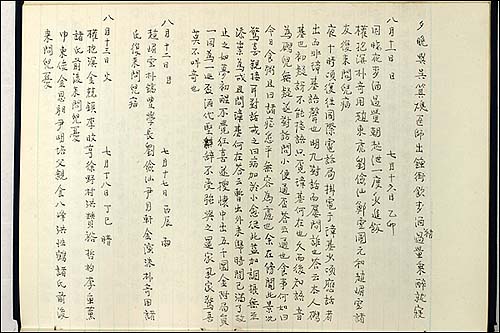

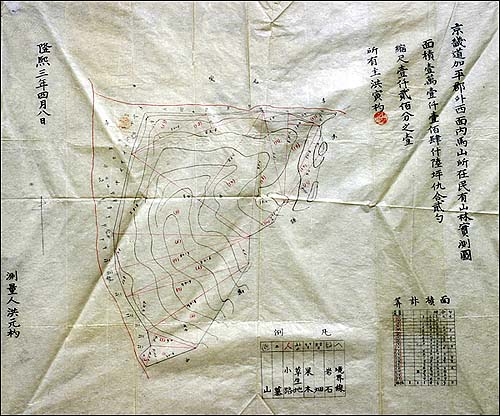

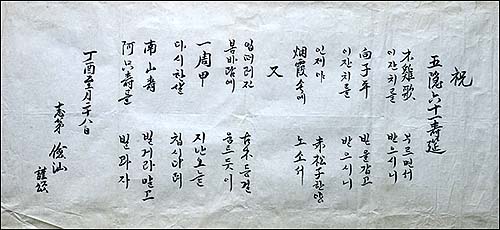

홍명원(洪命元). 후배 조부님 존함이고 오은(五隱)은 그 분의 호(號)다. 물론 선조 때 문신 홍명원은 아니다. 사진복사를 하며 간간이 보는 후배 조부님의 일기는 한자가 뒤섞여 뜻을 파악하기 쉽지 않았지만, 그 중에는 추석에 백설탕 한 포대를 누가 가져왔다는 일기에서부터 서간문, 수연(壽宴) 축하문, 교지, 땅문서, 논문, 서예작품 등, 가족으로부터 예술, 학술, 사회비평까지 관심사는 매우 광범위한 것이어서, 사진을 찍으며 조부님에 대한 존경과 함께 이렇게 할아버지의 유작과 유고를 보관하고 있는 후배에게 질투에 가까운 부러움이 일었던 것이 사실이다. 남들은 이렇게 알뜰히 선대의 흔적을 보관하고 기리고 있는데 과연 나는 선대는 아니더라도 바로 가까이 부모의 흔적만이라도 간직하고 있는지 부끄럽지 않을 수 없었다.

▲일기꼼꼼히 적어 넣으신 일기장 ⓒ 이덕은

우리 집에는 형제가 많아 내가 초등학교 다닐 때 이층 다락방에는 수많은 책들이 퀴퀴한 냄새를 풍기고 있었는데, 그것들은 꼼꼼한 아버님의 손으로 꽁꽁 싸매어져 차곡차곡 쌓여 있었다. 책은 주로 소설, 잡지, 대학교과서들이었지만 형들의 노트, 일기장, 편지, 아버님의 수첩들도 다수 묶음으로 정리되어 있었다.

▲땅문서그 시대 사회 활동의 일부를 더듬어 볼 수 있다. ⓒ 이덕은

그 중에서 아직도 보관하지 못한 것을 아쉽게 여기는 것은 아버님의 일기를 겸한 수첩과 작은 형의 그림일기다. 거의 독학으로 자수성가하다시피 한 아버님의 수첩은 그날의 약속과 간략한 일기가 한자와 이북식 한글로 빼곡히 적혀있어 읽으려면 암호를 해독하는 수준이었다. 작은 형의 남대문 국민(초등)학교 때 그림일기에는 이북 사투리가 그대로 적혀있어 내용은 별 거 없으나 매우 감명깊게(?) 보았다. 그때에는 암묵 중에 서양식 교육이 절대선처럼 여겨져서 결석계를 써가도 아버님의 중국식 발음에 근거를 둔 한글과 한자가 섞인 결석계를 담임 선생님께 내보이는 것조차 창피했을 정도였다.

▲수연 축하글친지들이 보내 온 수연 축하글. 요새처럼 돈봉투만 건네지 않고 일일이 축하의 글을 보낸 모양이다. 얼마나 인간적인가? ⓒ 이덕은

병원을 이전할 때 책상서랍과 책장을 정리하다보니 잡동사니가 나왔다. 컴퓨터가 우리 생활에 젖어 들어오게 된 이후 내 육필로 쓴 것은 별로 찾아 볼 수가 없지만 이제는 구청에 가서 뗄 수도 없는 호적초본, 법원서류, 대학시절 노트, 필름 카메라시대의 사진과 필름들이 나온다. 1년동안 펼쳐보지 않은 책들은 과감히 버리라고 하지만, 내 때가 묻어 있는, 이제는 구청에 가서도 뗄 수 없는 호적초본, 내 삶이 묻어 있던 서류·노트·사진들이 젊은이들이 보기에 아무리 구닥다리나 쓰레기 같더라도 차마 휴지통으로 날려보낼 수가 없다.

▲CD에 들어가 있는 원고, 유작 목록 ⓒ 이덕은

이제 '선배 같은 후배'에게 너무나 늦은 약속을 지켰노라고 미안한 말씀을 함께 전한다. 그러나 나에게는 그보다도 더 크고 아름다운 가치를 알게 해준 후배님에게 따스한 고마움을 은밀히 전하고 싶다. '동우야. 언제 술 한잔 같이 하자.'

|