【오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.】

|

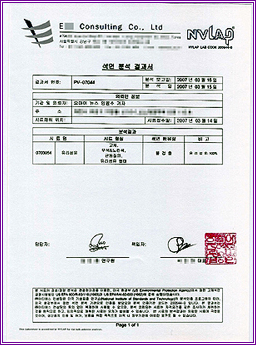

| | | ▲ 지난 12일 ‘지난 열흘, 그 길에 살인자가 돌아다녔다’라는 제목으로 올렸던 기사 중 물질이 석면이 아닌 것 같다는 제보가 있어 이를 확인하기 위해 현장을 다시 찾아 분석용 시료를 채취하였다. | | | ⓒ 임윤수 | | 결국 오보(?)로 판정되었다. 지난 13일 분석을 의뢰한 결과를 방금 팩스로 통보받았다. 분석을 의뢰한 시료는 석면이 아니라 분명 유리섬유라는 분석결과다.

기자는 지난 12일 일반국도 21번 도로상에 열흘 째 석면이 방치되고 있다는 사실을 '지난 열흘, 그 길에 살인자가 돌아다녔다'라는 제목의 기사로 작성하여 올린 적이 있고, 이 기사는 13일 오전 <오마이뉴스> 메인화면에 올려졌었다.

그리고 얼마 되지 않아 편집부 기자에게 '기사의 사진으로 봐서 석면이 아니라 유리솜 같다'는 독자의 연락이 있었다는 전화를 받았다. 기사에는 이와 비슷한 내용의 댓글도 달렸다. 석면과 유리솜을 뚜렷하게 구분하지 못하고 있었던 기자로서는 순간 당황되었다.

전문가의 눈 못지않은 독자들의 눈과 관심

기자가 처음으로 석면을 접했던 것은 27년 전인 1979년 겨울이었다. 대학입시를 마치고 아르바이트를 하던 조그만 공장은 석면을 취급하던 곳이었다. 석면 포와 솜을 재단하여 내열기관의 보온재를 만들던 현장에서 하루 종일 일을 마치고 나면 온몸은 근질거렸고, 목구멍도 깔끄러웠다. '캑'하고 가래침이라도 뱉으면 노랗거나 흰색으로 뒤엉켜 있는, 날카롭게만 보이던 분진이 가래에 섞여 불빛에 반짝였었다. 깔끄러움과 근지러움 때문에 벅벅 긁거나 문지르다 보면 목덜미는 물론 몸뚱이도 벌겋게 부어오르기 일쑤였다.

|  | | | ▲ 27년 전 석면 업체에서 아르바이트를 한 기억으로 기자는 이 물질을 석면이라고 생각하고 있었다. | | | ⓒ 임윤수 | 그때 보았던 석면의 성상(性狀)에 대한 기억으로 기자가 보기에 국도에 나뒹굴던 그것은 분명 석면이었지만 독자가 보기에는 사진으로만 봐도 유리솜 같다는 이야기였다. 솔직히 말해 길거리에서 뒹구는 그 노란 물체를 보는 순간, 다시 찾아가 확인을 하면서도 유리솜일거라고는 생각조차 해 보질 않았었다. 깔끄러운 기억을 바탕으로 당연 석면이라고 단정하고 있었다.

연락을 받고는 그 실체를 확인하기위해 분주하게 움직였다. 천안시 북면 사무소로 연락을 하여 현장을 다녀왔다는 공무원에게 그 물체가 무엇인지를 확인해 봤느냐고 물었다. 그러나 그 역시 '전문가가 아니라 석면이다 유리솜이다'를 단 정 할 수는 없다는 대답이다.

환경부에서 석면과 관련한 업무를 오랫동안 취급하였다는 K사무관과 통화를 하였으나 그 역시 사진이나 설명만으로는 단정을 내릴 수 없다고 한다. 보다 분명한 것을 확인하고 싶으면 석면 전문 업체인 E컨설팅으로 연락을 해 보라며 연락처를 알려준다. 누구로부터 소개를 받았다는 것을 밝혀도 좋다는 응답도 들었다.

K사무관으로부터 소개를 받은 E컨설팅에 전화를 하여 실무책임자와 연락이 되었다. 컴퓨터상에 관련사진을 띄우도록 안내를 하니 그 역시 '유리솜 같지만 사진만을 보고 유리솜이라고 단정 할 수는 없다'는 대답이다. 분석을 해 봐야만 확실하게 알 수 있다고 한다. 분석료를 부담하고 시료를 채취해 보내면 분석을 해 주겠다고 한다.

'석면이냐 유리솜이냐'만을 판가름 하는 단순한 분석치고는 그 분석료가 꽤나 비싸지만 그들의 전문성을 인정하기에 기꺼운 마음으로 시료를 채취하러 현장을 향했다. 그동안 낙하물이 깔끔하게 제거되어 시료를 채취하지 못하면 어쩌나 하는 우려도 있었지만 일단 현장으로 가보는 수밖에 없었다.

도착한 현장에서는 때마침 낙하물 수거가 이루어지고 있었다. 황색조끼에 빨간 모자를 쓴 신아무개(40·여)씨는 이미 50L 봉투 하나를 노란 물체로 가득 채우고, 두 번째 봉투에 나머지들을 주워 담고 있었다. 공공근로자로 북면사무소에서 나왔다는 신아무개씨는 노란 물체의 이름을 자세하게 기억하진 못하지만 인체에 나쁜 것이니 깨끗하게 수거하라는 지시를 받았다고 한다.

| | | ▲ 13일, 다시 찾아간 현장에는 천안시 북면사무소에서 파견 된 공공근로자가 노란 물체를 수거하고 있었다. | | | ⓒ 임윤수 | | 바닥에 달라붙은 것들은 후벼 파듯, 낙엽에 감춰진 것들은 보물을 찾듯 깔끔하게 줍고 있었다. 그럼에도 불구하고 수거를 하고 있는 그 순간에도 그 노란 물체는 불어오는 바람을 타고 건너뛰기를 하듯 껑충껑충 퍼지고만 있었다. 덜 수거된 몇 군데서 시료를 채취하고, 13일 오후 분석 의뢰용 시료를 빠른우편으로 발송하였다.

호들갑을 떨듯 부랴부랴 의뢰한 분설결과를 조금 전 전화와 팩스로 통보를 받았다. 시료는 분명 유리솜이라는 내용이다. 이러한 분석결과는 기사가 분명 잘못됐다는 걸 함께 확정하는 결과였다.

기사의 내용이 잘못되었음을 솔직하게 인정

잘못한 게 분명한데도 그 잘못을 인정하거나 사과하는데 어정쩡한 입장을 보이는 사람들을 보며 참 비겁하다는 생각을 했었다. 잘못했을 때 솔직하게 '잘못했다'고 인정하고 사과하는 모습이야 말로 멋있을 거라는 막연한 생각을 가지고 있었다.

|  | | | ▲ 전문 업체에 의뢰하여 분석한 결과 석면이라고 생각하였던 물체는 100% 유리 섬유라는 판정이다. | | | ⓒ 임윤수 | 그러나 비겁하게도 나 역시, 기사의 내용에 문제가 있을지도 모른다는 판단이 들었을 때, 가깝지 않은 현장을 다시 찾아가야 하는 번거로움, 분석료를 부담해야 한다는 작은 핑계로 순간적으로나마 그냥 얼버무리고 싶다는 생각도 들었다. 그러나 그럴 수는 없었다.

평소 비겁하다고 조롱하던 모습에 자신의 얼굴이 업로드 되니 그럴 수가 없었다. 잘못 보고, 잘못 쓴 기사라면 주머닛돈을 들여서라도 그 잘못을 분명하게 확인하는 게 시민기자로서 <오마이뉴스>에 대한 양심이며 독자에 대한 도리라는 생각을 떨칠 수가 없다.

지난 한때 독자의 댓글을 확인하기 위해 설악산 봉정암을 다시 찾았던 기억이 되살아나며 본인의 잘못을 철저하게 인정하기 위해서라도 확실한 결과를 얻어야 한다는 생각에 머뭇거림 없이 현장엘 다녀왔고 분석을 의뢰하였다.

지난 2003년 10월 14일 '독자 덧글을 확인하기 위해 다시 찾아간 봉정암'기사의 부제, '잘못된 글은 인간의 가치를 오염시킬 수 있음을 실감하며'에는 기자의 글(기사)도 차별 없이 포함됨을 다시 한 번 되새김처럼 실감한다.

잘못된 기사를 쓴다는 것은 부끄러운 일이다. 그럼에도 그 부끄러운 사실을 솔직하게 인정하고 사과하지 않으면 더 부끄러울 것 같았다. 노란 물체가 정말 무엇인지를 확인하고도 싶었지만 변명의 여지없이 기자의 잘못이었음을 굳힐 확실한 증거를 찾기 위해 분석을 의뢰하였음을 스스로에게 다시 한 번 밝힌다.

어찌되었건 잠시나마 소식의 오염을 발생시켰다는 사실은 변명할 여지없는 기자의 미숙함에 따른 잘못임을 인정하며, 지난 13일 '지난 열흘, 그 길에 살인자가 돌아다녔다'는 제목으로 소개된 기사 중 노란 물체는 석면이 아니라 유리솜이었음으로 정정한다. 아울러 잠시나마 유리솜을 석면으로 혼동케 한 점, 21번국도 해당지점을 죽음의 도로로 묘사한 점을 진심으로 사과드린다.

|

|

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

태그: