【오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.】

|

| | | | | | ⓒ 박영신 | |  | | | | | | ⓒ 박영신 | |

"이 영화는 칸에서 영감을 받았다. 칸은 젯셋(Jet Set)이다. 부호들이 모이는 곳. 칸에서는 모두가 초청받기를 바라고 또 모두가 인정받고 싶어한다. 베르사이유가 그랬다. 칸은 베르사이유다."

올해 제59회 칸 국제영화제 경쟁작 중 하나인 <마리 앙트와네트> 상영이 끝난 뒤 열린 기자회견에서 감독 소피아 코폴라는 이렇게 말했다. 정답이다.

같은 말을 되풀이할 필요는 없지만 딱 한 번만 더 하자. 나는 칸이 싫다. 칸뿐만 아니라 세계적 규모의 영화제라는 게 싫다. 그들의 허영이 싫다. 그럼에도 올해 나는 칸에 갔다. 칸에서 해야 할 일이 있었던 것이다.

나는 수백개의 카메라와 경쟁하지 않았다

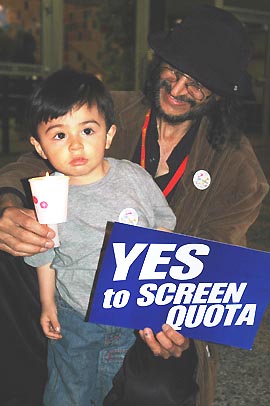

| | | | | | ⓒ 박영신 | |  | | | | | | ⓒ 박영신 | | 주변의 지인들이 물었다. "올해 네가 쓰는 칸 기사는 온통 스크린쿼터에 치중된 것 같아. 영화제 소식도 좀 전해주지 그래?"

그러나 나는 애시당초 칸 영화제를 말할 계획이 없었다. 인터넷 검색 사이트에서 '칸 영화제'라고 치면 끝도 없는 관련 뉴스들이 올라온다. 거기에 한 마디 보탤 생각이 없었다.

<오마이뉴스>는 종합지가 아니다. 아니라고 믿고 싶다. 지난 아테네 올림픽 당시 <오마이뉴스>가 특별 취재단을 파견해 집중취재한 것은 일반 하계 올림픽이 아니라 패럴림픽이었다. 내게 올해의 칸은 그 연장선이라고 생각했다.

수백 개의 카메라와 경쟁할 필요는 없다. 누구나 말하는 것이라면 누구나가 말하도록 내버려 두면 되는 것이다. 정작 조명이 필요한 이들이 소외될 때 <오마이뉴스>는 그곳에 있어야 한다고 생각했다.

전 세계에서 몰려온 카메라가 팔레 데 페스티발의 붉은 양탄자를 비출 때, 붉은 양탄자를 밟는 턱시도와 야회복 차림의 스타들 앞에서 플래시가 터질 때, 질 자콥 조직위원장과 아키 카우리스마키가 붉은 양탄자 위에서 왈츠를 출 때, 장쯔이와 페넬로페 크루즈가 화려한 드레스를 끌며 잠시 뒤돌아보는 모습에 모두가 열광하던 그 시간에도 한쪽에서는 다른 일도 분명 벌어지고 있었다.

넉넉하지 못한 사정에도 10시간 이상 비행기를 타고 칸으로 날아왔으나 팔레 데 페스티발의 붉은 양탄자와는 무관했던 그들. '문화침략 저지 및 스크린쿼터 사수 대책위'의 칸 원정단.

그들은 칸에서 멀리 떨어진 콘도에서도 방 하나를 5~6명이 나눠 썼다. 오전에는 전단을 뿌리고 저녁에는 침묵시위를 벌였다. 하루 일과를 마치고 지쳐 돌아온 숙소에서 그들을 기다리는 것은 한국에서 가져온 컵라면이었다. 모두가 자원봉사자들이었다.

나비넥타이와 턱시도는 그의 몫이 아니었다

| | | | | | ⓒ 박영신 | |  |  | | | | | | ⓒ 박영신 | 그 속에는 배우 최민식씨도 있었다. 넉살좋은 농담으로 분위기를 압도하는 최민식은 내게 더는 <올드보이>의 스타가 아니었다.

그는 전날의 피로도 잊은 채 오늘 하루의 일정을 숙지하고 한국 방송에서 걸려오는 전화에 일일이 응답하고 오후에는 KOFIC 부스에 상주하며 프랑스 현지 언론 인터뷰를 소화했다. 그리고 한 시간여 부리나케 저녁을 먹고 팔레 데 페스티발 광장에서 피켓을 들었다. 윤종빈·봉준호 감독의 1인 시위 때도 최민식은 멀찌감치 촛불을 들고 서 있었다.

2002년 <취화선>과 2004년 <올드보이>로 칸을 찾았을 때 그의 굵은 목을 감쌌을 나비 넥타이와 빛깔고운 턱시도, 말끔히 청소된 붉은 양탄자는 이미 그의 몫이 아니었다.

칸 국제영화제 개막식이 열린 지난 17일, 맞은 편 팔레 데 페스티발의 붉은 양탄자를 오르는 세계의 스타를 바라보며 그가 손에 들고 있었던 것은 '신자유주의 반대, 스크린쿼터 사수' '모든 문화는 존재할 권리가 있다'고 적힌 플래카드였다. 이날 최민식이 받은 최고의 영예는 간간이 그를 알아본 팬들이 다가와 들려준 격려의 메시지였다.

칸 영화제 둘째날인 18일, 팔레 데 페스티발 광장에서 기습적인 1인 시위를 펼치려던 최민식이 경찰의 제지를 받고 밀려났을 때 솔직히 내가 느낀 것은 착잡함이었다. 그러나 다행히도 그 착잡함은 1분을 넘기지 못했다.

누구의 말도 들을 생각도 없는 경찰이 칸 원정단의 플래카드를 말아올린 순간, 서너 명의 경찰이 그를 포위한 순간, 대책위의 양기환 대변인이 경찰을 설득하던 1분이 채 안 됐을 그 순간, 상황은 최민식을 알아보고 몰려온 시민들에 의해 반전됐다.

| | | | | | ⓒ 박영신 | | 기사에도 썼지만 한 일본인 여성의 '간바레(힘내라)'를 시작으로 여기저기서 '민식' 혹은 '민스'를 연호하는 목소리들이 터져 나왔다. 이어지는 '알레(아자)!' '브라보' 소리의 진원지를 찾기 위해 허둥거리는 내 눈에 눈물이 맺히는 것을 느꼈다.

핑그르르 맺힌 눈물 너머로 시민들은 경찰을 밀어내고 최민식을 호위하기 시작했다.

한국이 아닌 프랑스에서, 서울이 아닌 칸에서, 영화가 아닌 투쟁으로 최민식이 팬들의 뇌리에 각인되는 순간이었다. 그날 최민식과 함께 현장을 지킨 시민들은 다음날도 그 다음 날도 어김없이 나타났다.

'좌우'로부터 욕먹는 유일한 배우

| | | | | | ⓒ 박영신 | |  |  | | | | | | ⓒ 박영신 | 사실 우리나라에 사전적 의미의 좌우가 존재하는지는 모르겠으나 이것은 최근 최민식을 수식하는 말 중의 하나가 됐다. 어떤 '좌'가, 어떤 '우'가 그를 욕하고 있는 것일까.

그리고 영화 한 편 더 찍거나 혹은 그게 델몬트 오렌지건 사채건 광고 한 편 더 해서 부귀영화를 누릴 생각하지 않고 멀리 칸까지 날아와 고국으로부터 욕먹고 있는 최민식의 행보는 용기일까, 만용일까.

칸에서 처음 1인 시위를 벌이려다 경찰의 제지를 받고 한쪽으로 밀려난 그의 모습을 봤다. 순식간에 몰려든 카메라와 시민들 속에 실종됐다가 다시 나타나곤 하던 그의 표정이 잊혀지지 않는다. 최민식은 그 순간 '수갑을 차게 될 수도 있겠다'는 생각을 했다고 한다. 만약 그렇게 된다면 순순히 연행되자고 다짐도 했다면서.

본질을 비켜간, 감정에 치우친 우리의 비난이 최민식으로 하여금 '잠자다 벌떡 일어나 담배 한 갑을 다 피우고 나서야 다시 잠을 청할 수 있도록' 한 것은 아닐까.

"우리 속에 깊이 잠자고 있던 투쟁의지를 칸 원정단이 흔들어 깨워줬다."

최민식과 함께 스크린쿼터 사수 플래카드를 들었던 프랑스 노동총동맹(CGT) 산하 공연예술 노조 끌로드 미셸 위원장이 내게 남긴 말이다.

|

|

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

태그: