|

요즘 나는 심한 슬럼프에 빠져 있다. 몸과 마음이 모두 지쳐 있다. 열흘 이상 글 한 줄 쓰지 못하였다. 어깨도 아프고 이빨도 아프다. 자동차도 이따금 정비소에 보내야 하고, 손전화도 충전을 해야 되는데, 사람도 마찬가지일 거라고 마음을 추스르는데도 깊은 시름에서 벗어나지 못하고 있다.

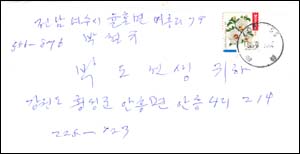

그런데 엊그제 뜻밖에 전남 여수시 율촌면 여흥리 아드님 댁에 칩거 중이신 고교 시절 은사 박철규(96, 전 중동고등학교장) 선생님으로부터 전화와 편지를 받았다. 선생님은 춘추 올해 96세라는데 아직 말씀도 글씨도 또렷하셨다.

"박군, 족적을 남겨라."

'칭찬과 격려는 고래도 춤추게 한다'고 하더니, 노스승의 격려 말씀은 늙은 제자에게도 약발이 있나 보다. 나는 곧 몸을 추스르고 글방 책상 앞에 앉을 것이다. 44년 전의 가난한 시골뜨기 제자를 여태 기억해 주시고, 그 제자의 앞날을 축원해 주는 스승의 하늘 같은 은혜에 감읍하면서 '은사의 뒷모습'이라는 부제로, 2회로 나누어 글을 싣는다. 1회는 꼭 30년 전인 1975년에 <은사의 뒷모습>이라는 제목으로 쓴 글로 나의 첫 작품집 <비어있는 자리>에 담은 글이다. 2회는 이번에 선생님으로부터 받은 편지를 중심으로 쓸 예정이다.... 기자 주

송별연

|  | | | ▲ 은사가 보낸 편지 겉봉 | | | ⓒ 박도 | 종로 어느 한식집, 봄을 재촉하는 궂은비가 을씨년스럽게 주룩주룩 내렸다. 은사 박철규 교장 선생님의 송별연으로 대부분 교직원들이 다 모였다. 술잔이 돌고 돌았다. 이따금 유행가, 육자배기, 창도 있었다. 그러나 술자리 분위기는 날씨처럼 썰렁했다. 술잔이 두어 번 돈 후 사회를 맡은 분이 송별연의 마무리로 주빈을 소개했다. 당신의 감정은 드러내지 않은 채 시종 너털웃음을 짓던 박 선생님이 좌석에서 일어나자 왁자지껄하던 방안이 찬물을 끼얹듯 조용했다.

"일기도 고르지 못한 오늘, 불초한 이 사람을 위해 이런 자리를 마련해 주시고, 학기 초 바쁜 가운데도 많은 분들이 참석해 주셔서 대단히 감사합니다. 이제는 나이도 먹을 만큼 먹었고, 일선에서 물러날 때도 됐지만, 저의 수양이 부족한 탓인지 그 동안 며칠 쉬면서 느낀 것은 직장을 갖고 있다는 것이 그렇게 부러울 수가 없습니다.

현직에 있을 때는 미처 몰랐는데 막상 떠나고 보니 그렇게 느껴집니다. 길거리에서 아는 분이 "요즘 뭘 하십니까?"하고 물을 때, 그렇게 괴로울 수 없었습니다. 세상에서 가장 불행한 사람은 직업 없이 놀고 사는 사람이라 생각합니다. 여러 선생님은 대단히 행복한 분들입니다. 열심히 사십시오. 선생님 가정마다 행복이 가득하시기를 바라며 제 말씀 줄입니다. 안녕히 가십시오. 감사합니다."

모두 자리에서 일어났다. 빗방울은 그 새 더 굵어졌고 어둠도 더 짙게 깔렸다. 대부분 교직원들이 골목길을 벗어난 큰길에서 교장 선생님과 작별 인사를 나누고 뿔뿔이 흩어졌다. 나는 교장 선생님과 조금 떨어진 거리에서 그분의 뒷모습을 지켜보면서, 그날 선생님을 끝까지 뒤따라야 한다는 의무감을 느꼈다. 아무래도 얼마 후에는 빗길에 혼자서 쓸쓸히 귀가할 것 같은 예감이 그려졌다. 박 교장 선생님을 중심으로 몇 분 선생님들이 한 덩어리가 되어 화신백화점 쪽으로 걸어갔다. 나는 그 뒤를 멀찍이 뒤따랐다.

첫 만남

박철규 선생님. 내가 선생님을 처음 뵙게 된 것은 1961년 3월, 고교 입학시험장에서다. 첫째 시간 국어 시험이었는데 시험 답안지의 빈칸을 어느 정도 메운 뒤 나는 감독 교사를 바라보았다. 바로 박 선생님이었다. 훤칠한 체구, 남색 싱글 양복 차림으로 약간 곱슬머리에 얼굴의 윤곽이 굵은 멋쟁이 선생님이었다. 마치 <우정 있는 설복>의 케리 쿠퍼 인상으로 내 머릿속에 확 빨려들었다. 물론 그때 나는 그분의 존함도 담당 과목도 몰랐다.

|  | | | ▲ 은사 박철규 선생님의 근년 모습 | | | ⓒ 박도 | 입학 후, 국어 시간에 선생님을 만났다. 그것도 첫 시간이었다. 나는 몹시 반가웠다. 그 무렵 고1 국어 교과서 첫 단원은 이하윤씨의 <메모광>이란 글이었다. 선생님은 그 글을 학생들에게 읽히고는 독후감을 발표케 했다. 첫 번째로 내가 지명되었다. 나의 심한 경상도 사투리가 교실을 웃음바다로 만들었다. 여러 명의 발표자 중 선생님은 유독 나를 칭찬하였고, 마치 노래자랑대회에서 최우수로 뽑힌 출연자처럼 다시 발표를 시키며 경청해 주시고, 내 이름을 제일 먼저 기억해 주셨다.

나는 어린 시절 할아버지한테 한문을 약간 배운 탓으로 한자 실력은 동급생보다 조금 자신 있었다. 국어에 한자의 비중은 반 이상을 차지하기에 그래서 수업 시간 선생님에게 돋보일 수 있었다. 일 학년 가을 교내 백일장에서 입상하자, 그 일로 나는 선생님이 맡은 신문과 교지에 편집 기자로 뽑혔다. 자연 교실 밖에서도 선생님과 접촉이 찾았다.

선생님의 수업 시간은 다른 시간보다 재미있었다. 교과 시간 틈틈이 당신의 학창 시절, 축구 선수 시절, 만주에서 교편 잡았던 시절, 문학 이야기 등 다양한 화제로 우리들을 매료 시켰다. 만주에서 교편 시절 회고담 중 겨울철 냉면 이야기에는 침을 삼켰고, 그 언 땅에다 당신의 자녀를 묻었다는 말씀에는 눈시울이 붉어졌다.

해마다 '학생의 날'이면 당신이 체험한 광주 학생사건 이야기를 생생히 들려 주셔서 우리들 가슴에 잦아진 민족혼을 일깨워 주셨다. 이 학년 때 교내 문예 현상 모집에 <국화꽃 필 때면>이란 내 작품이 소설 부문 당선작으로 뽑히자 선생님은 더욱 나를 아껴 주셨다.

"박 군은 국문과로 가야 돼."

선생님은 나와 마주칠 때마다 격려의 말씀을 주셨다. 대학 진학을 앞두고 몇몇 분이 국문과는 춥고 배고프다고 법대나 상대를 권했지만 나는 굳이 국문과를 택했다. 졸업식장에서 나는 뜻밖에도 공로 표창장을 받았다. 뒷날 담임 선생님의 말씀에 따르면, 졸업 사정회 때 박 선생님이 극구 천거하였다고 했다.

내가 육군 소위로 임관한 뒤 모교를 찾았을 때 선생님은 무척이나 반겨 주셨다. 마치 당신의 아들을 대하듯. 내가 제대를 앞두고 취직 문제로 동분서주 모교를 찾던 길에 수송동 학교 어귀에서 선생님을 뵙고 나의 처지를 말씀드리자 선생님은 사학회관을 소개해 주셨다. 모교에 자리가 날 때까지 아무 학교나 가서 경력을 쌓으라고 했다. 그 덕분으로 경기도 한 시골 학교의 교단에 서게 되었다.

은사의 뒷모습

서울 오산중학교 재직 중 선생님을 찾아 뵈었더니 선생님은 그 새 모교 교장이 되셨다.

"박 선생, 모교로 올 테야?"

"네, 고맙습니다."

나는 뛸 듯이 기뻤다. 그 무렵 꿈이었던 모교의 교단에서 후배들을 가르치게 되다니... 2월 하순, 교사 부임에 필요한 구비서류를 제출하고 학교를 나오다 숙명여고 교문 앞에서 선생님과 마주쳤다.

"수속 다 끝났어?"

"네, 방금 제출했습니다."

"박 선생!"

"네, 선생님?"

"나, 새 학기부터 그만 두게 되었어."

"네?!"

나는 너무나 뜻밖의 일이라 넋을 잃었다.

"아무쪼록 열심히 근무해."

"선생님! 이럴 수가……."

선생님은 더 이상 말씀을 않으시고 "허허" 너털웃음을 지으셨다. 마치 그 지난날 수업 시간처럼. 내가 부임 수속이 끝나는 날에야 선생님의 이임 소식을 듣다니. 나의 모교 부임이 선생님의 마지막 선물일 줄이야. 선생님은 당신 앞일을 한 치도 내다보지 못하시고 나를 채용하신 것 같다.

박 교장 선생님을 중심으로 앞서 가던 무리에서 한 분 한 분 떨어져 나갔다. 새 교장선생님도 횡단보도에서 악수와 함께 떨어져 나갔다. 나는 그제야 선생님 곁으로 다가갔다.

"선생님!"

"응, 왜 집으로 가질 않고……."

"같이 가겠습니다."

"고마워. 박 선생."

남은 네 사람이 우산을 나눠 받치고 번잡한 종로를 걸었다. 제과점에 들러 사이다 한 잔을 마시면서 이야기를 나누다가 다시 거리를 나왔다. 동행했던 두 분도 작별 인사와 함께 인파 속으로 사라졌다. 선생님과 나만 남았다.

"박 선생도 그만 가 봐."

"아닙니다. 제가 선생님을 댁으로 모시겠습니다."

"괜찮아. 나 혼자 갈 수 있어."

나는 화신 앞에서 겨우 택시를 잡았다. 택시는 경복궁을 지나 효자동 쪽으로 달렸다. 선생님 댁은 산비탈 옥인아파트였다. 비는 한여름 장마처럼 세차게 내렸다. 먹빛처럼 어두운 아파트 들머리에서 멈췄다.

"박 선생, 오늘 저녁 정말 고마워."

선생님의 얼굴을 빗물로 흥건히 젖어 있었다. 그것은 빗물만은 아닌 것 같다. 어둠이 짙은 돌계단을 뚜벅뚜벅 오르신다. 다리를 약간 절름거리시는 걸음걸이로. 젊은 날 축구 하다가 다치셨다지.

"나 때문에 너무 늦었지?"

"괜찮습니다. 선생님."

"이제 됐어. 그만 돌아가."

왜 선생님은 당신의 젊음을 송두리째 바친 학교를 그만 두셨을까? 정년까지는 아직도 여러 해가 남았는데. 아무런 말씀 없었지만 무슨 곡절이 있는 듯 했다.

어둠 속으로 사라지는 선생님의 뒷모습을 지키고 서 있는 내 얼굴은 빗물로 흥건히 젖었다. 아! 그것은 빗물만이 아니었다. 은사의 뒷모습. 어쩌면 내 미래상일지도 모르리라.

|

|