|

| | | ▲ 살아있는 버섯을 품고 있는 죽은 참나무 등걸이 내게는 늘 신기하다. 저녁때거리로 요긴할 느타리를 따서 내려오는 일행. | | | ⓒ 김남희 | | 길이 있었다. 길은 맑은 계곡을 따라 몸을 누이고 있었고, 나무와 숲이 우거진 그 길에 사람의 흔적은 적었다. 종일 걸어도 그 길에서 만나는 건 물 속에 비친 제 그림자, 들리는 소리는 물살을 일렁이며 사라지는 열목어들의 꼬리 지느러미 흔들리는 소리뿐이었다. 길은 조붓해서 두 사람이 겨우 걸을 만큼 폭이 좁았다. 그 좁은 길의 가운데로는 키를 높여 자란 풀이 무성했다. 길의 양 끝에서, 키 큰 풀들 위로 떨리는 손끝을 맞잡고 걸어가는 이들이 있을 법도 했다.

| | | ▲ 계곡에는 가을이 깊어 단풍이 한창이다. | | | ⓒ 김남희 | | 사람이 있었다. 옛길 걷기를 즐겨하고, 길 위에서 말이 없는 이였다. 얼레지가 피었다고, 꽃을 보러가자고 전화를 넣을 줄 아는 이였고, 오전 10시쯤이면 사무실로 전화를 걸어와 하루의 시작이 어땠는지를 묻곤 하던 이였다. 소나무와 잣나무를 구별하는 법을 조곤조곤 일러주던, 퇴근 후 구기터널 앞에서 만나 북한산을 함께 오르던 이였다.

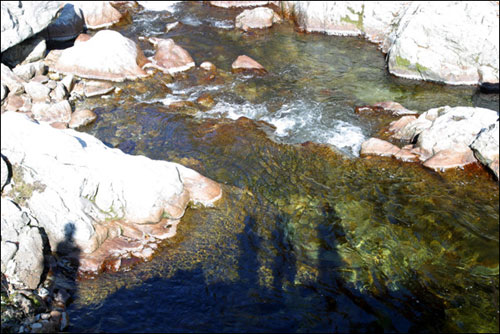

| | | ▲ 맑은 물 위에 얼굴을 비춰보면 세상을 살아온 표정이 고스란히 드러난다. 열목어가 사는 계곡을 내려다보는 일행들 | | | ⓒ 김남희 | | 그 길을, 그 사람과 걸었다. 그가 가장 좋아하는 길이라고 했다. 3월이었고, 눈이 녹지 않은 길은 질퍽거렸다. 고개를 넘으며 시린 발을 동동 구르기도 했다. 길을 가다 멈춰 서서 맑은 계곡물에 얼굴을 비추며 살아온 세월을 들여다보기도 했다. 세상을 건너온 내 표정이 물 위에 고스란히 떠 있어서 조금 부끄럽기도 했던 것 같다. 어느 길목에선가는 이어폰 하나를 나눠 끼고 아름다운 노래를 함께 듣기도 했다.

| | | ▲ 바위 위, 꽃처럼 피어 있는 이끼 | | | ⓒ 김남희 | | 계곡의 하류로 접어들 무렵이었던가. 그가 발걸음을 멈췄다. 말도 없이 그가 가리킨 바닥에는 작은 웅덩이가 있었고, 그 웅덩이에는 갓 눈을 뜬 어린 올챙이들이 꼬물거리고 있었다. 길섶에 주저앉아 한동안 그 어린 생명들을 들여다보았다. 긴 겨울의 끝에서 마침내 오고 있는 봄을 그 어린 것들이 증거하고 있었다. 그때였던 것 같다. 내 마음이 그를 향해 움직였던 건. 곁에서, 새 잎 내던 봄의 나무들이 그런 우리들을 기척도 없이 지켜보고 있었다.

| | | ▲ 붉게 타 들어가는 마음의 심지, 가을 단풍. | | | ⓒ 김남희 | | 두 번, 어쩌면 세 번이었는지도 모르겠다. 그와 함께 그 길을 걸었다. 그때 아직 나는 그의 사랑에 갇혀 있었고, 그 마음이 오래 갈 거라고 믿던 시절이었다. 참담한 실패가 긍정을 낳기도 하는 걸까. 그를 사랑하며 나는 믿음과 약속의 무게를 알았고, 그를 잃고 난 후 오랜 기다림을 배웠다. 한 사람을 가슴에 품고 몰래 견디는 법을 배웠다. 때로는 실패한 사랑이 무언가를 남기기도 하는 법이다.

| | | ▲ 삶의 여울목을 건널 때에도 손 잡아 줄 누군가가 있다면... | | | ⓒ 김남희 | | 그가 나를 바라보던 눈길을 거둔 후에도 나는 그 길에 세 번쯤 갔었고, 그때마다 동행이 있었다. 그 길에 혼자 설 용기는 아직 없었다. 길에 설 때면 늘 가슴이 아릿했다. 살다보면 누구나 한 도시, 그도 아니라면 골목 하나쯤은, 빛나는 기억으로 남은 곳을 지니고 있기 마련이다. 세월이 흐른 후에도 살아오는 추억으로 인해 차마 건너지 못하고 망설이게 되는 길 하나씩은 품게 되는 법이다. 내 안에 숨 쉬며 살아 있는 길, 내게는 그와 함께 걸은 모든 길이 그랬다.

| | | ▲ 거제수 나무 군락도 옷을 벗기 시작했다. 겨울을 위한 용맹정진에 들어섰다. | | | ⓒ 김남희 | | 다시 그 길을 찾은 날. 꼭 1년만이었다. 날은 맑았고, 하늘은 높았다. 계곡에는 단풍이 한창이었고, 나는 여전히 혼자가 아니었다. 함께 한 세월의 길이는 짧아도 마음이 오가는 이들이 곁에 있었다. 우리는 계곡을 거슬러 올라가는 길을 택했다. 열 번쯤 계곡을 건너야 했고, 결국 시린 물 속에 몸이 빠지기도 했다.

죽은 참나무 등걸에 가족을 이루어 솟아난 느타리를 따기 위해 잠시 멈추기도 했다. 길 위에는 우리들뿐이었다. 잡목 숲에서 나무들 옷 벗는 소리가 가끔씩 들려오고는 했다. 뒤를 돌아보면 나를 보며 웃는 얼굴들이 있어 위안이 되었다. 혼자였다면, 혼자 그 길을 걸었다면, 나는 조금 울기도 했을까.

처음 그와 그 길을 걸은 이후 세월은 흘렀고, 길도 변했다. 계곡을 빠져나와 다리를 건너 숲길로 들어섰을 때, 길은 한참 넓어져 있었다. 길 가운데 무성하던 풀은 이미 사라지고 없었다. 평일이었는데도 오프 로드를 즐기러 온 차량들이 있었다. 길의 끝까지 가고 싶었던 나는 떼를 써보기도 했지만 해가 지기 전에 우리는 되돌아와야 했다. 그와 함께 걸어갔던 길의 끝이 저만치서 나를 부르고 있었다. 나는 자꾸 뒤돌아보며 발을 옮겼다.

떠올리는 것만으로 내 안에 잔물결이 일렁이는 곳. 그가 내 가슴 속 팽팽하던 현 하나를 살짝 건드리고 가던 그 첫 순간처럼, 여전한 설렘으로 내 안에 살아 있는 길. 추억을, 그리움을, 기다림을, 지난 시간을 품고 있는 길. 그래서 아직은 혼자 걸을 수 없는 길. 그 길의 이름은 아침가리이다.

| | | ▲ 물빛에 비친 단풍이 곱다 | | | ⓒ 김남희 | |

| | | ▲ 가을날 오후 햇살은 짧기도 해 길을 걷는 이의 어깨로 어느새 사위어가는 햇살이 내려앉는다. | | | ⓒ 김남희 | |

|

|