|

| | | ▲ 숲으로의 초대를 받아 가는 길. | | | ⓒ 한성희 | |

날이 더워 축축 늘어지는 계절이다. 피서를 어디로 갈 거냐는 말이 오가는 걸 보니 한여름 더위가 본격적으로 활개를 치나보다. 나는 올 여름도 주말에 명당자리 공릉 숲에서 보내는 것으로 대신 할 거라고 대답하고 피식 웃고 말았다.

하지만 이 이상 더 좋은 곳이 어디 있으랴. 짙푸른 숲과 시원하고 맑은 냇물, 아름다운 야생화와 동물들이 살아있는 아름다운 숲을 가까이 할 수 있다는 것만 해도 행운이라 생각한다.

장마가 끝나 가는 지난 일요일, 공릉 숲길로 들어섰다. 전날 내린 비로 비릿한 비의 내음이 숲의 향기와 함께 전신을 감싸고 녹색 바다가 사방에서 뛰어든다.

| | | ▲ 장마비가 내리자 고사리들이 무수히 돋아 연록색 바다를 이루고 있다. | | | ⓒ 한성희 | |

풀이 쑥쑥 자란 숲길로 걸어 들어가니 하늘을 가리는 나무들로 숲이 어둑해진다. 본격적으로 나만의 숲이 다가오는 것이다. 미처 마르지 않은 빗물이 파랗고 정갈하다 못해 신성해 보이기까지 하는 풀잎에 맑게 맺혀 있다가 손가락으로 톡 치니까 또르르 굴러간다.

숲길 양옆으로 흘러가는 시냇물 소리가 '나 여기서 흘러간다'고 야단스럽게 소리친다. 그래, 너도 봐 줄게. 번갈아가며 양쪽 시냇물을 들여다보느라고 걷는 시간 보다 멈춰있는 시간이 더 많다.

| | | ▲ 숲 속 냇가. | | | ⓒ 한성희 | |

자연의 소유와 무소유

비록 비가 내려야 물이 흐르지만 양쪽으로 시내가 흘러내리는 숲길은 거의 본 적이 없다. 이 또한 공릉 숲의 보물이다. 아무도 오지 않는 이 숲길을 내 것이라고 생각한들 누가 뭐랄까.

내가 소유하지만 내 것이 될 수 없는 자연. 내 눈으로 들여다보며 즐거워하는 순간은 내 것이지만 지나가고 나면 또 다시 숲 자신의 것이 되는 무소유의 순간 순간들. 소유와 무소유의 개념을 멋대로 공릉 숲에서 짜깁기하면서 숲 옆 낙엽 속으로 발길을 옮긴다.

| | | ▲ 새하얀 버섯. | | | ⓒ 한성희 | |

하얀 버섯이 장맛비를 흠씬 맞아 썩어가고 있는 지난겨울의 낙엽 속에서 얼굴을 불쑥 내민다. 저렇게 깨끗할 수 있을까. 하얀 버섯이 너무 깨끗해 보여 한 동안 들여다보다가 버섯이 갓 위에 얹고 나온 낙엽 부스러기를 살살 털어준다.

| | | ▲ 독버섯. | | | ⓒ 한성희 | |

빨갛고 예쁜 버섯들도 고개를 여기저기 내밀었다. 독버섯이라던가? 그러나 버섯들에게 자신들이 인간에게 독이 될지 식용이 될지 무슨 상관있으랴. 이렇게 솟아나 지금 내가 보게 해준 것만 해도 감사해야 할 일이거늘.

| | | ▲ 원추리 꽃. | | | ⓒ 한성희 | |

샛노란 원추리 꽃이 활짝 피어 발걸음을 멈추게 하고 이름 모를 야생화들이 아름답게 피어 눈길을 멈추게 한다. 야생화의 아름다움은 걸음을 멈추고 자세히 들여다볼수록 그 진가가 드러난다. 자연의 생김새와 가까운 오묘한 꽃의 모양과 색깔이 감탄을 거듭하게 한다. 이 숲에서 아름답지 않은 것이 어디 있을까.

가끔 걸음을 멈추고 사방에서 눈으로 뛰어드는 싱싱한 초록빛 향기를 맡으려고 두 팔을 벌리며 제자리에서 크게 한 바퀴 돌아본다. 아무도 없는 숲이니 누가 볼 염려는 하지 않아도 된다.

이 순간, 여기 있는 것은 다 내 소유다! 이런, 이런! 그건 네 소유가 아냐. 숲에 네가 소유된 거지. 그것이 정말 바라는 바야.

| | | | | | ⓒ 한성희 | |

공릉 숲에서 워터멜론을 만나다

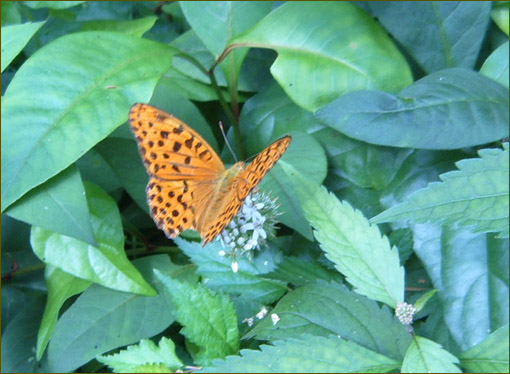

더듬이를 멋있게 뻗은 채 꿀을 빨고 있는 나비가 내 손짓에 놀라 날아가 버린다. 공릉 숲에 들어서면 나는 완전한 자유인이 되는 기쁨에 마음이 들뜬다. 그 골치 아픈 휴대폰도 이곳에선 울리지 않는다. 완전한 자유를 보장하는 숲이다. 이곳에 들어오면 소로우의 '윌든'이 부럽지 않다. 그리고 숲의 마술에 걸려든다.

내가 누구인지 당신은 좀 궁금하겠지만, 나는 정해진 이름은 갖고 있지 않은 그런 사람들 중 하나다. 내 이름은 당신에게 달려있다. 그냥 떠오르는 대로 불러다오. 당신이 오래 전에 있었던 어떤 일에 대해 생각하고 있다면, 예를 들어 누군가 당신에게 어떤 것을 물었는데 당신은 그 대답을 알지 못했다. 그것이 내 이름이다. 어쩌면 아주 힘차게 비가 내리고 있었는지도 모른다. 그것이 내 이름이다. - <워터멜론 슈가에서> 리차드 부라우티건

갑자기 오래 전에 읽었던 <워터멜론 슈가에서> 중에서 내가 좋아하던 구절이 그립다. '내 이름'이 나오는 페이지를 접어놓고 아름다운 문장에 홀려 가끔씩 펼쳐 읽던 그 책이 그립다. 워터멜론 강가에 사는 수박송어와 소나무 숲에 세차게 내리는 비가 그립다.

| | | | | | ⓒ 한성희 | |

냇물을 들여다보자 잊어버렸던 그 풍경, 달이 뜨는 워터멜론의 아이디아뜨를 떠올리게 된다. 이것도 숲의 마술이다.

어쩌면 송어들은 깊고 잔잔한 곳에서 헤엄쳤지만, 그러나 그 강은 겨우 8인치 너비였고, 달이 아이디아뜨를 비치고 있었고, 그래서 워터멜론 들판은 걸맞지 않게 어두운 빛을 발했고, 그래서 모든 초목들로부터 달이 솟아오르는 것 같았다. 그것이 내 이름이다.

용돌이와 용순이도 같이 사는 숲

이젠 충분히 숲의 마술을 즐겼고 나는 돌아가야 한다. 요즘 청설모와 다람쥐가 잘 보이지 않아 나타날까 살피며 걸어간다. 얘들이 잘 지내고 있는지? 용돌이와 용순이라는 애칭을 갖고 있는 청설모 두 마리가 해설사 사무소 옆에 있는 쓰레기통을 뒤지러 항상 내려왔는데.

| | | ▲ 해설사 사무소 창밖에 나타난 용돌이가 사과를 더 달라고 기웃거리는 듯. | | | ⓒ 한성희 | |

이 놈들은 관람객들이 돌을 던지며 짐짓 쫓아가도 옆으로 조금 옮겨갈 뿐 도망가지 않는 뻔뻔함을 갖고 있다. 관람객들이 먹다 남은 과일조각이나 음식물들을 담는 음식물 통을 겨냥해서 나타나는 것이다. 공릉 문을 닫고 음식물 통을 기울여놓으면 용돌이와 용순이, 까치들의 식사시간이 된다. 통을 기울여놓지 않고 뚜껑을 닫아버리면 그날 밤 쓰레기봉투는 이들의 공격에 갈기갈기 찢겨 걸레조각이 난다.

| | | ▲ 나무 위에서 용돌이가 사과를 맛있게 먹는다. | | | ⓒ 한성희 | | 언젠가 먹던 사과를 잘라 던져줬더니 살금살금 다가와 입에 물고 나무 위에 올라가 열심히 갉아먹는 일도 있었다. 다 먹더니 내려와서 더 달라고 살피기에 다시 한 조각 던져주니 또 받아들고 마저 먹어치웠다.

공릉 가족들은 청설모와 까치가 하자는 대로 음식물통을 기꺼이 개방해 놓는다. 안 그러면 쓰레기봉투를 찢어 복수하는 그들의 등쌀에 견딜 수가 없다. 관리하는 아저씨들도 지나치다가 한 마디 툭 던지고 간다.

"용돌이 너 왔냐? 용순이는 어딨냐?"

청설모가 다람쥐를 잡아먹는다는 편견 때문에 좋은 소리를 못 듣는 용돌이와 용순이는 공릉 숲에서 공릉 가족들과 같이 살아가는 데 익숙해 있다. 실상 청설모가 다람쥐를 잡아먹는 것은 먹이가 없을 때지 다람쥐를 만나는 족족 잡아먹는 건 아니다. 공릉 숲은 먹이가 풍부하니 올 여름도 그들이 같이 살아가는 모습을 걱정 없이 바라본다. 나 역시 이 여름 공릉 숲에서 청설모와 다람쥐, 야생화를 들여다보며 멋진 피서를 보낼 것이다.

|

|

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

태그: