【오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.】

|

비비안 리와 잉그리트 버그만을 좋아했던 고1 때 짝

내 머리 숱이 어느 새 흰 머리카락이 더 많아졌다. “청춘은 희망에 살고 백발은 추억에 산다”고 하더니, 올해 들어 지난날의 추억들이 더욱 새록새록 되살아난다. 그러면서 살아생전에 꼭 만나고 싶은 이들의 얼굴들이 그때 그 모습 그대로 떠오른다.

나의 고1 때 짝이었던 양철웅군은 영화 <바람과 함께 사라지다>의 비비안 리와 <누구를 위하여 종을 울리나>의 잉그리트 버그만을 무척 좋아했다. 틈틈이 노트에다가 그 배우들의 캐리커처를 그리면서 무지렁이 촌닭에게 애써 그들의 얘기를 들려줬다.

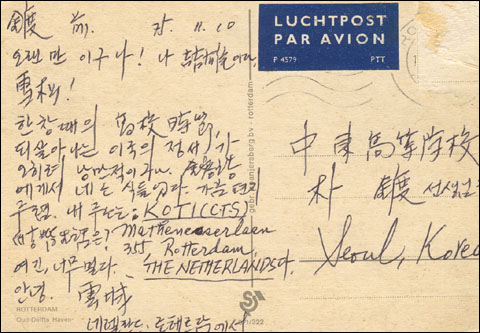

1975년 네덜란드 로테르담에서 불쑥 엽서가 날아온 이후 더 이상 소식을 모른다. 그때 엽서를 받고 아마도 내가 답장을 하지 않아서 서로 소식이 끊어져 버린 것 같다.

1961년 3월 나는 고향(경북 구미)에서 중학교를 졸업한 다음날, 고교 입학원서를 써 가지고 이불 봇짐을 새끼줄로 묶은 뒤, 그것을 지고 서울행 완행열차에 올랐다. 전기 고교에서 낙방한 뒤 간신히 후기 교교에 합격은 했지만 등록금 납부일까지 등록을 하지 못했다.

그때 아버지와 나는 가회동 한옥 문간방에 세 들어 살았다. 문간방 학생이 학교에도 가지 않고 문을 닫고 지내는 걸 눈치 챈 주인아주머니가 입학금을 융통해 줘서 입학식이 끝난 일주일 후에 학교에 찾아가서 이미 등록이 취소된 걸 사정사정하여 입학 허가를 받고 담임선생님을 따라 교실로 갔다.

“옆자리가 빈 학생 손들어 봐!”

“선생님, 여기예요.”

한 학생이 손 번쩍 들었다. 나는 그 자리로 갔다. 그 시간부터 수업을 받으라고 했다. 나는 그날 아무런 준비도 없이 학교에 갔기에 옆의 학생이 연습장과 연필도 주고 교과서도 보여 주었다.

그날 나는 신신백화점 교복코너에서 교복과 가방은 샀지만 돈이 모자라서 모자는 사지 못했다. 이튿날 짝은 내 낡은 모자를 보고는 자기가 중학교 때 쓰던 걸 다음날 갖다 주겠다고 친절을 베풀었다. 그때 내가 썼던 모자는 시골 중학교 3년 동안 썼던 걸로 담요에 검정 물을 들인 것으로 빛깔이 바래져서 완전히 누렇게 탈색해서 보기에도 몹시 흉했다.

어떻게 등록은 해서 학교에 다녔지만 나는 도시 기를 펼 수가 없었다. 스케치북이니 백지도니 학급비니 물감이니 돈 드는 일이 너무 많았는데 돈이 없어서 일일이 살 수가 없었다. 그런 줄도 모르고 선생님들은 수업준비 불량이라고 손바닥을 때리기도 했다.

내 짝 철웅이는 보다 못해 자기의 스케치북을 찢어 낱장을 주기도 하거나 다른 반 친구들에게 빌려다 주기도 했다(그는 동일 중학교 진학생으로 친구들이 많았음). 조금 지나자 2기분 고지서가 나왔고 납기일이 지나자 등록금 독촉이 매우 심했다. 거의 날마다 종례시간이면 불려나가서 담임선생님에게 시달렸다.

목 자른 군화

나는 반의 미운 오리새끼마냥 늘 뒤처져 있었다. 그런 나를 보듬어준 친구는 짝 철웅이었다. 그는 그때 페미니스트인 양 “얘, 쟤”라는 등 계집애들이 쓰는 말을 잘 썼고 서울에 대하여 아무 것도 모르는 내게 친절한 안내자였다.

그는 영어를 매우 잘했고(특히 발음이 매우 좋았음), 나는 그보다 국어가 조금 더 나았던 걸로 기억된다. 우리는 그때 시건방지게 둘만이 아는 호를 지어 나는 그를 ‘운성(雲城)’이라고, 그는 나를 ‘설송(雪松)’이라고 불렀다.

그해 5월 16일 군사쿠데타가 일어났다. 며칠 후 아버지는 큰집에 가시고, 뒤늦게 시골에서 올라오신 어머니는 막내를 업고서 낯선 거리를 물어가면서 면회 다니셨다. 나는 도저히 학교를 더 다닐 수 없어서 혼자서 그만 다니기로 결단을 내렸다. 휴학계를 써서 인편에 보낸 후 나는 매일 어떻게 죽어야 고통도 없이 죽을까만을 골똘히 생각했다.

그러다가 죽은 셈 치고 다시 살기로 결심한 뒤, 신문배달을 시작했다. 그때는 신문이 하루에 두 번 발행하는 조석간제였는데, 석간배달시간은 꼭 하교시간이라 학교 동급생들과 부딪치는 게 싫어서 일부러 학교를 돌아서 다녔다. 그래도 짝 철웅이만은 보고 싶어서 그해 가을 어느 일요일 그 친구 집을 찾아갔다.

그의 집은 상도동 숭실대학교 앞 국민주택이었다. 점심까지 잘 얻어먹고 돌아오는데 그가 내 신발인 흰 고무신을 보고는 한사코 자기가 신고 다니던 목 자른 군화를 주었다(그때 고교생에게는 그게 매우 유행했음).

이듬해 3월 복학하는 날, 운동장에서 그를 만나고는 서로 포옹하면서 얼싸안았다. 지금도 나는 그날의 감동을 잊을 수 없다. 내 생애의 가장 기쁜 날 가운데 하나였다고.

그는 1964년에 고교를 졸업하여 영문학과에 진학하였고 나는 한 해 늦은 1965년에 졸업하여 국문과에 진학했다. 대학은 서울의 동과 서로 달랐지만, 재학 중 두어 번 만난 후 소식이 끊어졌다. 그러다가 1975년 내가 모교 교단에 섰을 때 네덜란드에서 그의 엽서가 불쑥 날아온 이후 여태 소식을 모르고 있다.

| | | ▲ 30년 전, 네덜란드 로테르담에서 온 엽서(앞쪽) | | | |  | | | ▲ 친구로부터 온 엽서 (뒤쪽) | | | ⓒ 박도 | | 그가 보고 싶다. 그를 죽기 전에 꼭 만나서 부둥켜안고 포옹하고 싶다. 그리고 손을 잡고 이제 흔적도 없는 모교의 옛 터 수송동 골목을 거닐며 지난 추억에 잠기고 싶다. 그는 나에게 포숙(鮑叔)과 같은 친구다.

누가 이 사람을 모르시나요? 1945년생. 부모님 고향은 평양, 중동고교 57회, 연세대 영문과 1968년 졸업, 이름 양철웅. 그의 거처나 소식을 알려주시는 분에게는 후사하겠습니다.

|

|

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

태그: