큰사진보기

|

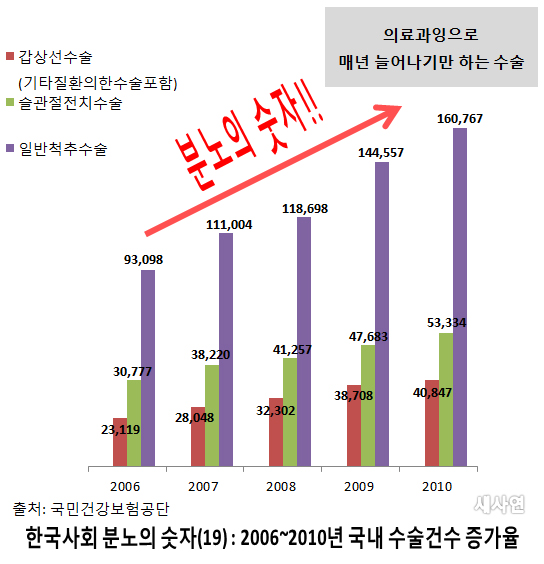

| ▲ [한국사회 분노의 숫자 19] 국내 시술 건수 증가율 상위 3개 수술 국내에서 2006년에서 2010년 사이 시술 건 수 증가율이 가장 높은 수술은 1위 갑상선 수술, 2위 슬관절(무릎 관절)전치수술, 3위 일반척추수술이다. 각각 76.7%, 73.3%, 72.7%의 증가율을 보였다. |

| ⓒ 새사연 | 관련사진보기 |

[용어 해설] 건강보험 지불제도란?건강보험에서 의료기관에 돈을 주는 방식을 말한다. 우리나라의 지불제도는 행위별 수가제로 의료행위와 재료 하나하나에 수가를 지불해 주는 방식이다. 행위별수가제의 반대편에는 포괄적 방식의 수가제도 즉 질병별, 방문별, 기간별, 사람당 일정액을 정하는 방식과 아예 월급 등으로 정액을 정하는 방식 등이 있다. 이번에 이슈가 되고 있는 포괄수가제란 질환군별 포괄수가제(DRG)로 일정 질환군에 대해서는 정해진 정액만 지불한다는 의미이다.

[문제 현상1] 5년 사이 70%씩 증가한 수술 국내에서 2006년에서 2010년 사이 시술 건 수 증가율이 가장 높은 수술은 1위 갑상선 수술, 2위 슬관절(무릎 관절)전치수술, 3위 일반척추수술이다. 1위 갑상선 수술의 경우 2006년 2만 2천 건에서 2009년 4만 건으로 76.7%가 증가했다. 2위 슬관절치수술은 3만 건에서 5만 3천 건으로 73.3%가 증가했다. 3위 갑상선 수술은 9만 3천 건에서 2009년 16만 건으로 72.7%가 늘어났다.

[문제 현상2] 의료 과잉, 건강보험 지불제도가 문제우리나라는 선진국 중 유일하게 병상이 증가하고 가장 많은 약을 복용하는 나라이며 과도한 수술, 입원, 외래 이용을 하고 있다. 2009년 일반척추수술이 일본의 3배, 미국의 1.5배로 많았으며, 갑상선암 발생률은 주요 선진국에 비해 5~10배 수준으로 매년 약 2만 명의 국민이 갑상선 암 환자로 새로이 진단을 받고 있다.

노인비율이 12%로 선진국에 비해 고령화가 낮은 수준임에도 의료이용이 과도하다. 10년 안에 노인인구가 전체 인구의 20%수준으로 증가할 것이 확실한 상황에서 의료비 폭등은 더욱 심해질 것으로 예상된다.

선진국 중 우리나라와 같이 모든 지불방식을 행위별로 하는 나라는 없다. 포괄적 방식의 수가제를 기본으로 행위별 수가제를 일부 활용하는 방식이 대부분이며 더 나아가 총액으로 묶어서 관리하는 방식으로 전환하고 있다. 이는 행위별 수가제가 과도한 의료공급을 유발하는 효과가 크며 심사과정의 낭비도 중요한 단점이기 때문이다.

[진단 및 해법]우선 지불제도를 포괄수가제로 전환해야 한다. 지불제도 개선은 피할 수 없는 과제이다. 현재와 같은 방식으로 의료비를 적정 수준으로 조절하면서도 국민 건강을 유지할 수 있는 방법은 없기 때문이다.

하지만 우리나라 의료계는 지불제도 개선에 절대 반대하고 있다. 사실 현재 추진하는 질병군별 포괄수가제는 행위별로 보상하는 것보다 높은 비용을 지불하기 때문에 전체 의료기관의 80%이상이 수행하고 있는 방식이다. 정부 계획대로 전체 병의원에서 의무적으로 수행한다고 하더라도 큰 무리가 없다.

이런 정도의 개선에도 의료계가 전면적 거부를 하고 있는 이유는 무엇인가? 아마도 7개 질병군에 대한 포괄수과제를 넘어 총액계약제 등과 같은 전면적 지불제도 개편의 신호탄이 될 수 있음을 우려하는 것으로 보인다.

과도한 의료공급은 의료비 문제만이 아니라 불필요한 의료로 인한 건강상의 문제까지 야기한다. 우리나라 국민들이 다른 나라 국민들에 비해 몇 배 더 많은 디스크, 무릎손상, 갑상선 질환을 앓고 있지는 않을 것이다. 의료계가 보다 전향적으로 국민건강의 수호자로 거듭나기를 기대한다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 새로운사회를여는연구원(새사연)에도 실렸습니다. 오마이뉴스는 직접 작성한 글에 한해 중복 게재를 허용하고 있습니다. 이은경 기자는 새사연 연구원입니다.