|

| | | ▲ 진중권씨는 MBC 100분 토론에 출연해 영화 <디 워>의 관한 비판적 견해를 이야기했다가 네티즌에게 십자포화를 맞았다. ⓒ MBC | | | |

탤런트 홍석천이 타의에 의해 '커밍아웃'됐던 지난 2000년. 문화평론가 이재현이 했던 말을 새삼 인용하지 않아도 우리는 이미 알고있다. "차이로 인한 차별은 폭력"이라는 것을.

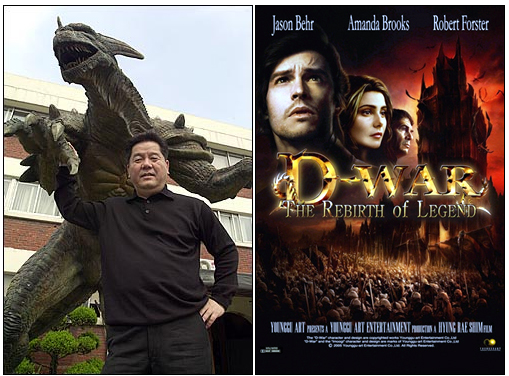

개봉한지 열흘이 채 못 돼 400만 관객을 돌파하며, 침체된 한국영화계에 '대박 돌풍'을 일으키고 있는 심형래 감독의 영화 <디 워>. 스크린쿼터가 깨지고, 이전에 개봉했던 한국영화들이 줄줄이 고전을 면치 못한 상황에서 만난 '가뭄 속 단비'였기 때문일까? <디 워>에서 파생된 갖가지 논란이 한국사회와 인터넷을 혼란의 태풍 속으로 몰아넣었다.

원칙적으로 문화·예술 분야에서 작품과 작가를 놓고 벌어지는 '뜨거운 토론'이 나쁠 것은 없다. 고래로부터 문화예술이란 그런 고통 섞인 과정을 통해 발전해왔다는 걸 너도 알고 나도 안다.

지금은 자그마한 소품 한 점 가격이 최소 수백만 달러에 육박하는 화가 고흐(1853~1890)도 살아 생전엔 수많은 혹평에 시달렸고, "누구도 흉내낼 수 없는 문학적 대업(大業)을 완성했다"고 평가받는 톨스토이와 존 스타인벡에게도 비판세력은 엄연히 존재했다.

산업적 측면이 극단적으로 강화된 장르이긴 하지만 영화 역시 문화예술의 범주 속에 포함된다고 보는 의견이 지배적이다. 그렇다면 지금 한국에서 벌어지고 있는 영화 <디 워>와 이 작품의 제작·연출자인 심형래에 대한 논쟁은 '(산업)예술로서의 영화'가 겪어야할 지극히 당연한 과정이라 할 수 있다.

그러나, "이 과정이 합리적인 토론을 통해 성공적인 결론에 이를 수 있을까"라고 묻는다면 내 대답은 "글쎄요"일 수밖에 없다. 왜냐하면 현재 진행중인 <디 워>와 심형래 관련 논쟁에는 논의을 진행하는데 기본이라 할 '상대방을 이해하려는 노력'과 '독단과 아집의 배제'가 빠져 있기 때문이다.

논쟁과 무관한 무차별적 인신 공격... 비판이 '죄악' 돼버린 해괴한 상황

<디 워> 개봉 직후 영화 <후회하지 않아>를 연출한 이송희일 감독이 심형래와 <디 워>에 관한 자신의 견해를 개인 블로그에 올렸다. 거기엔 대다수 관객과 네티즌들의 의견과는 상반된 비판적 입장이 담겨있었다. 다소 거친 표현도 없지 않았다.

하지만, 그 글이 인터넷에 알려진 후 네티즌이 보여준 반응은 '거침' 정도가 아니라 '폭력'에 가까웠다. 이송 감독의 <디 워> 평가에 대한 비난만이 아니었다. 그가 가진 성정체성(이송희일 감독은 동성애자다)을 놓고 차마 입에 담기 힘든 욕설을 퍼부은 네티즌들이 한둘이 아니었다.

일부 네티즌의 <디 워> 감싸기와 비판자에 대한 무차별적 질타는 며칠 후 청년필름 김조광수 대표에게로 옮겨갔다. "심형래 감독은 겸손해야 한다"고 한 김조 대표의 조언은 "그러는 너는 겸손하냐"라는 냉소적 대답으로 돌아왔고, "성씨가 2자인 놈들은 하여간 재수 없어"라는 이번 논쟁과 무관한 모욕까지 당해야했다.

10일에는 문화평론가 진중권이 네티즌들 사이에서 <디 워>와 심형래를 무자비한 어조로 공격한 '공공의 적'으로 낙인 찍혔다. 지난 밤 출연한 MBC 100분토론에서의 발언으로 인해 인터넷이 발칵 뒤집힌 것이다.

언론사들은 경쟁하듯 진중권의 한마디 한마디를 다시 재생해 여러 개의 유사한 기사를 반복재생산 하고 있고, 포털사이트 기사마다에 달린 댓글 중 상당수가 인용하기조차 힘든 육두문자와 상소리, 욕설을 담고 있다. '의견'이라기보단 독단의 강요 혹은, 아집 부리기라 이름 붙여 마땅한 것들도 부지기수다.

진중권이 100분토론 도중 "심약한 평론가는 지금 뭐라고 말을 할 수도 없는 지경이다" "비판을 하지 말라니? 심형래와 <디 워>가 국가보안법인가"라고 발끈했던 게 터무니없는 과장과 무조건적 분노는 아니었다는 게 밝혀지기까지의 시간은 짧았다.

| | | ▲ 영화 <디 워>와 심형래 감독을 둘러싼 논쟁에 한국사회가 달아오르고 있다. | | | ⓒ 오마이뉴스 권우성 | |

비판의 자유의 허용하지 않는 세상이 '파시즘' 불러올 수도

우리는 히틀러와 '2차 세계대전'을 아직 기억한다. 당시 히틀러와 괴벨스, 괴링이 주도한 국가사회주의독일노동자당(Nazis)은 게르만민족의 혈통적 우월성을 내세우며, 모든 선과 정의를 자신들이 소유했다는 독선과 아집에 빠져있었다. 착각에 불과한 그 아집과 독선은 전 유럽을 전쟁의 포연 속으로 내몰았고, 200~400만 명으로 추정되는 유대인 학살이란 비극을 낳았다.

<디 워>를 둘러싼 이번 논쟁을 쭉 지켜봤다. 그 과정을 통해 자신도 모르는 사이 네티즌들 속에 자리한 독단과 아집에서 히틀러가 주도한 '파시즘'의 음습한 그늘을 봤다라고 말하면 지나친 비약이거나, 호들갑일까? "맞다. 호들갑이다"라 답하는 사람도 있을 수 있다.

그러나, 이것 하나만은 분명하다. 논쟁의 상대를 논리가 아닌 욕설로 제압하려 들고, 자신과 다른 견해를 인신공격과 조롱으로 폄하하는 세상, 즉 '비판의 자유'가 허용되지 않는 세상엔 희망과 발전 또한 없다는 것. 이런 곳이 바로 파시스트의 세상 아닌가.

또한, 세상 어떤 누구도 영화와 연출자를 평가하는 견해의 차이로 인해 폭력적 차별에 시달려서는 안 된다. 아래 다시 한번, 너무나 당연해서 오래 곱씹어야 할 이재현의 말을 옮긴다.

"차이로 인한 차별은 폭력이다."

|

|

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

태그: