|

대학생 조진만(24)씨는 오랜만에 오락실에 가고 싶었다. 학교 수업이 끝나면 오락실에 가서 게임을 즐기던 학창 시절 때의 추억이 생각나서다.

집 근처 게임장을 찾은 조씨는 당혹스러웠다. '오락실'이라고 생각해 들어간 곳에 기대한 대전 액션 게임기는 없고 슬롯머신 비슷한 게임기만 가득 차 있는 것이다. 직원인 듯한 청년이 다가와 조씨에게 어떻게 오셨느냐 말을 걸자 그는 도망치듯 게임장을 나올 수밖에 없었다.

놀란 가슴을 진정한 조씨는 자신이 기대했던 오락실을 찾아보려 했지만 쉽지 않았다. 오기가 난 그는 한 시간여 오락실을 수소문한 끝에 청소년 게임장 한 곳을 찾아내 그가 원하던 게임을 할 수 있었다. "옛날엔 동네마다 건물마다 하나씩 있던 오락실인데……." 조씨는 한숨을 내쉰다. "그 많던 오락실은 전부 어디로 간 거죠?"

우리 기억 속에 있던 그 '오락실'은 어디로 사라진 것일까.

그 많던 오락실은 어디로 갔나?

| | | ▲ 한산한 게임장 | | | ⓒ 박경민 | | 5월 중순에 찾은 서울 거여동의 한 게임장. 손님이 10명도 채 안 되는 한산한 분위기다. 이맘 때 게임장이라면 으레 어수선하고 시끌벅적할 거라는 기자의 예상은 빗나갔다. 예전 같았으면 하교하는 학생들과 퇴근하는 젊은 직장인들이 한창 몰렸을 저녁 시간대.

"옛날 얘기지. 요 4~5년 사이에 손님이 확 줄었어."

거여 컴퓨터게임장을 운영하는 주인 송인순(50)씨는 말한다. 그는 "한창 많을 때 절반도 안 되지"라며 혀를 찼다.

지하철 5호선 거여 역에서 불과 20여m 떨어진 이 게임장은 여건이 좋은 편이다. 건물 1층에 위치해 손님들이 찾기 어렵지 않다. 근처에 아파트와 주택, 학원이 많아 유동인구도 많다.

최신 게임기도 꾸준히 들여 놓는다. 작년 발매된 대전 액션 게임 '철권 5'와 '킹오브파이터즈 2004', 올해 1월에 출시된 '펌프잇업 제로'도 출시되자마자 구입해 설치했다. 게임장용 게임기 외에도 노래방 기기와 가정용 비디오 게임기인 플레이스테이션(PS) 2를 시간제 과금 형식으로 들여놨다.

그렇지만 줄어든 손님은 늘지 않았다. "요즘에 누가 오락실을 오나? PC방이니 멀티플렉스니 뭐니 해서 전부 거기로 놀러가는 것 아니겠어." 송씨는 남의 일 얘기하듯 무덤덤하게 말한다. "걱정한다고 해결될 일이 아니거든."

북적이던 손님들은 어디로? 예전의 절반도 안 돼

다른 게임장 사정도 크게 다르지 않다. 손님은 잘 오지 않고, 새 게임기를 들여 놓는다고 해도 발길을 끊은 손님들이 돌아올지 미지수다. 그러다 보니 투자도 기피한다. 가끔 오는 손님들은 매번 같은 게임에 질려 더 이상 게임장을 찾지 않는다. 악순환이 계속되는 것이다.

마천동에 있는 한 게임장의 최신 게임은 2001년에 발매된 '버추얼스트라이커 2'와 '펌프잇업 엑스트라'. 이 게임장 주인은 "최신 게임기는 한 대에 수백만 원에서 천만 원이 넘는 것도 있다"라며 "손님이 올지 장담도 못하는데 그런 투자를 하는 것은 모험"이라고 말했다.

매번 새 게임을 들여 놓는 송씨의 게임장은 예외적 경우인 셈이다. 그러나 이것도 요즘에는 힘들다. 게임장용 게임 자체가 잘 나오지 않기 때문이다. "새 게임을 들여놓고 싶어도 요즘엔 마땅한 게 없어"라는 송씨는 "PS 2라도 갖다 놓으면 그거라도 할까 해서 놔뒀지"라고 말했다. "그래서 노래방 기계도 몇 대 갖다 놓았고……. 저거 하려고 오는 손님이 얼마 될까만."

게임장용 게임을 개발하는 국내 업체는 드문데다가 하나 둘 사업을 접는 분위기고, 설상가상 일본 게임도 신작이 뜸하다. 일본 게임장과 개발 업계 역시 최근 수년간 마이너스 성장을 기록하는 등 극심한 불황을 겪고 있기 때문이다. "사양 산업이야, 사양 산업……." 송씨는 담배 한 개비를 뽑아 불을 붙인다.

손님도 없고 투자도 힘들어... '사양 산업'된 오락실

그렇지만 소위 '잘나가던' 시절이 없었던 것은 아니다. "저희들끼리 대회도 해서 1등 2등 정하고……." 송씨는 기억을 되뇐다. "그땐 마니아들도 있고 해서 사람도 꽤 많았지."

10년 전, 게임장을 처음 열었을 때는 손님이 제법 모였다. 대전 격투 게임부터 리듬 액션 게임까지. 실력 좋은 게이머가 게임기 앞에 앉으면 요즘 말로 치면 '갤러리'라고 하는 손님들이 주변에 구름 같이 몰려들었다.

90년대 중반 '스트리트파이터'에서 시작된 대전 격투 게임 붐은 수많은 아류작을 쏟아내며 게임장 호황을 이끌었다. '킹오브파이터즈'와 같은 시리즈는 지금까지도 명맥을 유지하는 게임. 'DDR'에서 비롯된 리듬액션 게임도 빼놓을 수 없다. 국산 리듬액션 게임인 '펌프잇업' 시리즈는 최근 발매된 '제로'까지 7개의 시리즈를 내놓으며 게임장 매출을 이끄는 양대 산맥이었다.

그러나 99~01년 사이 PC방이 널리 보급되면서 게임장 손님은 점차 줄어들었다. 초고속 통신망을 이용해 멀리 떨어진 사람들과 승부를 겨루는 것이 가능한 네트워크 게임에 비해, 고작해야 앞자리에 앉은 사람과 대전하는 방식의 게임장은 이미 게이머들에게 식상했던 것이다. "다 시대가 변하고 유행이 바뀌어서 그런 거 아니겠나"며 송씨는 담뱃불을 비벼 끈다.

시대가 변하고 유행이 바뀌어...

바뀌지 않은 게 있다면 게임장 이용 요금. 80년대 50원을 받던 이용요금은 90년대 초 100원으로 오른 후 15년째 제자리걸음이다. 90년 당시 똑같이 100원이었던 중·고생 버스요금은 2006년 현재 640원으로 올랐다.

송씨의 게임장에서 40여 대의 일반 게임기는 100원, 리듬 액션 게임이나 건 슈팅 게임 등 체감형 게임기 7대만 200원에서 300원을 받고 있다. 처음 게임장을 열 때와 이용 요금이 똑같다. 10년째 같은 요금을 받고도 장사가 될까?

"당연히 안 되지." 송씨는 잘라 말한다. "그렇다고 200원씩 받으면 그나마 오는 손님들도 안 올 걸"이라는 그는 "신촌 같은 곳은 비싸게 받아도 손님이 오지만 거긴 여기와 여건이 다르지"라고 말했다.

사정이 이렇다 보니 기존 '오락실'은 하나 둘 사라지고 있다. 상당수는 PC방으로, 더러는 성인 대상의 일반 게임장으로 바꾸고 있다. 실제로 기자가 서울-송파구 올시티넷(http://songpa.allct.net)에 등록된 송파구내 57개의 게임장 중 30여 개 게임장을 돌아본 결과, 청소년 게임기 위주로 운영되는 게임장은 단 2곳에 불과했고 나머지는 폐업했거나 성인 게임 위주의 일반 게임장이나 PC방으로 사업을 전환했다.

15년째 그대로인 요금... 타산 안 맞아 사업 접어

거여동 근방의 청소년 게임장도 예외는 아니다. 10여 개 '오락실'은 이미 다 망하고 송씨의 게임장만 남았다. 송씨는 청소년 게임장의 상황을 "용케 버티는" 것이라고 말한다. 그는 "근처 오락실이 전부 없어져 어부지리로 이만큼 버티는 것이지만 그나마 1~2년 내 접어야 할 것 같아"라며 씁쓸하게 웃었다.

| | 오락실, 어떻게 진화했나 | | | |

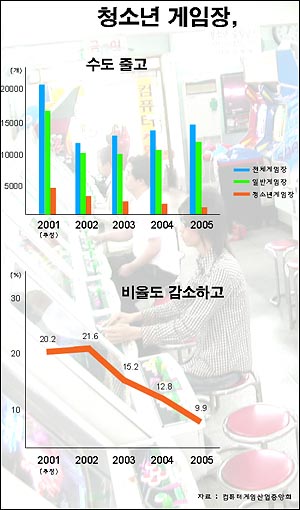

| | | ▲ 청소년 게임장 추이 | |  | 오락실의 개념이 바뀌고 있다.

1999년 '음반비디오물 및 게임물에 관한 법률' 개정에 따라 기존 '오락실'은 큰 변화를 맞았다. 18세 이상의 성인 게임기를 설치할 수 있는 '일반 게임장'과 전체이용가 게임만을 설치할 수 있는 '청소년 게임장'으로 이원화된 것이다.

많은 게임장들이 규제가 많은 청소년 게임장 등록을 피해 '일반 게임장'으로 등록했다. 99년~01년 사이 PC방 열풍에 직면해 이들 '일반 게임장'은 대부분 성인 게임기 위주로 전환, 그 결과 과거의 오락실에 해당하던 '청소년 게임장'은 숫자가 급격히 줄어들었다.

컴퓨터게임산업중앙회에 따르면 2001년 당시 전국적으로 최소 4000여 개로 추정되던 청소년 게임장은 2005년 1500개로 줄었다. 전체 게임장 대비 비중도 계속 줄어 들어 2001년 20% 이상이던 것이 2005년엔 9.9%로, 채 10%도 되지 않았다.

이에 대해 컴퓨터게임산업중앙회 홍보과장 유원상씨는 "청소년층의 놀이문화가 다양해진 것이 주요 원인"이라며 "게임장이 청소년 상대로 살아남으려면 게임장만의 장점을 살려야 한다"며 체감형 게임, 네트워크 게임 등을 그 대안으로 꼽았다. | | | | |

| | "집이나 PC방에선 못하거든요" | | | 오락실에서 만난 요즘 아이들 | | | |

"다 망해가는 오락실에 뭐 기사 쓸 게 있나?"

송씨는 인터뷰 내내 이 말을 되풀이했다. 인터뷰를 마치며 그는 "내 생각엔 이런 것보다는 PC방이나 성인 오락실에 가보는 게 좋을 거 같아"라며 웃었다.

굳이 송씨의 말이 아니더라도 게임장의 분위기, 손님 수, 각종 통계 자료에 이르기까지 우리 추억 속의 '오락실'은 더 이상 존재하지 않는 것 같았다. 하지만 게임장에 오는 학생들의 얘기는 좀 다르다.

'철권 5' 게임기 앞에 앉아 동전을 수북이 쌓아두고 게임을 하는 한 학생이 기자와 눈이 마주치자 멋쩍게 고개를 돌렸다. 그는 벌써 2시간째 3천 원가량을 쓰고 있다. "PS2로도 있는 게임이지만 오락실에서 해야 진짜 맛이 나요"라며 그는 다시 화면으로 고개를 돌린다.

"집이나 PC방에선 못하거든요." 방금까지 '펌프잇업 제로'를 하며 땀을 흘리던 최종명(18·보성고)군. 친구들도 오락실을 많이 찾느냐는 기자의 질문에 그는 "PC방에 많이 가긴 하지만 오락실 오는 애들도 많아요"라며 "오락실 가는 것이 옛날 얘기는 아니죠"라고 말했다.

20년 전의 오락실과 지금의 오락실이 같진 않으련만, 그래도 '오락실'이란 공간은 아직 우리에게 추억이 아닌 현실로 살아있는 것이 아닐까. | | | | |

덧붙이는 글 | 모 신문사 르포 공모전에 응모했던 기사입니다.

|

|

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

태그: