|

2000년 미국 대선에 이어 2004 미국 대선은 양극화되고 있는 미국 사회를 보여준다. 미국 사회내 블루(blue)와 레드(red)의 대립은 단지 서로 의견이 다른 정도가 아니라 서로를 증오하는 수준까지 심화되고 있다. 이 같은 양극화는 정치는 물론 지역, 인종, 경제, 문화, 심지어는 스포츠에서도 나타나고 있다. 그 원인은 묘하게도 세계화(globalization)에 있다. 세계화의 엔진이자 진원지인 미국이야말로 세계화의 영향을 가장 처음으로 그리고 가장 크게 받고 있다. 어느 때보다 치열한 선거전이 예상되는 2004 미국 대선을 앞두고 미국사회의 양극화된 이면을 현장취재한다. 블루와 레드는 미국대선 개표 때 주별로 민주당이 이긴 지역은 블루, 공화당이 이긴 지역은 레드로 표현한 데서 착안한 것이다....<기자 주>

| | | ▲ 텍사스 주 웨이코의 도심에 있는 스페인풍의 닥터 페퍼 박물관 전경 | | | ⓒ 홍은택 | | 사람은 단맛을 좋아하게 돼 있다. 최초의 음식인 엄마의 젖이 달기 때문이다. 요리의 역사는 두 가지다. 단맛에서 벗어나거나 더 달게 하는 것이다.

한국의 음식은 전자다. 단맛을 높게 치지 않고 다종다양한 맛을 추구한다. 그것이 신맛만 해도 새큼하고 시큼하고 새콤하고 시쿰하고 시큼하고 새금하고 시금한 형용사들을 낳았을 것이다.

미국의 음식은 후자다. 단맛은 미국을 상징한다. 미국의 파이를 먹어보면 마치 독한 술을 마신 것처럼 어지러울 만치 단 것도 있다. 6·25 전후 세대들에게 미군 병사들이 나눠주던 껌, 초콜릿은 미국에 대한 기억의 원형이다. 거기에 콜라까지 더하면 미국의 이미지는 완성된다. 미국은 달다.

달디단 미국을 가장 잘 대표하고 있는 세계화의 첨병이 바로 콜라다. 공산주의가 무너지기 전 콜라가 먼저 들어가 풍요로운 소비사회에 대한 동경을 불러일으켰다. 펩시콜라는 74년에 소련에 첫 현지공장을 세웠고 코카콜라는 콜라를 ‘자본주의의 아편’이라고 부른 마오쩌둥이 사망하자 78년 경제 개방 직전의 중국에 들어갔다.

끊임없는 혁신을 통해 자기를 증식하는 자본주의의 특성과는 달리 콜라는 원래의 제조법에서 크게 바뀌지 않았다. 19세기에 개발된 식품이 21세기에도 인류의 입맛을 다시게 하고 있는 것은 놀랍고도 무서운 일이다. 어떻게 만들어졌길래(보다 정확한 의문은 어떻게 팔길래다. 우리는 맛이 아니라 이미지를 마신다).

그 비결을 알기 위해 같은 탄산음료로서 콜라보다 조금 먼저 생긴 것으로 인정받고 있는 닥터 페퍼(Dr. Pepper) 박물관에 갔다. 박물관은 텍사스 주의 한복판인 웨이코(Waco)의 도심에 있다. 폐쇄된 공장들의 폐허 속에 마치 외로운 섬처럼 스페인풍의 3층 건물만 일년에 6만 명의 발길로 북적댄다.

빌 팬텔(Bill Pantel)이라는 할아버지가 반갑게 맞이했다. 일주일 전에도 한국 사람이 온 적이 있다면서. 박물관은 1, 2층을 전시관으로 쓰고 3층은 자유기업 연구소(Free Enterprise Institute)와 소프트 드링크 명예의 전당(Beverage World Soft Drink Hall of Fame)으로 쓰고 있었다.

| | | ▲ 닥터 페퍼 박물관의 안내원인 빌 팬텔씨. | | | ⓒ 홍은택 | | 박물관은 코카콜라, 펩시콜라와 같은 19세기의 탄산 음료들이 어떤 환경에서 나왔는지 잘 재현하고 있었다. 1층 전시관 초입에 바로 닥터 페퍼를 개발할 당시의 올드 코너(Old Corner) 약국(drugstore) 음료수 판매 코너(soda fountain)가 복원돼 있다.

지금도 그렇지만 미국 약국(drugstore)은 약만 아니라 잡화도 팔았고 무엇보다 동네의 찻집으로 기능했다. 약사들은 음료수도 만들어 팔았다. 만드는 방법은 설탕물에 온갖 향을 섞어보는 것이었다. 그러다 손님들의 반응이 좋으면 그 시럽을 팔았다. 그렇게 만들어진 것이 닥터 페퍼고, 코카콜라고, 펩시콜라다.

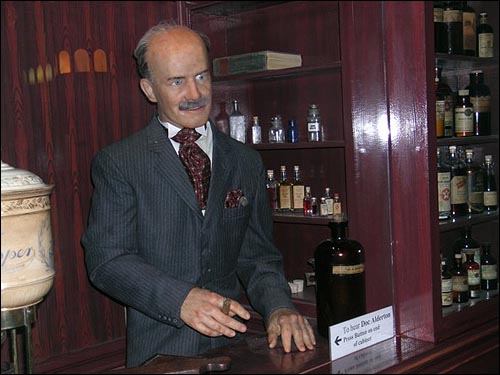

음료수 판매 코너 옆에는 닥터 페퍼를 개발한 찰스 앨더튼(Charles Alderton)의 실물 크기인형이 진열돼 있다. 버튼을 누르자 앨더튼이 말을 시작했다. 다 듣고 나니까 닥터 페퍼에 대한 환상이 와르르 무너진다.

올드 코너 약국에 취직한 앨더튼은 약재의 냄새가 뒤섞여 있는 약국의 냄새가 좋았다. 어느 날 이 약국의 냄새를 음료수에 담아보면 어떨까 하는 데 생각이 미쳤다. 여러 향을 섞어 보았다.

근본적으로 우리 아이가 콜라와 환타, 사이다를 섞어서 새로운 맛을 내려는 것과 다를 바 없는 원리다. 차이가 있다면 아이는 먹는 것 가지고 장난친다고 야단맞는 반면 약사는 잘한다고 칭찬 받는다.

약사들이 만든 탄산음료들

| | | ▲ 닥터 페퍼를 처음 만든 찰스 앨더튼의 실물 크기의 인형. 약사라기보다는 마치 바텐더처럼 보인다. | | | ⓒ 홍은택 | | 무려 23가지의 향을 섞은 끝에 약국의 냄새를 음료수에 담는데 성공했다. 1885년의 일이다. 그래서 19세기 말 미국의 변두리 중 변두리였던 웨이코에 있는 동네 약국 냄새를 알고 싶으면 닥퍼 페퍼를 마시면 된다. 신기한 일이기는 하지만 앞으로는 꼭 약 먹는 기분으로 닥터 페퍼를 마실 것 같은 느낌이다.

한번 닥터 페퍼를 마셔본 손님들은 또 닥터 페퍼를 찾았다. 그러자 약국의 주인 웨이드 모리슨(Wade Morrison)은 ‘웨이코’로 불리던 이 음료수를 ‘닥터 페퍼’라고 명명하고 공장을 차렸다. 이 공장의 터가 바로 이 박물관이다.

톡 쏘는 맛 때문에 닥터 페퍼(후추)라고 이름이 붙여진 것으로 추측했는데 그게 아니다. 박물관측에서는 작명의 경위에 대해 밝히지 않고 있다. 이유는 정확한 학설이 없기 때문이라는 것.

닥터 페퍼 회사측에서는 모리슨이 버지니아 주에 살 때 그에게 첫 일자리를 준 찰스 페퍼(Charles Pepper)가 고마워서 이름을 닥터 페퍼로 붙였다고 밝히고 있지만 일각에서는 찰스 페퍼가 그의 여자 친구 아버지였다는 학설을 제기하고 있다.

당시 미국에는 수백, 수천 종의 탄산음료가 있었다. 약국마다 약사들이 왕성한 실험정신을 발휘했다. 그 이후 치열한 마케팅 경쟁을 뚫고 나온 음료수들이 미국을 제패하고 세계로 나아갔다.

1886년 코카콜라를 만든 존 펨버튼(John Pemberton)이나 1898년 ‘영원한 2등 콜라’ 펩시를 만든 칼레브 브래드햄(Caleb Bradham) 모두 약사들이다. 그래서 그런지 처음에 코코아 프렌치 와인(French Wine of Cocoa)으로 불리던 코카콜라는 두통약 또는 만병통치약으로, 펩시콜라는 소화제로 팔렸다. 한국에서 처음에 칠성사이다나 콜라를 소화제 삼아 먹었던 것도 근거가 없는 것은 아닌 셈이다.

탄산음료의 역사

| | | ▲ 닥터 페퍼가 잘 팔리자 수많은 모조품들이 명멸했다. | | | ⓒ 홍은택 | | 탄산음료의 역사에서 보면 사실 콜라나 닥터 페퍼보다 더 의미심장한 발명은 탄산가스를 물에 가두는 방법이다. 대리석 가루(marble dust)에 산(acid)을 부어서 탄산가스를 만든 뒤 잽싸게 물을 채워놓아야 한다.

닥터 페퍼 박물관에 따르면 콜라가 처음 나온 1886년보다 반세기 전인 1835년 듀런드(Durand)라는 사람이 필라델피아에서 처음으로 탄산음료를 만든 것으로 나와 있다. 탄산음료가 하나의 상품이 될 수 있다고 생각해 최초로 등록한 상표는 1871년 ‘Lemon’s Superior Sparkling Ginger Ale”이다.

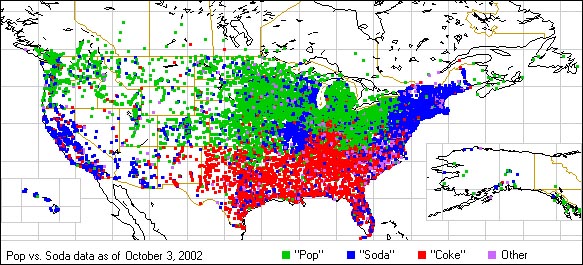

그 당시에는 탄산음료를 병에 담아서 코르크 마개로 막았는데 코르크 마개를 딸 때 팝(우리귀에는 '펑') 하는 소리가 난다 해서 팝(pop)이라는 별명이 붙었다. 그것이 불행의 씨앗(?)이었다.

미국은 이후 탄산음료를 부르는 말로 국토가 분열됐다. 시카고에 가면 팝(pop)이라고 하고 워싱턴에 가면 소다(soda)라고 부른다. 플로리다에 가면 탄산음료를 원래 코카콜라의 준말인 코크(coke)라고 부르는 곳도 있고 소다라고 부르는 곳도 있다.

어쨌든 가는 고장에 따라 정확한 영어를 구사하고 싶다는 무모한 생각이 있다면 다음 지도를 참고하라. 그러면 곧 단념하게 될 것이다. 대체로 북쪽에서 팝이라고 부를 확률이 높다는 것은 분명하다.

| | | ▲ 탄산음료를 소다 또는 팝, 코크 등으로 부르고 있는 지역 분포도. 보다 상세한 정보는 www.popvssoda.com로 | | | ⓒ McConchie | | 미국 기업의 창업사는 기업이 성공하고 나면 신화로 승격된다. 코카콜라의 경우는 콜라의 제조비법이다. 어렸을 때 들은 얘기는 코카콜라의 제조 비법을 아는 사람은 회사에서 사장과 부사장 2명밖에 없다는 것이다. 이들은 같은 비행기를 타지 않는다는 것이다. 또는 이 두 사람도 서로 제조 공정의 반밖에 몰라서 서로 아는 것을 합쳐야 제조 비법의 전모를 알 수 있게 돼 있다는 얘기도 들은 적이 있다.

코카콜라의 제조 비법

두 사람밖에 모르는 것은 사실인 것 같다. 코카콜라 측은 더 이상 제조 비법에 대한 이야기를 공개하지 않는다. 다만 과거에 나온 보도를 보면 1925년 코카콜라는 대출 담보로 뉴욕의 한 은행의 금고에 보관돼 있던 제조법 원본을 본사가 있는 애틀란타의 은행으로 옮기면서 문서 열람 규칙을 제정했다. 이 문서를 볼 수 있는 사람을 두 명으로 한정했고 이 두 사람의 신원에 대해서는 공개하지 않기로 했다. 두 사람이 문서를 열람할 때도 회장과 사장의 승인이 있어야 가능하도록 했다.

이 같은 사실이 언론에 보도되고 인구에 회자되면서 사람들은 뭔가 특별한 것을 마시고 있다는 생각을 하지 않을 수 없다. 엄격하게 숨겨진 비밀의 물을 마시고 있는 것이다. 호기심이 동한다. 그 뒤로 코카콜라의 제조법을 캐내려는 유행이 일었다.

실제로 공개된 제조법도 여러 종류가 있다. 그 중 하나가 마크 펜더그래스트(Mark Pendergrast)가 1993년 저서 ‘For God, Country and Coca-Cola’에서 코카콜라를 처음 만든 존 펨퍼튼(John Pemberton)의 제조 비법이라며 공개한 것이다.

재료: Citrate Caffein(구연산염 카페인), 1oz(온스).

Ext. Vanilla(추출 바닐라), 1oz.

Flavoring(향), 2.5oz.

F.E. Coco(코카 나뭇잎의 추출액), 4oz.

Citric Acid(구연산), 3oz.

Lime Juice(라임 주스), 1Qt(쿼트, 1.13 리터).

설탕, 30lbs(파운드).

물, 2.5Gal(갤런).

캬라멜 첨가제

제조법: 카페인과 구연산, 라임주스를 1쿼트의 끓는 물에 넣은 뒤 물이 식으면 바닐라와 향을 첨가한다. 그런 뒤 24시간을 놔두면 콜라가 된다. 향은 오렌지, 레몬, 육두구, 계피, 고수풀, 등화유, 알코올을 섞어서 만든다.

코카콜라에서는 즉각 '정확하지 않다'고 부인했다. 하지만 이것은 원래부터 정답이 없는 문제다. 비법을 공개할 이유가 없는 코카콜라는 언제나 제조비법에 대한 새로운 주장이 나올 때마다 틀리다고만 말하면 그뿐이다. 세상에서 가장 편한 출제자다.

| | | ▲ 닥터 페퍼를 처음 대량 생산할 때의 기계 | | | ⓒ 홍은택 | | 어쨌든 펜더그래스트가 공개한 제조비법이 맞다 해도 그걸 만들 엄두가 나지 않는다. 누가 그런 재료를 구할 수 있을 것이며 누가 그것의 무게를 일일이 재서 섞을 수 있을까. 더구나 그것을 그대로 만든다 해도 코카콜라 만큼 잘 마케팅할 회사도 없으니 원래부터 풀어야 할 이유가 없는 문제다. 또 과연 그렇게 매달릴 만큼 비법인지도 의문이다.

공장 노동의 ‘액체 연료’ 탄산음료

닥터 페퍼의 역사를 보다가 왜 탄산음료가 미국 사회에 그처럼 확산됐는지를 알 수 있는 단서를 찾았다. 첫째는 탄산음료의 물리적 표준화다. 처음에는 시럽을 팔다가 병에 담아 팔면서 급속히 소비가 늘었다.

또 따기가 불편한 코르크 마개 대신 작은 왕관 모양의 마개가 개발되면서 병의 표준화가 완성됐다. 병마개는 1892년 볼티모어에 살던 윌리엄 페인터(William Painter)라는 사람의 특허다. 오늘날에도 어느 회사나 19세기 말에 개발된 이 마개를 여전히 쓰고 있다. 144개를 만드는데 25센트(300원)밖에 안 든다고 한다.

둘째는 탄산음료에 대한 인식의 변화다. 처음에는 시원한 약처럼 마시던 탄산음료가 어느 순간 강장제 또는 영양보충제로 성격이 바뀐다. 거기에는 학계의 지원사격이 있었다. 닥터 페퍼의 1930년대 광고를 보면 하루 세끼 식사를 하듯 식사 중간 중간 그러니까 10시, 2시, 4시에 닥터 페퍼를 마시면 원기를 회복해서 일을 더 잘할 수 있다고 선전했다. 그 때는 칼로리가 부족했던 시절이니까 그럴 듯한 얘기다.

1944년 컬럼비아대의 영양 화학자 월터 에디(Walter H. Eddy)의 연구보고서가 결정적이었다. ‘Liquid Bite(톡 쏘는 물)’라는 이름의 닥터 페퍼에 관한 보고서에서 “끼니 사이에 신속히 에너지를 보충할 수 있는 보조적 수단으로 닥터 페퍼가 좋다는 것은 의심할 여지가 없다”고 발표했다.

이 보고서 외에도 공장에서 일할 때 탄산음료를 마시면 공장 노동의 피로를 덜어줄 있다는 보고서도 나왔다. 그러자 미 전시 물자 통제국은 탄산음료 회사들에 설탕 공급 제한 조치를 해제했다.

한국 근대화 역군들의 ‘액체 연료’가 박카스와 칠성사이다였다고 하면 2차 대전 특수를 맞이해 군비물자를 생산해낸 미국 노동자들의 연료는 탄산음료였다. 탄산음료가 영양보충제로 사람들의 머리 속에 자리잡음에 따라 공장에서나 집에서 마셔댔다. 이제 그 대가를 지불할 때가 됐다.

닥터 페퍼 박물관 어디를 뒤져봐도 성분에 대한 설명이 거의 없다. 음료업계는 성분에 대해 설명할 필요를 느끼지 못했다. 그냥 제조비법이라고 말하면 됐으니까.

HFCS 혁명

| | | ▲ 공장 안에는 우물이 있었는데 이 우물 맛이 좋아서 닥터 페퍼가 맛있다는 소문이 있었다고 한다 | | | ⓒ 홍은택 | | 그러나 최근 들어 거센 도전에 휘말리고 있다. 그 원료의 이름은 HFCS(High Fructose Corn Syrup). HFCS는 말 그대로 과당(fructose)이 많은 옥수수 시럽이다. 미 탄산음료업계는 80년대 설탕 대신 HFCS를 쓰기 시작했다.

이것은 70년대 옥수수 증산을 허용한 미국 농산정책의 유산이다. 옥수수가 남아도니까 옥수수를 활용하는 여러 방법들이 나왔는데 그 중에 미 식생활에 가장 많은 영향을 미친 것이 HFCS의 개발이다.

‘Fat Land’의 저자 그레그 크릿처(Greg Critzer)에 따르면, 71년 일본 식품과학자들이 옥수수 전분에서 낮은 가격에 HFCS를 화학적으로 추출할 수 있는 방법을 개발했다. 처음엔 꿈의 개발이었다.

단지 값싸게 설탕을 대신할 수 있는 것 외에도 HFCS를 냉동식품에 첨가하면 동결 변색을 막을 수 있고 자동판매기계 같은 곳에 넣어두는 식품에 첨가하면 오랫동안 맛을 보존할 수 있었다. 크릿처는 “비스킷이나 롤 케이크 같은 과자에 HFCS를 쓰면 마치 지금 오븐에서 구워낸 것처럼 향과 색깔을 보존한다”고 말했다.

문제가 되는 것은 HFCS 안에 있는 과당(fructose)이다. 과당은 섭취하면 인체의 다른 곳에서는 분해되지 않고 간에까지 도착한다. 거기서 인체에 나쁜 중성지방(triglyceride)을 만들어내는 역기능을 한다.

2000년 토론토대학의 연구자들이 사람과 지방 대사 과정이 비슷한 햄스터들에게 과당이 많이 들어간 음식을 먹인 결과 햄스터들은 높은 중성지방 지수와 인슐린에 대한 저항을 보인 것으로 나타났다. 인슐린은 영양분이 근육조직 안에 들어가도록 도와주는 역할을 한다. 인슐린에 대한 저항이 발생하면 영양분이 혈관에 남아있어 2종 당뇨병의 원인이 된다.

2001년 미네소타 대학의 존 밴틀(John Bantle) 교수는 과당을 당분으로 많이 섭취한 사람들이 자당(sucrose)을 당분으로 많이 섭취한 사람에 비해 32%나 높은 중성지방 증가율을 보였다고 발표했다.

보스턴에 있는 아동병원에서는 탄산음료를 많이 마시는 어린이들과 그렇지 않은 어린이들의 체중을 19개월간 관찰한 결과 하루에 탄산음료를 한 병 더 마실 경우 비만에 걸릴 확률이 60%나 높아진다는 것을 발견했다.

올해 4월 루이지애나대학의 조지 브레이 박사팀은 '미국임상영양학회지(American Journal of Clinical Nutrition)'에 발표한 논문에서 아예 미국인 사이에서 급증한 비만은 주로 탄산음료에서 섭취한 HFCS 소비의 급증 때문이라고 주장했다.

이에 대해 미 옥수수 가공협회(Corn Refiners Association)와 전국음료협회(National Soft Drink Association)가 발끈 하고 나섰다. 논지는 과거에 쓰던 설탕이나 HFCS의 과당 비율이 크게 다르지 않았다는 것.

설탕은 과당 한 분자에 포도당 한 분자로 구성된 이당류다. HFCS는 HFCS-42와 HFCS-52 두 종류가 쓰이는데 각각 과당의 비율이 42%, 52%라는 것을 뜻한다. 나머지 성분은 포도당이니까 설탕이나 HFCS 모두 절반쯤은 과당이라는 얘기다.

버지니아 공대의 식품영양정책 연구소도 7월 13일 세미나 결과를 발표하면서 HFCS가 특별히 비만에 기여했다고 할 근거가 없다고 주장했다. 그래서 HFCS가 설탕보다 비만과 당뇨에 더 안 좋은지는 아직 의학적으로 합의가 안 돼 있는 상태다.

하지만 과당이 나쁜 데는 어느 쪽이든 이의가 없다. 한국에서는 불과 몇 년 전까지도 당뇨에 좋은 것으로 선전됐던 그 과당이다. 한국에서는 설탕이 당뇨에 안 좋은 것으로만 돼 있어 무설탕이라는 상표로 과당을 듬뿍 넣은 제품을 팔곤 했다.

비만의 피해자는 소수인종과 저소득층

HFCS가 설탕과 비슷한 만큼의 과당을 함유하고 있다고 해서 책임을 면하는 것은 아니다. HFCS는 여전히 과당 섭취를 늘린 주원인이다. 탄산음료 업계는 1980년대 설탕에서 값싼 HFCS로 당분을 바꾸면서 20% 이상 비용을 절약했다. 그 절약된 비용으로 판촉을 강화했고 패스트푸드점에서는 파는 탄산음료의 양을 두세 배로 늘렸다.

‘Fast Food Nation’의 저자 에릭 슐로서(Eric Schlosser)에 따르면 패스트푸드 회사들은 코카콜라 시럽을 한 갤런(3.78리터) 당 4달러 25센트에 구입한다. 그런 뒤 1달러 29센트에 파는 중간 크기의 코카콜라 한 컵에 9센트 어치의 콜라 시럽을 넣는다. 시럽 외의 나머지는 설탕물이다.

콜라 큰 컵은 1달러 49센트를 받고 파는데 콜라 시럽은 3센트 어치만 더 들어간다. 3센트를 넣고 20센트를 더 받을 수 있으니까 17센트가 이득이다. 기를 쓰고 큰 컵을 팔아야 하는 이유가 여기에 있다.

소비자들의 관점에서는 부피가 중에서 대로 두 배 느는데 가격은 20센트만 더 비싸니까 대자를 사는 게 더 경제적인 것 같다. 그렇게 해서 컵이 커지기 시작해 미국에 와서 가장 놀란 발견 중 하나인 말구유만한 컵이 탄생한다. 이 컵으로 무엇을 담아 마시든 비만해질 수밖에 없다.

89년에 연간 34.7갤런의 탄산음료를 마시던 미국인은 지금은 50갤런을 마신다. 한 사람당 600캔 꼴이다. 옥수수 증산과 HFCS 혁명으로 이제는 값싼 칼로리가 널리고 널린 시대가 된 것이다. 그것을 풍요라고 부를 수 있을 것인가.

|  | | | ▲ 소프트 드링크의 명예의 전당 입구 | | | ⓒ 홍은택 | 값싼 칼로리의 최대 피해자는 저소득층과 흑인, 히스패닉(중남미계 이민자)이다. 저소득층이고 소수인종일수록 비만해져 간다. 미국에서는 연간 소득 5만달러(약 6000만원) 이상 버는 사람들의 경우 흑인의 27%, 히스패닉의 18%, 백인의 20%가 비만이다. 하지만 연간 소득 1만달러(1200만원)가 안 되는 사람들의 경우 흑인의 33%, 히스패닉의 26%, 백인의 19%가 비만이다. 소득과 인종에 따른 명확한 대조가 나타난다.

특히 가난한 대륙 중남미에서 굶주리다 미국으로 건너와 값싼 칼로리에 노출된 히스패닉들이 어느 인종보다 더 빠르게 비만과 당뇨병에 걸리고 있는 중이다. 원인은 사회적이다. 이민자들은 장시간 노동을 한다. 그들에게 체중을 빼기 위해 운동하라고 권하는 것은 무리다. 이들에게는 휴식이 더 필요하다.

빈민 거주지역에는 안전하게 운동할 수 있는 공원이나 시설도 부족하다. 특히 흑인 슬럼의 경우 집밖에서 무슨 일이 일어날지 모르기 때문에 부모들은 아이들에게 나가지 말고 집안에서 TV를 보도록 한다. TV를 켜면 HFCS로 만든 사탕과 과자, 음료수에 대한 선전이 쏟아진다. 그런 광고를 규제하자는 시민단체들의 주장은 거의 빨갱이로 취급받는다.

닥터 페퍼 박물관의 마지막 코스는 3층 소프트 드링크 명예의 전당. 이 전당 앞에는 깜짝 놀랄 구절이 적혀있다.

“세계인의 식생활에 근대 미국이 가장 대중적으로 기여한 것은 탄산음료라고 진실로 말할 수 있다.(It can be truly said that carbonated soft drinks are modern America’s most popular contribution to the diet of the people of the world”(J. Conrad Dunagan)

당장 탄산음료 과다 섭취에 따른 미국인의 비만이 사회 문제로 대두되고 있는 판국에 그렇게 당당할 수가. 옆에 붙은 자유기업 연구소에는 이런 현판도 있다.

“시장 경제와 사회주의 사이에는 제 3의 길이란 없다. 인류는 두 체제 중 하나를 선택해야 한다. 그 둘이 아닌 대안은 그냥 혼란일 뿐이다.”

탄산음료수의 박물관에 왜 자유기업 연구소가 있고 또 왜 이처럼 자유방임형 자본주의라는 이데올로기의 무거운 모토가 걸려 있는지 조금 엉뚱하게 느껴졌다. 우리는 탄산음료가 아니라 자본주의를 마시고 있는 것인가.

|

|