"저녁 다 차렸다. 밥 먹자. 밥 먹을 어린이, 손."

아들과 딸이 손을 번쩍 든다. 밥을 차린다. 오늘은 야채볶음밥과 계란찜이다. 아이들이 식탁에 앉는 걸 보고 설거지를 시작한다. 10분쯤 했을까. 뒤를 돌아본다. 딸이 잔다. 양 손바닥 위에 얼굴을 살포시 포개고서.

올해 들어 생긴 습관이다. 딸은 낮잠이 필수다. 1시간에서 1시간 30분 정도는 반드시 자야 한다. 지난해 말 어린이집에서 낮잠을 자지 않기 시작했다. 유치원에 올라가면 낮잠 시간이 사라진다. 적응을 위해 낮잠 시간을 없앴다. 처음엔 울고, 투정을 부렸다. 담임 선생님의 오랜 설득에 딸도 상황을 이해했다. 어느 날 하원 때 딸이 자랑했다. "아빠, 나 오늘 낮잠 안잤어."

놀라운 일이었다. 딸은 몸에 타이머라도 있는 것처럼 낮잠을 자던 아이였다. 그런 아이가 낮잠을 안잤다니. 믿을 수 없는 일이었다. 그날 저녁 식사 때 딸은 밥을 먹다가 '꾸벅꾸벅' 졸기 시작했다. 어이쿠. 처음엔 뭔 일인가 싶었다. 시간이 좀 지나자 낮잠을 못잔 부작용인 걸 알게 됐다.

하원 후 집에 오면 씻고 저녁을 차리는 동안 자기들끼리 놀거나 TV를 본다. 밥을 차리면 식탁에 앉는다. 그동안 똘망똘망한 눈으로 TV를 보던 딸은 식탁에 앉은 뒤 얼마 안돼 졸기 시작한다. '참, 희한한 일일세.' 몇 번 그런 일을 겪은 뒤 딸이 졸면 빨리 침대에 가서 눕혔다.

시간이 지나자 나도 적응했다. 졸기 시작하면 바로 일어나서 잠옷을 갈아입고 양치질을 하라고 말한다. 그 뒤는 침대행이다. 때때로 아이는 부활한다. 침대에 들어가서 5분쯤 지난 뒤 "다 잤다"면서 나타난다. 이건 또 무슨 일일까. 아이가 묻는다.

"아빠, 나 이제 뭐 해야 돼?"

"뭐 하긴, 밥 먹어야지."

딸이 살짝 망설이는 표정을 짓는다. 밥을 천천히 먹는다. 먹는둥 마는둥 보인다. 3분의1 정도나 먹었을까. 배부르다고 말한다. 아들은 다 먹었다. 둘은 같이 놀거나 TV를 본다.

아이들 양육에서 숙제는 끝이 없지만

큰사진보기

|

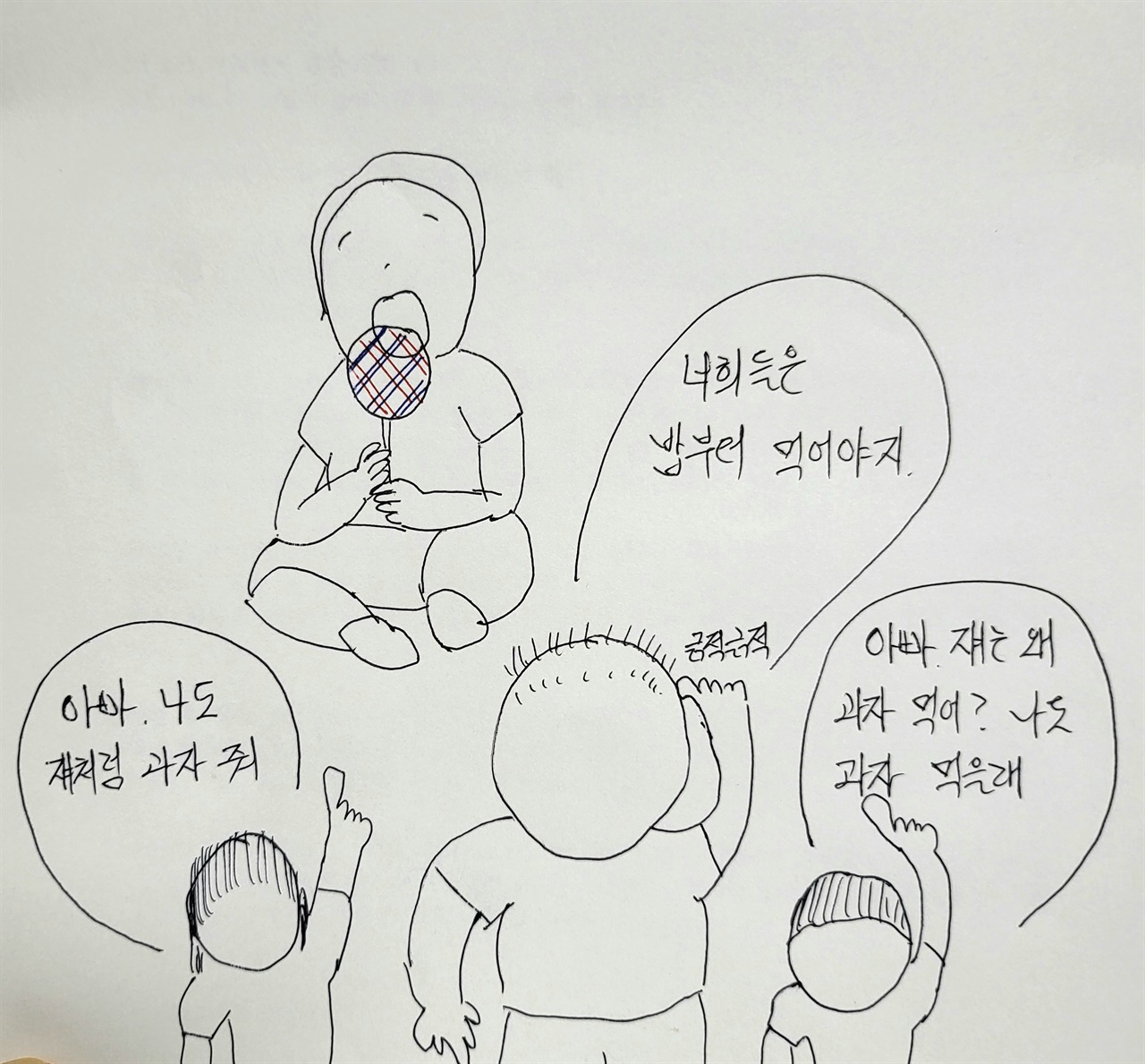

| ▲ 아이들 키우면서 가장 어려운 것 중 하나가 밥 먹이기다. 과거엔 밥상 치우면 그만이었지만 요즘은 그렇지가 않다. |

| ⓒ 김대홍 | 관련사진보기 |

아이들 양육에서 숙제는 끝이 없지만, 그 중 난제가 식사다. 아이들이 아주 어릴 때부터 엄마가 떠먹여주는 걸 금했다. 오로지 자기들 힘으로 먹어야 한다. 아빠인 내가 아마 옛날 사람이라서 이런 판단을 했을 것이다.

그 시절엔 어린이라도 자기 손으로 밥을 먹었고, 엄마가 떠먹이는 일은 없었다. 요즘은 떠먹이는 엄마들이 많지만 나한텐 생소한 풍경이다. 아이들이 엄마가 떠먹이는 서비스를 받지 못하는 건 아빠를 잘못(?) 만난 탓이다.

대신 식사 시간이 꽤 길다. 아들은 혼자서 밥을 먹기 시작했을 때 2-3시간씩 밥을 먹기도 했다. 밥상 앞에서 제사 드리는 아들을 보면 울화통이 치밀 것 같아 일부러 시선을 피했다. 계속 설거지를 하고, 빨래를 개고, 바닥 청소를 했다.

밥은 다 먹어야 하고, 밥을 다 먹어야 그 다음 것을 할 수가 있다. 아빠인 내가 정한 우리집 원칙이다. 노는 것도, 간식을 먹는 것도 밥을 다 먹어야 가능했다. 물론 이 원칙을 깨기 위한 아들의 잔꾀가 아주 현란했다.

"아빠, 나 쉬 마려워." "아빠 나 응가 마려워." "아빠 가려워." "아빠 목욕할래." "아빠 더워." "아빠 추워." "아빠 속이 안좋아." "아빠 배불러."

수많은 이유들이 등장했다. 진실과 거짓을 가려낼 순 없었다. 요구하면 들어줄 수밖에 없었다. 변수도 많았다. 지인이 아이들과 놀러오거나 함께 놀러갔을 때다. 식사를 하지 않은 상태로 지인네 아이들이 과자를 먹기 시작할 때다.

매번 지키긴 힘든 '식사 후 간식' 원칙

상황은 항상 변한다. 분위기라는 게 있다. 모든 일을 칼로 자르듯이 할 순 없는 노릇이고, '식사 후 간식'이란 원칙을 지킬 것이냐, 지키지 않을 것이냐를 매번 판단해야 했다.

대체로 완고한 편이었다. 어느 날 점심 식사 시간 지인네 아이는 점심을 한 숟갈도 뜨지 않고 과자를 열심히 먹었고, 우리집 아이들은 부러운 눈으로 쳐다봤다. 마음 약해진 지인이 아이들에게 과자를 내밀었다.

"밥 다 먹고서 먹자."

아빠의 이 한마디에 아이들은 '힝' 거렸지만 도리는 없었다. 지인은 아마 나를 참 '매정하다' 생각했을 것이다. 역시 아이들이 아빠 잘못 만난 죄다.

어쩔 수 없이 옛날 사람이다 싶은 게 '밥투정 하는 것' '밥 남기는 것'을 보는 게 참 힘들다. 아들은 이제 적응이 됐다. 반찬 투정을 하지 않는다. "맛있는 밥 해주셔서 고맙습니다"란 말을 해서 '머쓱하게' 만들기도 한다. 밥 먹는 시간도 많이 빨라졌다. 1시간을 넘기는 법은 없다.

물론 좋아하는 것, 싫어하는 것은 분명하다. 요즘 아이 아니랄까 봐 매일 새로운 식사를 찾는다. 어린이집과 유치원에서 매일 새로운 식사가 나오니 어쩔 수 없다 싶기도 하다.

옛날식 사고 방식에 사로잡혀 '1주일은 같은 걸 먹어야지' 했다가 몇 번 된통 당했다. 1주일 먹으려고 짜장을 만들었다 아이들이 하루 먹고 마는 바람에 혼자서 2주 동안 꾸역꾸역 다 먹었다. 카레도 미역국도 그렇게 먹고 나선 이제는 매번 다른 식사를 차린다. 시간이 지나니 대략 30개 정도 식단이 만들어졌고, 메뉴판으로 만들어졌다. 나는 주방장, 아이들은 손님이다.

더 큰 강적은 딸이다. 딸은 좋아하는 건 먹지만 싫어하는 건 손도 대지 않는다. 눈으로 보고 그대로 숟가락을 내린다. 좋아하는 걸 내놔도 집에선 잘 먹지 않는다. 딸은 과자를 무지 좋아한다. 오빠보다 거의 다섯 배나 빨리 먹는다. 오빠는 항상 과자를 남기지만 딸은 과자를 남기는 법이 없다.

그 좋아하는 과자가 한발짝 뒤에 있지만 딸은 다가오지 않은 미래보다는 현재를 택한다. 먹기 싫은 밥은 안 먹는다. 좋아하는 건 많이 먹는다. 언젠가 어린이집에서 담임 선생님이 깜짝 놀랄 소식을 전했다. "아버님, 오늘 점심시간 때 햄버거 7개를 먹었어요. 하나를 먹고 또 달라고 하고, 또 달라고 하고, 또 달라고 하더라구요. 결국 나중엔 제 것까지 줬다니까요." 소신이 보통이 아니다.

딸은 밥을 먼저 먹은 오빠가 과자를 먹는 모습을 보면서 언젠가 눈물을 흘렸다. 그 모습에 마음 약해진 엄마가 밥을 떠먹였고, 엄마 찬스로 밥을 다 먹은 딸은 신나게 과자를 먹었다. '밥만 다 먹으면 간식은 마음껏'이 우리집 규칙이다.

엄마가 매번 떠먹일 수 있는 것도 아니고, 매일 저녁마다 운동하러 다니는 엄마는 참 바쁘다. 엄마가 떠먹이는 일은 몇 번 만에 막을 내렸다.

어제 저녁식사는 김밥과 무스비(김으로 감싼 일본식 주먹밥)이었다. 딸은 식사자리에서 졸았고, 침대에서 5분 만에 나온 뒤 식사를 반 정도 했다. 밥상에서 1시간 정도 머물다 '배부르다'며 일어섰다.

요즘 들어 딸이 좀 말라보인다. 밥을 잘 먹지 않는 딸은 지금도 과자 앞에선 얼굴이 환해진다.