오늘도 여전히 아침 일찍이 Guten Morgen! 싱글벙글 숙박객을 맞이했다. 여행이 주는 기운 덕인지, 들떠있는 표정의 손님들을 보노라면 나도 모르게 그 설렘에 전이되곤 했다.

"어떤 음료를 원하세요?" 나는 곱게 차를 내리거나, 커피를 조심스레 내어갔다. 뷔페가 비워지기 전에 음식을 보충해놓거나, 한정된 테이블이 원활하게 순환되도록 누군가가 떠난 자리는 바로 정리했다. 특별히 '몸 쓰는(?) 노동'을 오랜 기간 해본 적은 없지만, 빠릿빠릿하게 혹 누가 시키기 전에 해놓는 버릇은 아무래도 '한국인'처럼 노동하는 습관이 길러진 덕이다.

한국사회에서 듣던 '일 잘하는 사람'에 대한 요건들이 바로 이러한 것들이었기 때문이다. 한정된 시간 내에 '많은 일'을 치러내기 위해, 멀티플레이가 가능한 능력의 소유자가 칭찬받는다. 더불어 정해진 일 외에 개인의 시간과 비용을 쏟아서라도 더 많은 일을 하는 사람이 탁월한 능력인 듯 인정된다.

그런 사회에서의 습관 덕에 나는 독일에서 '시키지 않은'일까지도 찾아하는 사람이었고, 한 번에 여러 일을 동시에 치러내는 노동자였다. 세계 어디에서 이렇게 일하는 사람을 누가 마다하겠는가. 업무에 적응이 될 때쯤 일 잘한다는 칭찬 아닌 칭찬을 여러 번 들을 때마다 나는 스스로에게 질문해보았다.

몸에 밴 내 습관 때문에 굳이 만들지 않아도 되는 일터의 문화를 만들고 있는 건 아닐까? '누군가는 해야 하니깐 내가 하지 뭐'라는 생각이 선의에서 좋은 의미가 될 수 도 있지만, 혹 누군가에게 비교 잣대가 되지 않을까 조바심이 났다.

하지만 현실은 이런 태도로 업무에 임한다고 해서 급여를 더 받거나 호텔역사에 내 이름이 남는 건 아니다. 그렇기에 현명한 동료들은 쉬는 시간을 꼬박 챙기며 뷔페의 조식을 저마다 여유롭고 풍족하게 누렸다.

다른 동료들과 시간을 조정해 개인 업무를 보거나 휴가를 떠나기도 했다. 대부분 더도 덜도 말고, 각자의 임금에 따라 가진 능력만큼 일했다. 이러한 개개인의 노동이 성취감과 더불어 사회와도 유기적으로 연결될 수 있다면 노동의 이상적인 모습이 아닐까 싶다.

나는 매일 근무 후엔 시간당 8.5유로(한화 약 11000원)인 급여를 현금으로 직접 받았는데, 일하는 날이면 하루 4시간 34유로를 건네받았다. 그런데 오늘은 39유로를 주는 것이다.

"안나! 돈 잘못 줬는데?""진~ 오늘 그건 팁이야.(Trinkgeld-직역하면 '음료 값')""응, 왜?""응? 그게 왜?" 매니저와의 대화는 서로 의문에 의문이었다. 독일생활 중 처음 팁을 받아본 나는 내가 왜 팁을 받아야 하는지에 대한 의문이었고, 매니저는 나의 '이런 질문'이 의문이었다. 집에 돌아와 곰곰이 생각해보니, 내가 어떤 행동을 잘하거나 혹은 못해서 팁을 받은 것이 아니었다.

유럽에 올 적마다 귀에 익히도록 들어온 문화 차이- 그 '팁 문화'를 소비자 입장이 아닌 노동자의 입장에서 경험했던 것이었다. 물론 호텔 조식은 숙박비에 이미 비용이 포함되어 있어 별도의 값을 지불할 필요는 없지만 간혹 손님들은 굳이 팁을 따로 꺼내어주곤 했다.

그러니 그 팁의 의미는 '네가 나의 아침을 위해 더 일찍 일어나서, 수고스럽게 차려주어서 고마워. 너의 노동이 아니었으면 우린 아침을 먹지 못했을 거야'라는 의미로 들려왔다.

그런 당연한 의미로서 매니저는 '왜?'라는 역질문에 오히려 당황스러웠을 것이다. 나뿐 아니라 독일로 여행을 오거나 이 곳에서 처음 정착할 때 가장 부자연스러운 문화 중 하나가 바로 '팁'문화였다.

한국사회의 소비방식에서 '팁'의 개념은 (손님은 왕이라는 못된 속담의) '왕'처럼 황송한 대접을 받거나 혹은 감정노동이 포함된 과도한 서비스에 지불되는 것이라 생각한다. 허나 이곳에서 노동하는 나는 차 한 잔을 가져다주고, 떨어진 포크를 가져다주는 때때마다 연신 고맙다는 인사를 듣고도 음식비용의 약 10%는 팁으로 받았다.

그런 문화 덕에 아르바이트로 일하는 학생친구들이나, 파트 타임 노동자들은 하루 시급의 1/3정도는 팁으로 받는 셈이니 일할 맛이 난다고 했다. 내가 소비자였을 때 지불하는 팁 1-2유로는 꽤나 커보였는데, 노동자 입장에서 꿀맛 같은 '음료 값'은 '일할 맛'이 나는 원동력이었다.

그 이후로 나 또한 어느 곳을 가든 꼬박 팁을 기분 좋게 건네곤 한다. 결국 내가 먹고 마시는 음식 값 외에 누군가의 수고에 지불하는 비용은 돌고 돌아 독일사회에서 노동자로 살아가는 나에게도 돌아오기 때문이다.

이런 문화를 한 사회에서 온전히 정착시키기 위해 얼마나 많은 노동과 배려가 쌓였을까. 헤아려보면 괜스레 마음이 숙연해진다. 그 배려와 노동 위에 나 또한 혜택을 얻고 있다 생각하니 새삼 감사하다.

큰사진보기

|

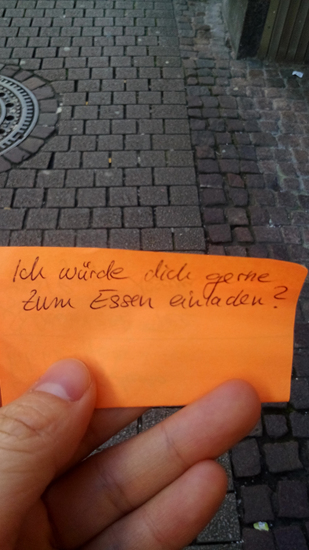

| ▲ 일 잘한다며 특히 나를 좋아했던 매니저는 어느 날 쑥쓰럽게 쪽지를 건냈다. "식사를 대접해도 될까?" 낯선 타지생활에서 참 따스했던 초대! |

| ⓒ 진실애 | 관련사진보기 |