인조가 머물고 있는 양화당은 통명전 동쪽에 있는 건물이다. 삼전도에서 홍타이지에게 삼배구고두를 행한 인조가 창경궁에 돌아왔으나 대부분의 전각은 불타고 황량했다. 그래도 가장 깊은 곳에 있는 양화당이 화마를 피해 살아남아 마지못해 인조가 들었던 곳이다.

옛 우리의 선조들은 건물의 당호를 지을 때 궁궐전당합각재헌루정원(宮闕殿堂閤閣齋軒樓亭園)이라는 원칙을 존중했다. 이러한 원칙하에 경복궁 전각 이름은 정도전이 지었고 창경궁전각 명칭은 서거정이 작명했다.

창덕궁 법전을 명정전이라 지은 서거정은 편전을 문정전이라 지었고 왕의 침전을 수녕전이라 지었다. 대비전 어른들의 공간 환경전과 인양전을 지으면서 양화당을 무슨 용도로 지었는지 알 길이 없으나 통명전의 한 수 아래다. 후궁은 전(殿)에 들어 있고 임금은 당(堂)에 들어있는 형국이다.

세자가 쌓아놓은 황금은 군자금이 아닐까요?"전하! 세자와 세자빈이 이럴 수가 있습니까?""무슨 일이오?""세자가 심양에서 돌아올 때 황금덩어리 수십 개를 가져와 동궁전에 감추어 두고 있다 하옵니다.""그게 사실이오?""어느 안전이라고 소첩이 허튼 소리를 하겠습니까. 세자가 무슨 자금으로 쓰려는지 저의를 알 수 없습니다."인조의 가려운 곳을 건드렸다. 이귀, 김자점, 김류가 반정을 모의 할 때 자금이 필요했다. 그 뒷돈을 대준 것이 자신이었고 반정이 성공하자 자신이 왕위에 올랐다. 모든 거사와 역모에는 자금이 필요하다는 것을 너무나 잘 알고 있는 임금이었다.

"세자의 저의도 의문스럽지만 세자빈도 가관입니다.""세자빈이라 했소?""네, 전하! 심양에서 선물 받은 채단 수천 필을 동궁전 깊숙이 간직하고 있다 하옵니다. 그것이 적의를 만들어 입으려는 것 아니고 무엇이겠습니까?"적의(翟衣)는 대홍의 단(緞)으로 지은 왕비의 예복이다. 심양에서 가지고 들어온 채단(緋緞)은 왕비의 대례복을 지어 입을 수 있는 최고급 비단이라는 것이다. 적의는 국모임을 상징하는 법복이다. 그러한 대례복을 지어 입기 위하여 채단을 쌓아놓고 있다니 믿어지지 않았으나 믿고 싶었다.

"으음."인조는 신음을 토해냈다. 비록 나이가 어리고 계비지만 국모가 살아있다. 헌데 적의를 준비하고 있다니 강빈이 괘씸하기 짝이 없었다.

궁궐을 나가고 싶다고국에 돌아온 지 1개월이 지났다. 그동안 맡아보고 싶었던 고국의 냄새는 원 없이 맡았으나 적적했다. 찾아오는 사람도 없고 나가야 할 일도 없었다. 창살 없는 옥에 갇혀있는 느낌이었다. 볼모살이 하던 심양 세자관보다도 외롭고 답답했다. 대궐의 공기가 험악하게 돌아가는 것을 알 길이 없는 소현은 사어(司御) 박종영을 동궁으로 불렀다.

"대동강을 건너올 때 강물이 풀렸었는데 지금 시절이 어떻게 되었는가?""삼월 삼짇날이 지난지가 꽤 오래 되었습니다.""제비가 오지 않으면 강남으로 마중 나가야 하지 않겠는가.""강남이라 말씀하셨습니까?""그렇다. 강 건너 삼전도에 한 번 나가보고 싶다.""아름답지 못한 추억이 남아있는 그곳을 왜 가시려 하십니까?""뼈아픈 기억이 남아있는 곳이기에 가보려는 것이다.""주상전하가 삼배구고두를 올렸고 저하께서 볼모 길을 떠나셨던 곳입니다.""그러하기에 가보려 한다 하잖느냐. 번거롭게 하지 말고 간단하게 차비를 놓도록 하라."치욕의 땅이기에 가보고 싶다이튿날 익위사 관원들마저 배제한 소현은 변복에 사어 하나만을 대동하고 궁을 나섰다. 흥인지문을 빠져나온 소현은 영도교를 건너 두모포에서 조운선을 탔다. 한 때 조선 수군의 기지창이었던 두뭇개는 을씨년스럽기 짝이 없었다. 대마도를 정벌하기 위하여 전함 227척을 거느리고 위풍당당하게 출정하던 이종무 장군의 위용은 간곳이 없고 짓다만 폐선만 여기저기 나둥글고 있었다.

소현과 박종영이 배에 올랐다. 훈풍을 타고 나룻배가 미끄러져 갔다. 강바람이 상쾌하다. 비릿한 강 내음이 궁궐에만 갇혀있던 소현에게는 신선했다.

"돛을 올려라."수부의 구령에 따라 조졸(漕卒)들의 손놀림이 바빠졌다. 황포돛대가 하늬바람에 포물선을 그렸다. 불룩한 배를 자랑하던 배가 한강을 거슬러 올라가 낙천정에 닿았다. 멀리 남한산성이 한 눈에 들어왔다. 배가 돛대를 접고 남쪽으로 방향을 꺾었다. 한강을 건넌 배가 강기슭에 닿았다.

"돌아갈 때는 일반 백성들이 타는 나룻배를 탈 것이다."조운선을 돌려보낸 소현은 박종영과 함께 발걸음을 옮겼다. 얼마 가지 않아 허허 벌판에 비각이 있고 하늘 높이 솟아 있는 비석이 시야에 들어왔다. 그 순간, 소현은 이것이 삼전도비라는 것을 금방 알아볼 수 있었다. 북한강에서 장대석을 끌어오느라 백성들의 고생이 많았다는 이야기를 들었기 때문이다.

비각에 도착한 소현은 비석을 자세히 살펴보았다. 머리에는 두 마리의 용이 여의주를 희롱하고 있고 받침돌은 거북이 모양을 하고 있었다. 앞면에는 만주문자가 새겨져 있었으나 해독할 수 없었다. 옆면 역시 몽고 문자가 새겨져 있었다.

비석 뒷면으로 돌아간 소현은 숨이 멎고 피가 역류하는 듯한 충격을 받았다. 다리가 후들거리고 현기증이 밀려왔다. 그의 시야에 잡히는 것은 대청황제공덕비(大凊皇帝功德碑)라 커다랗게 새겨진 글씨였다.

비각을 떠난 소현은 산성으로 향했다. 눈 덮인 정월 그믐날. 내관의 등에 업혀 항복하러 가는 부왕과 함께 내려왔던 길이다. 비탈길을 오르는 동안 조금 전 삼전도에서 망막에 잡힌 '공덕비'가 지워지지 않았다. 서문 문루에 올랐다. 멀리 삼각산이 시야에 들어오고 태종 할아버지가 잠들어 있는 대모산이 발치아래 보였다. 산천은 의구한데 벌판에 우뚝 서있는 비각만 눈에 띄었다.

"조선이 홍타이지의 공덕을 칭송해야 할 일이 무엇인가?"삼전들녘을 내려다보며 아무리 생각해봐도 칭송해야 할 공덕은 없었다. 굳이 찾으라면 힘이 지배하는 세계의 질서를 일깨워주고 힘이 약한 조선에게 '공자 왈 맹자 왈 하지 말고 힘을 길러라' 하는 것 정도가 아닐까 생각되었다.

침략당한 나라가 침략의 원흉을 공덕이라 칭송해야 하는 치욕. 공덕비는 한반도의 심장부에 박힌 대못이라 생각되었다. 이 대못을 뽑지 않고서는 대륙으로 나갈 수도 없고 자신의 가슴과 이 땅에 박혀있는 저 대못을 극복하지 못하고 만주벌판으로 나아가겠다는 생각은 허무한 꿈이라는 생각이 머리를 메웠다.

큰사진보기

|

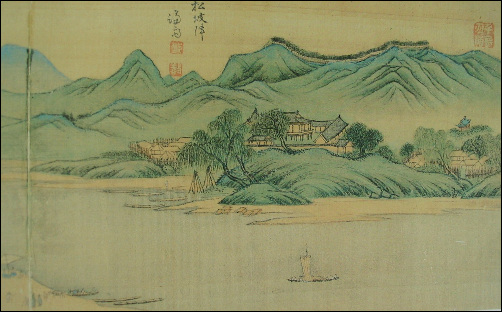

| ▲ 송파진. 백여 년 후, 겸재 정선이 그린 송파진. 남한산성의 소나무가 선명하고 백사장에 차일을 친 이동 주막이 보인다. |

| ⓒ 간송미술관 소장 |

관련사진보기 |

시름에 잠겨있던 소현은 성벽을 따라 발길을 옮겼다. 휘익 찬바람이 불어왔다. 지난해 떨어졌던 낙엽이 바람에 흩날리고 소나무 가지에 걸친 바람이 소리를 내어 울고 있었다. 북풍한설이 몰아치던 병자년 섣달. 추위와 굶주림에 죽어가던 군졸들의 혼령이 울부짖고 있는 것만 같았다.

수어장대를 지나 지화문을 빠져 나온 소현은 환궁 길에 올라 송파진에 도착했다. 백사장에는 강을 건너려는 백성들과 부보상들이 옹기종기 앉아 있고 차일이 쳐져 있는 한켠에서는 주모가 국밥과 탁배기를 팔고 있었다.