|

| | | ▲ 면앙정 전경 | | | ⓒ 김홍식 | | 화창한 일요일, 나는 아버지를 모시고 아내와 함께 오랜만에 내 고장 여기저기 널려 있는 고적지를 찾아보겠다는 꿈을 안고 대문을 나섰다. 길을 몰라 인터넷 지도에서 수없이 찾아 연습을 했음은 물론이다. 그런데도 길을 찾아가는데 영 자신이 없었다. 그래서 그냥 감으로 찾아가기로 단단히 맘을 먹었다.

담양 가는 길 - 국도로 접어들었다. 온통 주위에는 산과 들 그리고 풀 - 그 풀들이야말로 논두렁 밭두렁에 제멋대로 자라난 정겨운 태초의 그 모습 그대로의 잡초들이었다. 누가 있어 그들을 어루만져 주랴! 그래도 자라는 게 그들의 타고난 속성인 걸.

한 길가 한 무더기 이름없는 꽃망울을

동공에 담아 넣어 그 이름 물었더니

손사래 훼훼 저으며 저만치도 달아나.

뒤로만 달아나는 이름 모를 꽃들을 정겹게 바라보며 작은 차는 구불구불 시골길을 더듬어 낯선 길을 달린다. 저 멀리 병풍산이 보이고 그곳엔 포사격장이라도 있는지 간헐적으로 '쿵' 하는 소리가 귓전을 때린다.

아, 이렇게 시원스런 나들이 길, 삼심오년을 별렀단 말인가! 도심에서 나는 뭐가 그리 바빴을까? 뭐가 그리도 중요한 일이었을까? 내가 아니면 안 되는 일이었을까? 미루고, 미루고, 또 미루고, 그리고 또 미루고, 그러다 보니 세월을 훌쩍 건너뛰어 내 머리는 반백.

우리 작은 차는 길을 몰라 이리저리, 갈팡질팡하면서도 방향을 잃지는 않았나 보다. 이정표을 따라가다 보니 어느새 면앙정을 지나고 말았다. 아, 거기였나? 아내에게 퉁을 맞고 되돌아오니 길가에 바로 그 면앙정 올라가는 계단이 우리를 기다리고 있지 않은가! 길가에 마련된 좁디좁은 주차장은 텅 비어 있어, 우리가 그냥 지나쳤었나 보다. 길을 찾느라 용을 쓰다 보니 몸이 지쳤는지 차를 세우고는 큰 기지개를 켜고 나니 그야말로 살 것 같다.

잡목 숲과 대밭 사이에 가파른 언덕에 만들어진 돌계단. 올려다보며 아버지 걱정. 그래도 올라가시겠단다. 아버지를 부축하며 한 계단, 한 계단 오르며 내 머리에는 그 옛날 이 계단을 한 계단 한 계단 올랐을 면앙정 송순 선생을 그리고 있었다.

도포자락 휘날리며 갓을 쓴 선비의 양자. 다리 힘이 이제는 다 쇠잔하신 아버지는 반쯤 올라가시고는 쉬시고, 나 또한 쉬고, 아내는 벌써 앞서 가고, 한 굽이 돌계단을 돌아서니 저 위에 면앙정 추녀가 우리를 반긴다.

|  | | | ▲ 면앙정 편액 | | | ⓒ 김홍식 | 돌계단을 돌아 평지에 오르니 산 쪽으로는 굴참나무 한 그루가 보호수라는 옷을 입고 제 우람함을 자랑하고 있었다. 이제는 면앙정 편액이 우리를 반긴다. 이 산자락이 이름하여 제월봉. 그 끝자락에 덩그마니 올라앉은 명앙정. 송순 선생은 호를 면앙정이라 했고, <면앙정삼언가(仰亭三言歌)>를 남기셨으니 선생의 문집 <면앙집>에 전한다.

俛有地 굽어보면 땅이요,

仰有天 우러러 하늘이라.

亭其中 이 중에 정자 서니,

興浩然 호연한 흥취가 이네.

招風月 풍월을 불러들이고,

揖山川 산천을 끌어들여,

扶藜杖 명아주지팡이 짚고,

送百年 한평생을 누리리라.

전라남도 담양군 봉산면 제월리에 자리잡은 전라남도 기념물 제6호 면앙정. 이 정자는 송순(宋純)이 관직을 그만두고 고향에 내려와 지은 것이다. 송순은 퇴계 이황 선생을 비롯하여 강호제현들과 학문이나 국사를 논하기도 하였으며, 기대승, 고경명, 임제, 정철 등의 후학을 길러냈던 유서 깊은 곳이다.

건물은 정면 3칸, 측면 2칸이며, 전면과 좌우에 마루를 두고 중앙에는 방을 배치하였다. 골기와의 팔작지붕(네 귀에 모두 추녀를 달아 만든 지붕) 건물이며, 추녀의 각 귀퉁이에는 활주(活柱) 기둥이 받치고 있다. 현재의 건물은 여러 차례 보수를 한 것이다.

앞에 펼쳐지는 너른 들을 굽어보고, 벋어오는 산자락을 우러러보면서 그곳에 굳건히도 자리잡은 정자 면앙정. 송순 선생의 숨결이 지금도 곁에서 들리는 듯 굴참나무 숲 사이로 담양의 너른 들이 펼쳐져 낮잠을 늘어지게 자고 있는 것이 아닌가. 송순 선생을 이곳에서 저 너른 들을 바라보며 이렇게 노래했다.

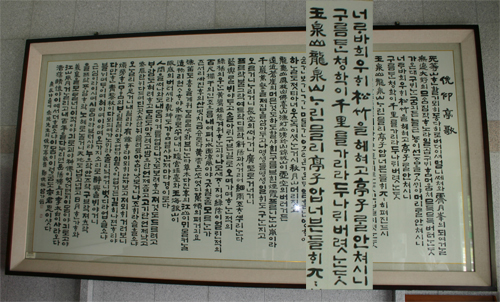

| | | ▲ 면앙정가시비 | | | ⓒ 김홍식 | | 너라바회 우해 松竹(송죽)을 헤혀고 亭子(정자)랄 언쳐시니 구름 탄 靑鶴(청학)이 千里(천 리)를 가리라 두 나래 버렷난 닷 玉泉山(옥천산) 龍泉山(용천산) 나린 믈이 亭子 압 너븐 들해 올올히 펴진 드시 넙꺼든 기노라 프르거든 희디마나 雙龍(쌍룡)이 뒤트난 닷 긴 깁을 채 폇난 닷 어드러로 가노라 므삼 일 배얏바 닫난 닷 따로난 닷 밤낫즈로 흐르난 닷

| | | ▲ 가사문학관에 걸린 <면앙정가> 전문 | | | ⓒ 김홍식 | | 넓고 편편한 바위 위에 소나무와 대나무를 헤치고 정자를 앉혀 놓았으니, 마치 구름을 탄 푸른 학이 천 리를 가려고 두 날개를 벌린 듯하다. 옥천산, 용천산에서 내리는 물이 정자 앞 넓은 들에 끊임없이 퍼져 있으니, 넓거든 길지나, 푸르거든 희지나 말거나, 쌍룡이 몸을 뒤트는 듯, 긴 비단을 가득하게 펼쳐 놓은 듯, 어디를 가려고 무슨 일이 바빠서 달려가는 듯, 따라가는 듯 밤낮으로 흐르는 듯하도다.

| | | ▲ <면앙정> 앞에 펼쳐진 들 | | | ⓒ 김홍식 | | 명앙정 송순 선생은 무등산 한 활기를 이어받은 이곳에서 자연을 벗하며 세월을 낚은 것인가? 초가삼간에 나, 달, 바람 그렇게 사이좋게 나누어 가지고도 모자라 강산까지 차지하겠다는 여유 - 물아일체가 되어 자연에 탐닉하는 선생의 아취. 그것이 가곡으로 남았다.

십 년(十年)을 경영(經營)하여 초려삼간(草廬三間) 지여 내니,

나 한 간, 달 한 간에 청풍(淸風) 한 간 맛져 두고,

강산(江山)은 들일 듸 업스니 둘러 두고 보리라.

|  | | | ▲ <면앙정> 내려오는 길 옆에 있는 죽림 | | | ⓒ 김홍식 | 내려오는 길옆에 우거져 있는 죽림은 옛 선비의 절개를 담은 듯 곧게곧게 위로만 치솟고 있었다. 임금이 옥당에 보내온 황국화를 보고는 감격하여 지은 <황국옥당가>는 선생께서 바로 이 죽림에서 얻은 절개가 아닌가! 임의 뜻은 곧 국화의 傲霜孤節 곧 죽림의 절개이리라.

풍상(風霜)이 섯거친 나레 갓 피온 황국화(黃菊花)를

금분(金盆)에 가득 다마 옥당(玉堂)에 보내오니,

도리(桃李)야 곳이온양 마라, 님의 뜻을 알괘라.

선생의 다른 옛 시조 하나.

곳치 딘다 하고 새들아 슬허 마라.(꽃이 진다고 새들아 슬퍼 말아라.)

바람에 흣날리니 곳체 탓 아니로다.(바람 때문에 흩날리는 것이니, 꽃의 탓이 아니로다.)

가느라 희짓난 봄을 새와 므삼하리오.(가느라고 훼방놓는 봄을 시샘해서 무엇하겠는가?)

을사사화 그 소용돌이 속에서 죄 없이 죽어가는 선비들을 보고 지은 풍자 시조이다. 이 시조로 인해 송순은 목숨을 잃을 뻔하기도 했다. 어느 기생이 연회석에서 이 시조를 가곡으로 부르자 그 풍자 내용을 읽어낸 이가, 작자가 누구인가를 닦달하자 그 기생은 끝까지 함구해서 송순은 무사할 수 있었다는 일화. 여기서 꽃은 죄없이 죽어가는 선비, 새는 그들을 애처러워하는 이들.

|  | | | ▲ 철쭉 사이를 뚫고 나와 활짝 웃는 망초 | | | ⓒ 김홍식 | 내가 덧없는 옛 일에 젖어 있는 동안에도 면앙정 옆 언덕에는 망초가 한 그루 무심한 세월을 지켜내는지 철쭉잎 새를 뚫고 나와 나를 보고 활짝 웃는다.

면앙정 송순 선생께서 여러 선비들과 마주앉아 자연과 한 덩어리가 되어 호탕하게 웃기도 하고, 에헴 점잖도 빼셨을 그 마루에 걸터앉아 내 아버지와 내 아내가 아픈 다리를 쉬시며 제월봉 산줄기를 바라보고 계신다.

이제는 연세 드시어 그 며느리가 듣기 좋아한다고 즐겨 부르시던 시조 가곡창을 못하시지만, 송순 선생의 시조를 창하시는 아버지의 음성이 환청인 줄 알면서도 귀 기울여 듣느라 나는 빙긋이 웃으며 눈을 감는다. 면앙정과 아버지 그리고 며느리 - 그렇게 한 폭의 그림이 되었다.

내려오는 계단은 더 힘든 법. 조심조심 부축하는 나나 내려오시는 아버지나 이때만큼은 한 몸. 중간에 한 번 쉬고, 두 번 쉬고, 또 쉬고, 그렇게 꼬마차 옆에 오니 다리가 후들거리신단다. 우리 팔남매를 낳고 기르고 가르치신 손과 발. 어찌 망백이신데 힘인들 남았으랴. 자식을 보는 부모만 가슴이 아린 것은 아닌가 보다.

| | | ▲ <면앙정> 그리고 아버지 며느리 | | | ⓒ 김홍식 | |

|

|