큰사진보기

|

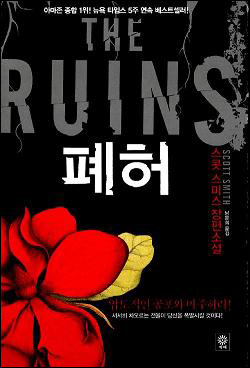

| ▲ 스콧 스미스의 신작 <폐허>는 마야 유적지를 찾은 청년들이 식인 식물로부터 목숨을 부지하려 하는 과정을 섬뜩하게 쓰고 있다. 낯선 땅에서의 고립은 오늘날 보기 힘든 정통 스타일이다. |

| ⓒ 비채 | 관련사진보기 |

'공포소설의 황제'로 불리는 스티븐 킹 아저씨는 만날 툭하면 "최고의 호러"라고 칭찬을 남발한다. 이번에도 역시나, 스콧 스미스의 <폐허>도 킹 아저씨는 "금세기 최고의 호러"라고 하지만 '킹표 도장'은 더 이상 품질보증이 되지 못한다.

살까 말까 고민하다 결국 학교에 들른 김에 도서관에서 빌렸다. 임금 빼고 다 오르는 시대, 당연히 주머니 사정이 좋지 않아서 검증되지 않은 책은 사기가 좀 꺼려지니까 말이다.

스콧 스미스의 처녀작 <심플 플랜>은 스릴러 소설 분야에서 이미 고전이 되어버린 작품이지만 그렇다고 공포소설까지 잘 쓰란 법은 없다.

어쨌든 아르바이트 도중 농땡이를 피우며 <폐허>를 펴들었다. 그리고 '꿈-뻑-꿈-뻑' 괴롭게 눈을 꿈뻑대다가 스무 장마다 책을 덮고 쿨쿨 자고 말았다. 그렇게 잠에 빠지길 다섯 번쯤 거듭하고 눈을 떠 문득 생각하였다.

"누가 이따위 것을 세기의 호러라고 하였나? 세기의 수면제라고 할 만하다!" 그렇게 판결을 내렸으나 그래도 지겨운 아르바이트 동안 책읽기 밖에 할 일이 없으며 가져온 책은 오직 이뿐이니 어찌하리오. 우는 심정으로 졸음을 참으며 겨우 백 장을 넘겼다.

그런데 웬걸. 전체 오백 장에서 백 장을 넘기자마자 롤러코스터 낙하하듯 엄청나게 불어대는 칼바람이 눈을 뜨지도 감지도 못하게 하니 참으로 심정이 황망하다. 요즘 공포소설이고 공포영화고 사회적 의제를 반영하다 못해 그냥 억지로 질질 끌고 와서 걸고넘어지는 데에 반하여, <폐허>는 처음부터 끝까지 일말의 불순물도 용납하지 하고 푹푹 진하게 끓여낸 사골국물 같은지라.

공포의 롤러코스터가 벼락같은 속도로 도대체 바닥이 어딘지 까마득하게 떨어지는데 과연, 초장에 징징거렸던 백 장은 낙하하기 위해 꼭대기까지 오르는 준비과정이었던 것이다. 이제 남은 것은 힘껏 "이-야-호-!" 환호성을 지르는 일이다.

<폐허>를 지배하는 공포는 그곳이 우리가 아는 세상하고는 완전히 다른 세상이라는 것이다. 장난처럼 정글에 기어들어가 장난처럼 폐허에 몸을 들여놓은 미국인 친구들은 무척 곤란하게 되었다.

무척 똑똑한 식인 식물들이 목숨을 위협하는데, 폐허를 탈출하려고만 하면 마야인들의 화살이 어김없이 몸을 겨눈다. 꽃이 만발한 언덕은 들어올 수는 있으나 나갈 수는 없는, 그래서 바깥세상을 향해 창문이 트여 있는 밀실과 같다.

큰사진보기

|

| ▲ 영화 <폐허>의 한 장면. 소설 <폐허>는 올해 카터 스미스 감독이 영화화하기도 했다. 저예산 영화였으나 주말 박스오피스 5위에 랭크되는 등 양호한 성적을 올렸다. |

| ⓒ 드림웍스 픽쳐스 | 관련사진보기 |

안쪽에서는 썩는 다리를 절단할까 고민하는 동안 바깥에서는 마야인 꼬맹이가 한가로이 자전거를 탄다. 거기에는 우리가 이해하지 못하고 이해하고 싶지도 않은 완전히 새로운 질서 체계가 존재한다. 동정심이나 인간애 같은 감정이 끼어들 여지가 전혀 없다. 그냥 그런 것이고, 친구들은 그냥 죽어야 한다.

까닭을 그저 짐작할 수 있을 뿐 전혀 파악할 수 없는 불분명한 부분들이 공포를 지배하고 있는 것이다. 식인 식물들은 도대체 무얼 어떻게 자랐기에 인간을 능가하는 지능을 보이는 것일까. 역시 알 수 없다. 하긴 우리네 세상사 역시 비밀투성이 아닌가. <폐허>는 모든 것을 친절히 밝히려 하지 않는다. 비밀은 끝까지 비밀이다.

그래서 친구들이 마주해 있는 괴물은 정체를 모르는 공포다. 그들은 언제(과연) 구하러 올지 모르는 그리스 친구들을 기다리며 서바이벌 게임을 벌어야 한다. 가장 똑똑하고 용감하고 강한 사람이 꼭 마지막까지 살아남는 것은 아니다. 친구들은 서로 도와야 하지만 사람이 누구나 사람다운 것은 아니다. 그리고 사람이 언제나 사람다운 것도 아니다. 조금만 긴장을 늦추면 식인꽃이 몸을 먹어치우고 만다.

이렇듯 <폐허>는 사람들이 오랫동안 잊고 살았던 정통 스타일을 되짚어가고 있다. 갖가지 변종 공포가 태어난 시대에 옛 고전의 스타일을 찾아가는 모습은 오히려 특별하다. 식인 꽃동산에서의 서바이벌 게임을 다 읽고 나면 집안 곳곳에 자리한 식물들이 어쩐지 꺼림칙해질지 모른다. 챕터(Chapter) 구분도 없는 통짜 오백 장짜리 책을 붙잡다 보면 어렸을 적 무더운 여름밤 배를 깔고 누워 공포특급을 읽었던 추억이 아련해진다.