책을 받자마자 앉은자리에서 단숨에 읽었다. 책이 가벼워서가 아니었다. 재미있었다. 세상에서 가장 재미있는 책은 나와 관련한 이야기가 들어있는 책 아닐까. 바로 이 책, <아직은 좋아서 하는 편집>이 그랬다. 내가 시민기자로 활동하는 <오마이뉴스>의 최은경 편집기자 이야기였다.

책의 아주 작은 부분 내가 언급되지만, 그것만으로는 이 책의 몰입감을 설명할 수는 없었다. 이 책엔 그동안 내가 궁금해했던 이야기들이 담겨있다. 시민기자라면 한 번쯤 읽어봐야 할 것 같았다.

이 책을 읽으며 슬며시 웃음 지어지는 부분이 많았다.

가끔 기사를 쓴 시민기자로부터 "제목을 좀 바꿔주세요. 제 마음이 너무 힘듭니다."라는 연락을 받을 때가 있다. 가슴이 철렁한다. 기사를 검토하고 제목을 뽑는 것이 내게는 그저 '일'이지만, 시민기자에게는 대단한 용기를 필요로 하는 일이라는 걸 알기 때문이다. 그런데 내가 뽑은 제목을 보고 마음이 힘들다니…… 그 마음을 더 세심하게 살피지 못한 것 같아 죄송해진다. p.65

사실 <오마이뉴스> 시민기자로 활동하면서, 발행된 기사마다 모든 제목이 마음에 들었던 것은 아니었다. 어떤 것은 좀 더 문학적이길 원했던 때도 있었고, '너무 자극적인데?'라는 생각이 들 때도 있었다.

그러나 나는 제목을 수정해달라고 요청한 적은 없었다. 나름의 이유가 있을 거라 생각하기도 했고, 편집기자에 대한 신뢰도 있었다. 편집기자의 손을 거친 기사가 더 빛이 날 때가 많았으니까. 이 책을 읽으면서 <오마이뉴스> 편집기자들의 일을 세세하게 들여다본 느낌이었다.

블로그 일기 쓰던 내가 '작가'가 되다니

내가 시민기자로 첫 활동한 시점은 2015년이다. 나는 블로그에 사적인 글을 쓰고 있었다. 일기에 가까웠다. 그러다 블로그 이웃이 <오마이뉴스>에 송고했더니 기사가 되었다는 글을 보았다. 나도 따라한 것이 시민기자가 된 계기였다.

첫 발행한 글은

'숨만 쉬어도 예쁜 둘째... 낳을지 망설이는 후배에게'였다. 당시 나는 에세이나 기사를 어떻게 써야 하는지에 대한 지식이 전혀 없었다. 블로그 글을 그대로 복사해서 가져다 붙였다. 사전지식이 전혀 없었고, 조언을 해줄 사람도 없었다.

블로그 말고는 다른 매체에 글을 써본 적이 없어서 발행되리라는 생각도 하지 못했다. 그런데 적당한 문단과 중간제목으로 다듬어지고, 사진이 첨가되어 그럴싸한 모습의 기사로 발행된 것이다. 신기하고 떨리는 경험이었다.

'내가 쓴 것이 맞나?'

믿을 수 없어 모니터를 한참 들여다봤다. 분명 내 이름이 박혀 있었다. 그 순간의 짜릿함은 말해 무엇하랴. 일기에 머물던 글쓰기가 공적인 영역으로 확대되던 순간이었다. 그 뒤로 '

워킹맘이 워킹맘에게'를 연재했고, 그 연재를 계기로 책 <엄마에겐 오프 스위치가 필요해>를 출간하게 되었다. 내가 작가로 발돋움하게 된 계기는 <오마이뉴스>의 힘이 컸다.

이후 내가 한번 더 글쓰기 영역을 확장 할 수 있었던 계기가 있었다. 바로 인터뷰 기사였다. 이슬아 작가의 신간 <부지런한 사랑>이 나오면서 <오마이뉴스> 측에서 인터뷰 기사를 써보자고 했다. 평소 이슬아 작가의 팬이었기 때문에 그 순간의 기쁨은 이루 말할 수가 없었다.

이슬아 작가의 작품은 평소에도 다 읽었고, 칼럼도 전부 섭렵했던지라 잘 안다고 생각했다. 잘 할 수 있을 거라 자만했다. 인터뷰 당일 녹음기와 스마트폰 2대로 녹취를 하고, 집에 와서 녹취를 풀어냈다. 그런데 기사로 아무리 정리를 해도 A4용지로 8장이 넘었다. 보통 기사 하나당 A4용지로 2장에서 2장반 사이였는데, 이 정도면 4배에 해당하는 길이였다. 아무리 들여다봐도 줄일 곳이 없었다. 인터뷰 기사는 늦출 수 없는데, 불안했다.

인터뷰 기사를 처음 맡겨 불안했던 건 편집기자님도 마찬가지였던 것 같다. 초고를 빨리 보자고 했다. 그때 검토하고 나서 들은 내용이 책에 나와 있다.

핵심은 '독자에게 무엇을 전달할 것인가'하는 거예요. 팬심으로 인터뷰할 때는 특히 더 세심할 필요가 있어요. 인터뷰이에 대해 독자들이 나만큼 알고 있다고 생각하면 안 돼요. 나만 참고하면 될 이야기인지, 독자들이 관심을 가질 만한 내용인지를 생각하면서 글을 정리하면 도움이 될 거예요. 그래서 인터뷰 기사는 '내가 이 사람을 왜 만났는지'가 제일 중요해요. 그게 인터뷰 기사의 시작인 것 같아요. p.115

그제야 내가 포커스를 잘못 맞추었다는 생각을 했다. 더 이상 줄이지 못한 초고 8장은 내 팬심의 무게였다는 것을 깨달았다. 이슬아 작가를 너무 좋아한 나머지 내가 쓰고 싶은 글, 보고 싶은 글 위주로만 작성하다보니 방향은 흐트러졌고, 더 이상 줄일 곳을 찾지 못했던 것이다. 독자의 입장을 생각하지 못하고, 팬심으로만 인터뷰 기사를 썼던 것이다.

편집기자님은 다행히 인터뷰 내용은 풍부하다고 했다. 내가 더 이상 줄이지 못하겠다고 하자 자신이 줄여보겠다고 했다. 나중에 편집된 기사는 2개의 연재로 발행될 수 있도록 알맞은 길이로 편집되어 있었다. 거기에 나는 다시 서두와 마무리를 써서 인터뷰 기사를 완성했다(

관련 기사).

사실, 초고를 편집기자님께 보낼 때, 이슬아 작가에게도 보냈었다. 기사는 계속 인터넷에 남으므로 혹시나 잘못된 부분이 없는지 검토해달라는 것이었는데, 신기한 건 이슬아 작가가 편집을 요청한 부분과 편집기자님이 편집한 부분이 거의 일치했다는 것이다.

나중에 기사가 발행되고 나서 여기저기서 기사가 좋다는 인사를 많이 받았다. 이슬아 작가와 신간에 대한 이야기도 좋았지만, 글쓰기에 관하여 기억해두고 싶은 구절이 많았다고 했다. 아마 <오마이뉴스> 편집기자님이 아니었다면 그런 찬사는 듣지 못했으리라.

오마이뉴스와 함께 '성장'하고 싶은 마음

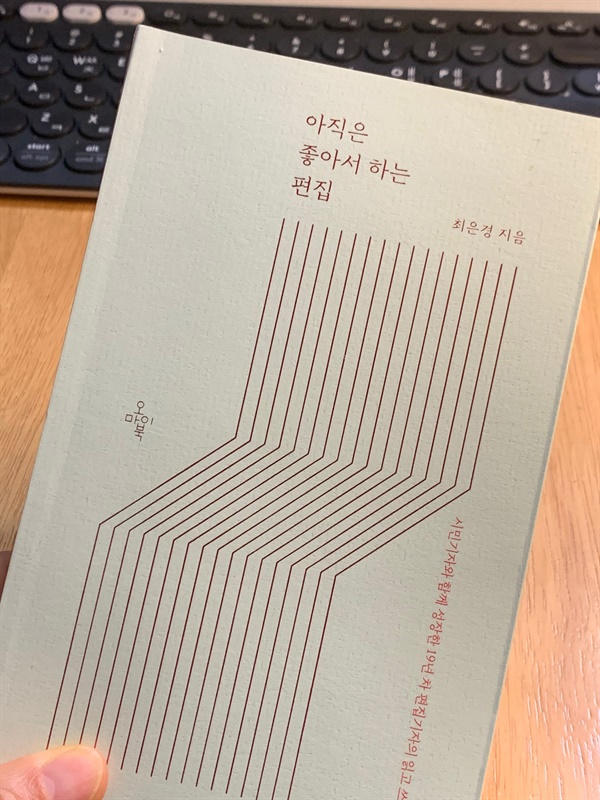

큰사진보기

|

| ▲ <아직은 좋아서 하는 편집> 책을 받자마자 앉은자리에서 단숨에 읽었다 |

| ⓒ 이혜선 | 관련사진보기 |

내가 처음 따라했던 블로그 이웃은 이제 <오마이뉴스> 기사를 쓰지 않는다. 누군가는 새로운 시민기자로 탄생하기도 하고, 누군가는 사라졌다. 누군가가 나보고 왜 <오마이뉴스>에 꾸준히 글을 쓰냐고 물었다. 글쎄, 왜였을까? 나는 이 물음에 대한 답을 책에서 발견했다.

그것은 바로 '성장하고 싶은 마음'이다. '글 욕심이 생긴다.', '조금 더 기사다운 기사를 쓰고 싶다.', '개인적인 글쓰기에서 공적인 글쓰기로 관심사가 넓어진다', '직업기자들이 쓰지 않는 다양한 방식의 글쓰기를 시도해보고 싶다'는 마음들이 그 증거다. 지금보다 나아지고 싶은 마음, 도전해보고 싶은 마음. p.173

성장에는 적당한 자극이 필요하다. 그런 면에서 <오마이뉴스>의 사는이야기 코너는 무명 작가가 적당한 자극을 누릴 수 있는 곳이다. 누군가는 원고료가 적은 게 아니냐고 했다. 나는 그렇게 생각하지 않는다. 무명의 작가에게 돈을 지불하고 읽어주는 독자는 없으니까. 게다가 글이라는 것은 기본적으로 누군가와 나누고 읽힐 때 비로소 생명을 얻고, 완성된다고 생각한다. 그리고 그 과정에서 편집기자가 함께 하면서 많은 것을 배울 수 있다.

일기에서 책이 되기까지의 여정을 <오마이뉴스>, 그리고 사는이야기와 함께 했다. 나의 두 번째 책을 생각하면서 다시 <오마이뉴스>에 글을 연재할 생각이다. 그 과정에서 편집기자님이 또 나의 성장과 함께 하리라 생각한다. 앞으로 발행할 연재기사를 포함해, 이 기사 또한 편집기자님이 잘 편집해주리라 기대하면서, 글을 마무리 해본다.